發(fā)布時間:2020-08-12所屬分類:文史論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:我國上下五千多年的歷史文化沉淀,有著極為豐富的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。然而當前許多非物質(zhì)文化遺產(chǎn)面臨著瀕危、衰退,甚至面臨著消失的危機。而探尋出一套能夠應(yīng)用于大多數(shù)非遺技藝的商業(yè)模式是解決傳承、發(fā)展問題的最好途徑。本文以云南扎染為例,將扎染

摘要:我國上下五千多年的歷史文化沉淀,有著極為豐富的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。然而當前許多非物質(zhì)文化遺產(chǎn)面臨著瀕危、衰退,甚至面臨著消失的危機。而探尋出一套能夠應(yīng)用于大多數(shù)非遺技藝的商業(yè)模式是解決傳承、發(fā)展問題的最好途徑。本文以云南扎染為例,將扎染與包飾結(jié)合,建立全產(chǎn)業(yè)鏈綜合體,助力扎染工藝的創(chuàng)新發(fā)展,增強民族文化自信。

【關(guān)鍵詞】非遺 傳承 商業(yè)模式 扎染

一、我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

2011 年2 月25 日,全國人大常委會批準通過了《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》。以2001 年昆曲藝術(shù)入選世界“人類口頭和 非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作”為標志,中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的搶救與保護工作,在近10 多年來,掀起了一個新高潮。近年來,中國政府、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目傳承人、學術(shù)團體及社會各方面在全面推進非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作,逐步形成一套有中國特色的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護制度方面,做了許多卓有成效的工作,取得了重要的階段性成果。

但是,真正想讓非遺文化傳承下去,不能僅僅把它們擺在博物館里,封在展覽柜中,而應(yīng)將非遺融入生活,創(chuàng)新發(fā)展于生活。建立一套能夠應(yīng)用于大多數(shù)非遺文化的商業(yè)模式,尋找到最適合的載體將非遺進行傳播與推廣,才能讓更多的中華民族人民認識、接觸、感受并喜愛上非遺文化,壯大非遺的發(fā)展、增強民族文化自信。云南地區(qū)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)扎染工藝就在應(yīng)用載體上進行了許多嘗試,曾經(jīng)在時尚服裝領(lǐng)域大放光彩。但近代以來,由于工業(yè)化趨勢及時代發(fā)展迅速,人們逐漸淡忘傳統(tǒng)手工產(chǎn)品,轉(zhuǎn)而追逐迎合工業(yè)化產(chǎn)物。同時云南地理位置較偏遠加上宣傳不到位,導致這種古老的手工技藝近乎失傳。

作為一種傳統(tǒng)手工染色技術(shù),扎染兼顧藝術(shù)與情懷,使得布料及服飾都轉(zhuǎn)而溫暖生動起來。但云南大多數(shù)手工藝人空有技術(shù),沒有使之具有現(xiàn)實價值的傳承方式及推廣方法,扎染技術(shù)在傳承過程中不僅面臨著后繼無人的現(xiàn)狀也有缺乏創(chuàng)新與活力的無奈,難逃再次被淡忘的命運。

二、扎染藝術(shù)特色與價值

(一)天然性

產(chǎn)品選用純棉、真絲、麻棉等天然纖維為原料紡織的民間土布為胚料,主要染料來自蒼山上生長的寥藍、板藍根、艾蒿等天然植物的藍靛溶液,尤其是板藍根。從天然植物的根、莖、葉、皮中提取色素為染色。純天然的自然色彩不僅洋溢著健康和陽光,同時還將傳統(tǒng)的理念延續(xù)得更為久遠。而那些色彩多樣的扎染,往往除了板藍根,還有其他花草植物,在沒有摻合化學顏料的古老工藝中,我們似乎看到的云南扎染是更為美麗,充滿古樸和藝術(shù)。

(二)唯一性

扎染工藝分為扎結(jié)和染色兩部分,它是通過紗、線、繩等工具,對織物進行扎、縫、縛、綴、夾等,多種形式組合后進行染色,從而形成深淺不均、層次豐富的色暈和皺印。整個過程都由本項目合作社中的手工藝人親自制作,力度,圖案理解程度不同,染出的效果也大不相同。不僅如此,同一個圖案,它有一百多種變化技法,各有特色。如其中的"卷上絞",暈色豐富,變化自然,趣味無窮。更使人驚奇的是扎結(jié)每種花,即使有成千上萬朵,染出后卻不會有相同的出現(xiàn)。這種獨特的藝術(shù)效果,是機械印染工藝難以達到的。

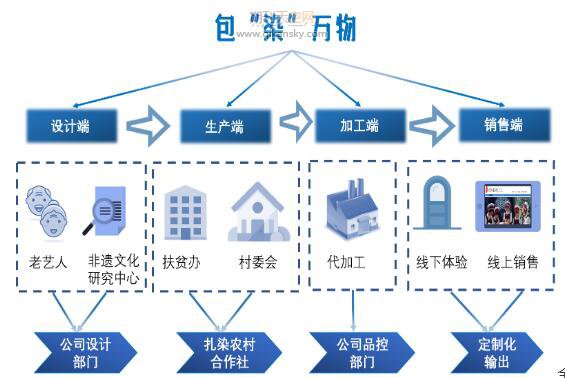

三、扎染工藝全鏈條式產(chǎn)業(yè)綜合體

將傳統(tǒng)扎染與大眾包飾結(jié)合,設(shè)計出獨具特色的天然純植物手工扎染布藝包,不斷探索扎染藝術(shù)的新形式、新運用,才能達到“讓扎染藝術(shù)走進現(xiàn)代生活,現(xiàn)代設(shè)計走進扎染藝術(shù)”的目標,并通過互聯(lián)網(wǎng)思維,大數(shù)據(jù)理念將產(chǎn)品銷售,才能使扎染工藝不僅只存活在地區(qū),而鮮活在每個人的生活中。

設(shè)計端:設(shè)計團隊來源于專家顧問萬陽智老先生與云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心對傳統(tǒng)工藝的研究以及本項目提供現(xiàn)代流行元素的設(shè)計團隊,將傳統(tǒng)工藝有意識地與現(xiàn)代流行元素相結(jié)合。

生產(chǎn)端:建立起與扶貧辦、村委會的合作,在當?shù)丶显臼止に嚾耍_辦扎染合作社。該合作社由當?shù)胤鲐氜k與村委會召集當?shù)卦镜氖止に嚾耍栽竻⑴c合伙為扎染布料提供生產(chǎn)動力。

加工端:與云南當?shù)匕呒庸S建立長久的合作,讓成功扎染的布料更快投入到成品的制作中,降低運輸成本與損失。成品制作完成后,根據(jù)網(wǎng)上成交訂單統(tǒng)一由當?shù)叵蚋鞔蟮貐^(qū)發(fā)貨,減少生產(chǎn)供應(yīng)鏈長度,保持成品效果。

銷售端:主線上銷售+線下展覽體驗銷售模式。在淘寶等電商平臺開設(shè)全品類店鋪,抖音類短視頻自媒體進行扎染工藝知識的普及產(chǎn)品推廣。在云南旅游景點開設(shè)線下展覽、體驗館,并利用高人流量,推廣扎染工藝與線上店鋪。

四、結(jié)論

扎染是一種具有中國特色的民間藝術(shù)風格歷史和傳統(tǒng)文化,精神信仰和民族遺產(chǎn)都凝聚豐富的圖案里。扎染創(chuàng)新也是文化創(chuàng)新。對藝術(shù)的傳承不是要不把它關(guān)在博物館里,而應(yīng)該讓它融入到我們的生活中,使其用起來、活起來。將百變?nèi)岷偷脑九c日常有型的包飾相結(jié)合,碰撞出絢爛的火花,為傳統(tǒng)工藝與時尚理念融合提供了機會,為時尚格調(diào)與平凡生活相融合開設(shè)了道路。

相關(guān)論文推薦閱讀:新媒體微信環(huán)境下蘇州滑稽戲的傳承與發(fā)展

全鏈條產(chǎn)業(yè)鏈模式可以為我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與發(fā)展提供新思路。相同的商業(yè)模式可以應(yīng)用到我國眾多其他手工類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承與發(fā)展中,尋找到適合的載體,融入現(xiàn)代化設(shè)計與美感,再利用互聯(lián)網(wǎng)的特點進行傳播、銷售與推廣,用本身民族化、個性化、自由化的特色獲得廣大消費者的青睞,使其從民間特色走向時尚潮流,從時尚潮流走進家家戶戶。——論文作者:林麗霞,熊冰冰,王夢恩,王萍,劉紫薇