發(fā)布時間:2022-02-23所屬分類:文史論文瀏覽:1次

摘 要: 摘 要 生命史理論作為進(jìn)化心理學(xué)的代表性理論之一, 同時關(guān)注了環(huán)境因素和個體經(jīng)驗, 是社會心理與個人心理的有機(jī)結(jié)合, 但是該理論目前在社會心理學(xué)領(lǐng)域得到的關(guān)注還相當(dāng)有限。因此該理論具體的建立、發(fā)展過程, 主要理論觀點(diǎn), 以及主要測量方法、測量工具都需要進(jìn)行詳細(xì)

摘 要 生命史理論作為進(jìn)化心理學(xué)的代表性理論之一, 同時關(guān)注了環(huán)境因素和個體經(jīng)驗, 是社會心理與個人心理的有機(jī)結(jié)合, 但是該理論目前在社會心理學(xué)領(lǐng)域得到的關(guān)注還相當(dāng)有限。因此該理論具體的建立、發(fā)展過程, 主要理論觀點(diǎn), 以及主要測量方法、測量工具都需要進(jìn)行詳細(xì)的梳理和介紹, 以便于研究者對其有較為全面的理解。此外, 結(jié)合社會心理學(xué)的重要研究主題——道德行為, 可以發(fā)現(xiàn)不同生命史策略在個體的親社會行為、不道德/暴力犯罪行為上可能有不同的表現(xiàn), 并且控制感、安全感和調(diào)節(jié)定向理論都會是其可能的影響機(jī)制。因此在未來的研究中, 應(yīng)該將生命史理論在社會心理學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行更廣泛的應(yīng)用, 為社會心理學(xué)研究者提供一個分析道德行為的新視角。

關(guān)鍵詞 生命史; 道德行為; 權(quán)衡; 影響因素; 測量方法

1 前言

近年來, 隨著進(jìn)化心理學(xué)的發(fā)展, 傳統(tǒng)心理學(xué)家對該領(lǐng)域的關(guān)注不斷增加(Chang, 2007), 而采用進(jìn)化心理學(xué)理論對個體行為進(jìn)行解釋的研究也越來越多。生命史理論(Life History Theory, Kaplan & Gangestad, 2005; 也有譯作生活史理論) 就是進(jìn)化心理學(xué)中具有代表性的理論之一。該理論認(rèn)為, 個體在資源有限的情況下, 需要考慮如何分配自身資源, 而個體所處環(huán)境、所經(jīng)歷的生活事件則會影響個體形成不同的分配策略(即生命史策略)。

雖然生命史理論同時關(guān)注了環(huán)境因素和個體經(jīng)驗, 是社會心理與個人心理的有機(jī)結(jié)合, 可以拓展到社會心理學(xué)領(lǐng)域的研究中, 但是該理論在社會心理學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用還相當(dāng)有限。生命史理論主要關(guān)注個體對資源的分配, 而在社會心理學(xué)領(lǐng)域與資源相關(guān)的一個重要的研究領(lǐng)域就是道德行為。例如個體將資源與他人共享屬于親社會行為, 而犧牲他人利益來獲取資源則屬于不道德行為 (Figueredo, Adnrzejczak, Jones, Smith-Castro, & Montero, 2011; Wiebe, 2012)。雖然生命史理論并未直接預(yù)測環(huán)境和過往經(jīng)歷會如何影響個體的道德行為, 但是基于以往研究, 二者具有緊密聯(lián)系。因此本文就以道德行為為例, 嘗試將生命史理論應(yīng)用于社會心理學(xué)研究中去。

要對生命史理論進(jìn)行擴(kuò)展和應(yīng)用, 首先需要對該理論有詳細(xì)的了解, 鑒于以往并沒有文獻(xiàn)體系地介紹過該理論, 本文首先介紹了生命史理論的建立、發(fā)展過程和主要理論觀點(diǎn), 包括生命史理論中基本的權(quán)衡問題、快慢生命史策略的概念、影響生命史策略的因素以及主要測量方法; 接著整合相關(guān)研究成果, 將生命史對個體行為影響的效應(yīng)擴(kuò)展至社會心理學(xué)領(lǐng)域中, 探索不同的生命史策略如何體現(xiàn)在個體的道德行為上(具體為親社會行為和不道德/暴力犯罪行為), 期望能從新的角度更整體、更全面的了解生命史理論在社會心理學(xué)的應(yīng)用, 擴(kuò)展生命史理論的研究范疇。

2 生命史理論概述

繁衍和死亡是個體在生命進(jìn)程中要面對的兩個重要命題(Kaplan & Gangestad, 2005)。由于資源的有限性, 所有個體在生命進(jìn)程中隨時會面對如何最優(yōu)化地分配資源以獲得最大發(fā)展的問題 (Griskevicius, Tybur, Delton, & Robertson, 2011)。生命史理論正是解釋所有有機(jī)體(包括人類), 如何形成和采取不同的生命史策略(Life History Strategy; Kaplan & Gangestad, 2005), 來對有限資源進(jìn)行分配的過程(Charnov, 1993; Daan & Tinbergen, 1997; Low, 2000; Roff, 1992; Stearns, 1992)。

2.1 個體分配資源時的四類權(quán)衡

不同的生命史策略體現(xiàn)在個體面對一系列生命命題時, 如何權(quán)衡資源的分配。最初進(jìn)化學(xué)家 MacArthur 認(rèn)為, 個體分配資源時主要是在生存投入(Somatic Effort)與繁殖投入(Reproductive Effort) 間進(jìn)行權(quán)衡(MacArthur & Wilson, 1967)。前者以生存為導(dǎo)向(Griskevicius, Tybur et al., 2011), 而后者則是指個體將資源主要分配于繁衍、養(yǎng)育后代等方面。而繁殖投入又進(jìn)一步包括求偶權(quán)衡與養(yǎng)育后代這兩方面的權(quán)衡(MacArthur & Wilson, 1967)。

后來 Kaplan 和 Gangestad (2005)在論述生命史理論時, 將個體分配資源時的權(quán)衡總結(jié)為三類:即“現(xiàn)在–未來繁殖權(quán)衡” (Present-future reproduction trade-off), “求偶–養(yǎng)育權(quán)衡” (Trade-off between mating effort and parenting effort), 以及“后代數(shù)量– 質(zhì)量權(quán)衡” (Quantity-quality of offspring trade-off)。然而 Ellis, Figueredo, Brumbach 和 Schlomer (2009) 進(jìn)一步提出, 在現(xiàn)在–未來繁殖權(quán)衡之前, 個體首先需要在維系與成長之間進(jìn)行權(quán)衡(Trade-off between maintenance and growth), 它是個體進(jìn)行“現(xiàn)在–未來繁殖權(quán)衡”的基礎(chǔ)和平臺。通過對相關(guān)文獻(xiàn)的梳理, 研究者發(fā)現(xiàn)上述這四類主要的權(quán)衡問題是相互包含的, 并對其之間的關(guān)系進(jìn)行了整理, 如表 1 所示。

維系–成長的權(quán)衡。個體在發(fā)展過程中面對的最基本問題是維系與成長之間的權(quán)衡。為了生存, 人們需要將所有精力與資源用來維系現(xiàn)有狀況以抵御來自死亡的威脅; 當(dāng)維系或者生存的需求獲得基本滿足后, 個體才會將資源更多用于成長, 并最終用于繁殖。

現(xiàn)在–未來繁殖的權(quán)衡。在解決了維系–成長的權(quán)衡問題之后, 個體則需要進(jìn)一步權(quán)衡是在把資源繼續(xù)用來發(fā)展自己還是留給后代, 因此也產(chǎn)生了何時繁衍的問題。“現(xiàn)在–未來繁殖權(quán)衡”是指個體在自我發(fā)展和繁衍后代之間的權(quán)衡, 如果個體選擇現(xiàn)在繁衍后代, 就會耗費(fèi)本可用于自身成長的資源, 必然會在一定程度上阻礙自己的發(fā)展; 而選擇未來繁衍, 則可以滿足當(dāng)下的成長與維系之需, 但同樣會產(chǎn)生風(fēng)險, 比如不能獲得當(dāng)下繁衍可能帶來的收益(Kaplan & Gangestad, 2005)。

求偶–養(yǎng)育權(quán)衡。求偶–養(yǎng)育權(quán)衡隸屬于現(xiàn)在繁殖策略。將資源投入于求偶可以提高后代數(shù)量, 而投入于養(yǎng)育則提高后代的質(zhì)量, 個體在這兩個權(quán)衡間如何選擇取決于在當(dāng)下環(huán)境中哪種行為帶來的收益更大。

后代數(shù)量–質(zhì)量權(quán)衡。后代數(shù)量–質(zhì)量權(quán)衡也隸屬于現(xiàn)在繁殖策略, 由于養(yǎng)育者的資源有限, 后代數(shù)量增加時所消耗的資源必然導(dǎo)致每個后代所能獲得的資源減少, 后代質(zhì)量下降等結(jié)果, 因此個體在分配資源時需要權(quán)衡要增加后代的數(shù)量還是質(zhì)量(Kaplan & Gangestad, 2005)。

2.2 “快”與“慢”的生命史策略

個體如何在上述四類權(quán)衡中選擇, 就反映出個體不同的生命史策略。作為生命史理論中的重要概念, 生命史策略是個體特有的行為模式的集合, 個體獨(dú)特的生活經(jīng)歷(即生命史)會影響個體的行為模式, 形成不同的生命史策略, 而不同的生命史策略所代表的行為也反映出了個體獨(dú)特的生活經(jīng)歷。為了系統(tǒng)地描述生命史策略, Ellis 等人 (2009)進(jìn)一步將各類生命史策略放在一個由“慢” 至“快”的連續(xù)體上進(jìn)行評價(Fast-slow Strategy)。

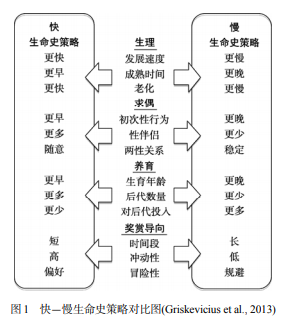

具體來說, 慢生命史策略往往指向未來的生存投入(Somatic Effort), 比如更晚的生育年齡以及延遲滿足行為(Figueredo et al., 2006), 而快生命史策略則指向當(dāng)下的繁殖投入(Reproductive Effort), 如更早地生育, 更看重當(dāng)下獲利等, 具體如圖 1 所示。

2.3 影響生命史策略的因素

不同的個體可能會持有不同的生命史策略, 而哪些因素會影響個體形成不同的生命史策略?總結(jié)近些年的相關(guān)研究結(jié)果, 研究者發(fā)現(xiàn)主要有三類影響生命史策略的因素, 包括環(huán)境因素、童年經(jīng)歷和生物因素。

2.3.1 環(huán)境因素

Ellis 等人(2009)認(rèn)為環(huán)境的嚴(yán)酷性(Harshness) 和不穩(wěn)定性(Unpredictability)是影響個體生命史策略的兩個關(guān)鍵因素。其中環(huán)境的嚴(yán)酷性是指惡劣的外部環(huán)境對種群的破壞程度, 如資源匱乏 (Resource scarcity); 而環(huán)境的不穩(wěn)定性則指環(huán)境的嚴(yán)酷性在時間和空間兩個維度上的變化情況 (Ellis et al., 2009), 如環(huán)境的動蕩(Environmental fluctuations)。這兩種關(guān)鍵的環(huán)境因素可以通過社會中的疾病-死亡率(Mobility-Mortality)反映出來, 疾病–死亡率越高(high level of mobility-mortality), 說明環(huán)境越嚴(yán)酷, 而疾病–死亡率波動越大(high variation of mobility-mortality), 則說明環(huán)境越不穩(wěn)定(Ellis et al., 2009)。由于人類的繁衍本能, 嚴(yán)酷、不穩(wěn)定的環(huán)境往往會促使人類形成較快的生命史策略, 將更多資源投入于繁衍后代(Griskevicius, Delton et al., 2011)。

2.3.2 童年經(jīng)歷

除了環(huán)境因素外, 進(jìn)化心理學(xué)家認(rèn)為, 童年經(jīng)歷也會影響個體的生命史策略。Griskevicius 等人(2013)提出了敏感化模型(Sensitization Model) 來解釋童年經(jīng)歷如何影響生命史策略的形成, 即不同的早期生活經(jīng)驗可以塑造人們成年后面對逆境時不同的應(yīng)對方式。此外, Ellis 等人(2009)也認(rèn)為童年經(jīng)驗可以使個體建構(gòu)出對世界的普遍認(rèn)識觀, 這種認(rèn)知圖式影響個體形成不同的生命史策略。

Brumbach, Figueredo 和 Ellis (2009)的研究發(fā)現(xiàn), 不論童年時期是暴露在極端惡劣或是不穩(wěn)定的生活環(huán)境, 都會促使個體在成年早期形成更快的生命史策略(Ellis et al., 2009; Raley & Wildsmith, 2004)。而快的生命史策略可以加快兒童的生理發(fā)展 (Belsky, Houts, & Fearson, 2010; Ellis, 2004), 導(dǎo)致兒童過早的性成熟, 使月經(jīng)初潮更早, 性生活更放縱(Figueredo et al., 2005), 以及更早開始生育(Griskevicius, Delton, Robertson, & Tybur, 2011)。

此外, 居住環(huán)境的變化也會使童年生活變得不穩(wěn)定(Frankenhuis, Gergely, & Watson, 2013)。研究表明, 青少年時期頻繁搬家與其快生命史策略呈高相關(guān), 頻繁搬家的個體可能初次性行為年齡更小, 在青春期傾向有多個性伴侶, 婚前性行為更普遍, 懷孕和成為單親媽媽機(jī)率更大(South, Haynie, & Bose, 2005; Crowder & Teachman, 2004; Baumer & South, 2001)。

另外, 敏感化模型還提出, 個體的生命史策略只有在困難時期才會被激發(fā)出來, 在順境中即使個體的童年經(jīng)驗不同, 他們的應(yīng)對方式也無顯著差異。例如 Griskevicius 和 Tybur 等人(2011)研究發(fā)現(xiàn), 環(huán)境中有關(guān)死亡的線索可以影響個體的冒險傾向與延遲滿足行為, 但這一影響會受童年時期家庭的社會經(jīng)濟(jì)地位的調(diào)節(jié), 對于童年家庭環(huán)境貧困的個體, 給他們呈現(xiàn)暗示死亡的環(huán)境線索會促使他們采取快的生命史策略, 更愿意冒險去獲得當(dāng)下的利益; 而對于成長環(huán)境較富裕的個體, 死亡線索會促使他們采取更慢的生命史策略, 更看重未來的生活 , 并拒絕冒險。 White, Li, Griskevicius, Neuberg 和 Kenrick (2013)的研究也發(fā)現(xiàn), 死亡威脅線索與童年社會經(jīng)濟(jì)狀況的交互作用會使個體做出兩種截然不同的規(guī)避風(fēng)險的行為, 來自貧困家庭的個體在感知到死亡威脅的信息時, 會采取多樣化的選擇以分散風(fēng)險, 而來自富裕家庭的個體則會采取保守的行為方式, 通過在有限的事物上增大投資以減少風(fēng)險。

2.3.3 生物因素

除了環(huán)境因素、童年經(jīng)歷外, 近期的研究發(fā)現(xiàn)生物因素也會影響生命史策略。目前發(fā)現(xiàn)的影響生命史策略的生物因素主要是睪丸酮水平 (Hormone testosterone)。Rosvall (2013)的研究結(jié)果顯示, 個體的睪丸酮水平對于個體在求偶和養(yǎng)育間的權(quán)衡起到了決定性的作用, 雌性樹燕被注射睪丸酮后會表現(xiàn)出攻擊性增高, 孵化時體溫降低使孵化成功率也會降低的結(jié)果, 表明睪丸酮會通過損害養(yǎng)育行為來影響生命史策略的發(fā)展。

3 生命史策略的測量

3.1 直接測量

個體的生命史策略是可以被直接測量的, 最常用的生命史量表是《亞利桑那生命史量表》 (Arizona Life History Battery; ALHB)及其分量表 Mini-K 量表(Figueredo et al., 2005)。ALHB 是一組測量與生命史策略相關(guān)的認(rèn)知和行為指標(biāo)的量表, 共有 199 個條目, 包括 Mini-K 分量表, 洞察、計劃和控制力分量表, 父/母親關(guān)系質(zhì)量分量表、家庭/朋友聯(lián)系分量表, 家庭/朋友支持分量表, 親密關(guān)系經(jīng)驗分量表, 利他行為分量表以及信仰分量表。這些自陳式的心理指標(biāo)可以從各方面衡量生命史策略, 分?jǐn)?shù)越高, 表明個體越傾向于慢的生命史策略。此外, 由于 Mini-K 分量表的會聚效度最高, 其內(nèi)部一致性系數(shù)和重測信度都達(dá)到了 0.7 以上, 因此為了方便施測, 研究者往往將 Mini-K 單獨(dú)抽出來替代整個 ALHB 以減少被試的任務(wù)量(Figueredo et al., 2005)。

除了 ALHB 及其分量表 Mini-K 以外, 可以直接測量生命史策略的量表還有 High-K Strategy 量表(HKSS, Giosan, 2006)。與 Mini-K 不同, Mini-K 測量的是行為, 而 HKSS 則更多關(guān)注與慢生活史策略相關(guān)的一系列特質(zhì), 包括個人的生理狀態(tài)及人際吸引力(Dunkel & Decker, 2010), 是否具有良好的健康狀況、對環(huán)境安全/穩(wěn)定性的知覺, 以及積極的自我概念/社會成就等(Olderbak, Gladden, Wolf, & Figueredo, 2014)。該量表由 23~26 個條目組成, 并且具有良好的結(jié)構(gòu)效度和內(nèi)部一致性系數(shù)(α = 0.92)。

3.2 間接測量

除了可以用量表直接測量個體的生命史策略, 研究者還可以通過影響生命史策略的環(huán)境因素、童年經(jīng)驗來間接測量生命史策略。

具體來說, 可以反映當(dāng)下環(huán)境惡劣性的客觀指標(biāo)有:當(dāng)下社會經(jīng)濟(jì)地位(收入水平、受教育程度)、當(dāng)?shù)胤缸锫省?dāng)?shù)丶膊?ndash;死亡發(fā)生率以及預(yù)期壽命; 而其對應(yīng)的童年經(jīng)驗為童年時期的社會經(jīng)濟(jì)地位(Griskevicius, Delton et al., 2011; Ellis et al., 2009; Griskevicius, Tybur et al., 2011; Frankenhuis et al., 2013; Simpson, Griskevicius, Kuo, Sung, & Collins, 2012)。

反映當(dāng)下環(huán)境惡劣性的主觀指標(biāo)則包括:個體對生活環(huán)境的主觀估計和感知, 對鄰居暴力行為與犯罪狀況的主觀評定, 以及對親屬疾病或死亡情況的回憶; 相對應(yīng)的童年經(jīng)驗包括對童年社會經(jīng)濟(jì)地位的主觀評定, 以及對童年家庭環(huán)境沖突與暴力事件的主觀評定 (Ellis et al., 2009; Griskevicius et al., 2013; White et al., 2013; McCullough, Pedersen, Schroder, Tabak, & Carver, 2013)。

反映當(dāng)下環(huán)境不穩(wěn)定性的測量指標(biāo)主要是當(dāng)?shù)丶膊?ndash;死亡發(fā)生率的波動情況(Ellis et al., 2009), 而對童年生活環(huán)境不穩(wěn)定性的測量則可以通過父母生活壓力的三種來源——失業(yè)、搬家與離異經(jīng)歷來測定(Simpson et al., 2012; Frankenhuis et al., 2013)。

除此之外, 最新關(guān)于生命史策略的研究還試圖通過可靠的生物學(xué)指標(biāo)進(jìn)行測定, 其中一項有效的指標(biāo)就是個體的氧化應(yīng)激水平 (Oxidative Stress)。因為當(dāng)有機(jī)體遭受各種有害刺激時, 體內(nèi)的高活性分子(如活性氧自由基和活性氮自由基) 會產(chǎn)生過多, 使氧化系統(tǒng)和抗氧化系統(tǒng)失衡, 并最終導(dǎo)致組織損傷。因此, 個體較高的氧化應(yīng)激水平表明他可能長期暴露于不良的、充滿壓力及低社會經(jīng)濟(jì)地位的環(huán)境中(Gangestad, Merriman, & Thompson, 2010)。在研究中, Griskevicius 等人用氧化應(yīng)激水平的代表性標(biāo)志——8-羥化脫氧鳥苷(8-OHdG)來間接測量個體的社會經(jīng)濟(jì)地位, 結(jié)果發(fā)現(xiàn), 對于高氧化應(yīng)激水平的個體(即低社會經(jīng)濟(jì)地位), 經(jīng)濟(jì)衰退的線索可以促使人們采取更快的生命史策略 , 比如做出更多的冒險行為 (Griskevicius et al., 2013)。

4 生命史策略與道德行為

通過上述對生命史理論的回顧, 研究者發(fā)現(xiàn)目前關(guān)于生命史理論的大多數(shù)研究都是針對個體發(fā)展的主題, 但是生命史策略不止與個體的成長軌跡有關(guān), 也與個體當(dāng)下所處的環(huán)境聯(lián)系緊密 (Griskevicius, Delton et al., 2011)。快、慢生命史策略不僅可以體現(xiàn)在性成熟、生育等發(fā)展命題上, 還可以體現(xiàn)在個體的社會行為上。近期越來越多的生命史的研究開始逐漸關(guān)注到社會心理學(xué)領(lǐng)域, 以探究生命史與個體社會心理和行為之間的關(guān)系。比如有研究開始關(guān)注生命史與種族歧視 (Figueredo, Gladden, & Black, 2012; Gibbons et al., 2012; Neuberg & Sng, 2013)、社會敵意與敵對行為(Wenner, Bianchi, Figueredo, Rushton, & Jacobs, 2013)、投機(jī)行為(Ellis et al., 2012; Griskevicius et al., 2013; Griskevicius, Tybur et al., 2011; White et al., 2013) 以及社會信任等社會心理學(xué)變量 (Petersen & Aarøe, 2015)之間的關(guān)系。此外, 不僅在內(nèi)容上有所側(cè)重, 社會心理學(xué)中常用的研究方法也逐漸被擴(kuò)展至生命史的研究中。具體來說, 以往的生命史研究主要依靠大量流調(diào)中自陳式報告的方法來探究變量之間的相關(guān)關(guān)系, 而社會心理學(xué)視角下的生命史研究逐漸開始采用情境測驗、實(shí)驗室行為觀察、現(xiàn)場實(shí)驗以及生態(tài)瞬時評估技術(shù) (Sherman, Figueredo, & Funder, 2013; Laran & Salerno, 2013; White et al., 2013)這類社會心理學(xué)中常用的技術(shù)以使研究在方法上更加嚴(yán)謹(jǐn)并且具有可操作性。

因此, 本文就以親社會行為和不道德/暴力犯罪行為為例, 總結(jié)已有文獻(xiàn)中生命史策略對道德行為的關(guān)系以及不同的生活經(jīng)歷對其產(chǎn)生的影響, 并且提出可能解釋這一影響的中介變量。本文不僅期望將生命史策略的范疇擴(kuò)展至道德領(lǐng)域, 更期望為心理學(xué)家們在探索社會心理學(xué)中的其他問題時提供一個新的角度。

4.1 在親社會行為上的體現(xiàn)

根據(jù)生命史理論, 生命史策略的不同會反映出個體不同的親社會行為傾向, 快生命史策略的個體在感知到環(huán)境惡劣時可能做出更多的自利行為(如在公共資源困境游戲中更多地從公共資源中獲取利益)、更少的親社會行為(如更少地幫助他人), 并且與這些行為相關(guān)的人格因素(如自尊)也可能與不同的生命史策略有關(guān)。上述推理已經(jīng)得到了部分相關(guān)研究的支持。

以往的調(diào)查研究已經(jīng)發(fā)現(xiàn)慢生命史策略與道德直覺呈正相關(guān)(Gladden, Welch, Figueredo, & Jacobs, 2009)、與敵對態(tài)度/行為呈負(fù)相關(guān)(Wenner et al., 2013)。相比于快生命史策略沖動性、強(qiáng)烈的性驅(qū)動、缺乏強(qiáng)烈的情感依戀等特點(diǎn), 持有慢生命史策略的個體在與環(huán)境的互動中認(rèn)知成分更多, 思考更深思熟慮, 考慮的更長遠(yuǎn), 他們更能抑制情緒沖動, 規(guī)范自己的行為(Figueredo et al., 2011), 因此不論是對內(nèi)群體還是對其他人都更友善, 在社交中表現(xiàn)的更無私, 更傾向于互惠的、親社會的行為策略(Figueredo et al., 2011)。已有研究證實(shí), 在社交任務(wù)中, 慢生命史策略的個體往往表現(xiàn)出更多的社會贊許行為以及親社會、合作行為(Figueredo & Rushton, 2009; Sherman et al., 2013), 甚至可以減少種族主義的發(fā)生(Figueredo et al., 2011)。相反, 惡劣的環(huán)境可以限制人們的群際融合, 已有研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)給白人被試呈現(xiàn)暗示環(huán)境惡劣的線索時, 他們更不愿意將黑白混血的個體歸為內(nèi)群體, 而當(dāng)暗示環(huán)境良好的線索出現(xiàn)時, 這一效應(yīng)就消失了(Rodeheffer, Hill, & Lord, 2012)。

不僅如此, 研究還發(fā)現(xiàn)慢生命史策略的個體通常對社會規(guī)范更敏感, 更遵守社會規(guī)范(Figueredo et al., 2011)。Figueredo 等人(2011)采用元分析的方法, 整合了多篇文章的數(shù)據(jù), 發(fā)現(xiàn) Mini-K 量表分?jǐn)?shù)越高的個體, 即更偏向慢生命史策略的個體, 在一般人格因子、共贏社交策略、自我評價得分更高, 在敵對策略上的得分更低。其中一般人格因子分?jǐn)?shù)越高, 意味著個體具有更高的開放性、責(zé)任心、外向性、宜人性, 以及更低的神經(jīng)質(zhì); 共贏社交策略分?jǐn)?shù)越高意味著個體更可能同時考慮自己和他人的利益, 做出共贏的決策; 自我評價的分?jǐn)?shù)越高則意味著個體具有更高的自尊心、價值感; 在敵對社交策略上的分?jǐn)?shù)越高意味著個體更可能為了自身利益損害他人利益。

研究者認(rèn)為, 生命史策略之所以可以體現(xiàn)在個體親社會行為上有以下兩個可能的原因。首先, 慢生命史策略的個體更遵守社會規(guī)范可能是由于在相對穩(wěn)定的環(huán)境中個體采取慢生命史策略更具有社會適應(yīng)意義, 慢生命史策略本身就與環(huán)境的相對穩(wěn)定和可預(yù)期相匹配, 因此在這樣的環(huán)境下遵守社會規(guī)范通常更有利。并且由于人具有主觀能動性, 個體通常會選擇與其一貫行為方式相適應(yīng)的環(huán)境, 以最大的發(fā)揮自身優(yōu)勢獲得發(fā)展, 因此慢生命史策略的個體通常也會主動選擇較為穩(wěn)定、未來可預(yù)期這種與他們的策略相一致的環(huán)境, 以發(fā)揮慢生命史策略的優(yōu)勢。

其次, 生命史策略之所以與個體的親社會行為有如此關(guān)系, 還可能是由于個體在社會交往中對人際關(guān)系的不同劃分所導(dǎo)致的。具體來說, 以共享關(guān)系 (Communal relationship) 和交換關(guān)系 (Exchange relationship)這個社會心理學(xué)領(lǐng)域?qū)θ穗H關(guān)系比較常用的劃分為例(Clark & Mills, 2011; Clark & Mils, 1993), 前者是指個體在關(guān)系中會更多地關(guān)注他人的需求, 而后者是指個體更多地關(guān)注自身需求(Miller et al., 2014)。由于快生命史策略的個體采取的是一種迅速滿足個體需求、完成生命命題的策略, 那么他們相對于慢生命史策略的個體更可能將人際關(guān)系看成一種交換, 更看重自己的利益和對方可能帶來的好處, 而較少關(guān)注對方的需求, 因此比慢生命史策略的個體做出更少親社會行為。

此外, 對于另一些公益性的、有利于未來的親社會行為, 比如環(huán)境保護(hù)問題, 進(jìn)化心理學(xué)家們認(rèn)為這些問題部分是由于人們更看重當(dāng)下的滿足, 而不是遙不可及的未來需要所產(chǎn)生的。如果個體當(dāng)下生活于不穩(wěn)定或極端的環(huán)境, 那么他們將采取一種較快的生命史策略, 在行為決策時往往更沖動, 更不關(guān)心不可預(yù)測的未來(Griskevicius, Cantú, & van Vugt, 2012), 因此也將表現(xiàn)出較少的公益性行為。

4.2 在不道德和犯罪行為上的體現(xiàn)

已有研究發(fā)現(xiàn)快生命史策略與個體的違規(guī)行為成正相關(guān) (Bogaert & Rushton, 1989; Wenner et al., 2013), 而成長于高壓力環(huán)境(比如貧窮、歧視、家庭暴力等)的兒童相比其他兒童在發(fā)展過程中更可能產(chǎn)生一些問題行為(Ellis et al., 2012)。具體來說, 如果父母對兒童漠不關(guān)心、將兒童置于家庭沖突不斷的環(huán)境時, 兒童則會快速的發(fā)展和成熟, 這會影響男孩對道德的認(rèn)識(如誠信), 他們可能會在日后的人際交往中做出剝削他人、報復(fù)他人的行為(McCullough et al., 2013)。即便控制了個體的經(jīng)濟(jì)地位、家庭結(jié)構(gòu)等因素, 對未來不穩(wěn)定性的感知仍可以有效預(yù)測個體的違規(guī)行為 (Caldwell, Wiebe, & Cleveland, 2006), 這可能是因為當(dāng)青少年當(dāng)下所處的環(huán)境和掌握的資源不能預(yù)測未來的良好發(fā)展, 或使之缺少競爭優(yōu)勢時, 參與冒險行為可以使他們獲得額外的收益 (Wilson & Daly, 1985; Daly, Wilson, & Vasdev, 2001)。當(dāng)然, 從進(jìn)化心理學(xué)的角度來看, 冒險行為在某些情況下(極端和不穩(wěn)定的環(huán)境)是具有相當(dāng)高的適應(yīng)意義的, 可能是個體當(dāng)下最有利于自身的選擇(Ellis et al., 2012)。

除了冒險和違規(guī)行為, 童年不穩(wěn)定的成長環(huán)境還會增加個體日后的攻擊性行為(Copping & Campbell, 2015)。Bjorklund 與 Hawley (2014)的研究發(fā)現(xiàn), 早期不良的環(huán)境因素會促使個體在未來形成長期的攻擊性行為模式, 比如在家暴環(huán)境中成長的兒童不論在家庭還是學(xué)校都比其他兒童表現(xiàn)出更多的攻擊性(Dodge et al., 2008), 男孩可能更多的表現(xiàn)在肢體沖突上, 而女孩則更多表現(xiàn)在言語溝通與交往中(Cullerton-Sen et al., 2008)。以上證據(jù)都說明了快生命史策略可能和攻擊行為有關(guān)。

近年來, 許多研究者都開始將生命史對個體行為的影響擴(kuò)展到暴力犯罪行為上來, Copping 等人的研究發(fā)現(xiàn)個體感知到的不良環(huán)境線索(包括低預(yù)期壽命、無望的教育前景、逐年上升的失業(yè)率及離婚率、以及密集的人口)會增加年輕人的暴力行為 (Copping, Campbell, & Muncer, 2013); Copping 與 Campbell (2015)還認(rèn)為個體早期不良的生活體驗會使他們對未來的看法更悲觀, 行為上更易不誠信和機(jī)會主義。不僅如此, van der Linden 等人還從人格角度對生命史策略和違法行為之間的關(guān)系進(jìn)行研究 , 發(fā)現(xiàn)普遍人格因子 (General Factor of Personality)——除快、慢生命史策略外, 個體生命史策略的另一種表現(xiàn)形式—— 可以預(yù)測人們的犯罪行為, 即 GFP 得分更低的罪犯在行為上更加暴力, 犯罪記錄也更多(van der Linden, Dunkel, Beaver, & Louwen, 2015)。這類研究結(jié)果也被實(shí)驗室研究所證實(shí), Dunkel, Mathes 和 Beaver (2013)發(fā)現(xiàn), 操縱個體的預(yù)期壽命(Life expectancy)可以顯著引起犯罪意圖的改變。

然而快生命史策略的個體更易做出不道德行為這個假設(shè), 并不適用于所有類型的行為。就以犯罪行為為例, 除了沖動犯罪這種來源于快生命史策略和低自控能力的犯罪行為以外, 還有一類是基于競爭優(yōu)勢的精英犯罪(Wiebe, 2012), 這類犯罪是個體經(jīng)過深思熟慮的長期行為, 表現(xiàn)為自私地、毫無愧疚地掌控他人, 以自我為中心和不合理地高估自我價值。因而精英犯罪的特征與慢生命史策略更為相似, 但目前并沒有研究證實(shí)這種推論, 到底快、慢生命史策略哪個更易產(chǎn)生精英犯罪, 目前還是一個待研究問題。

4.3 生命史影響道德行為的可能機(jī)制

目前絕大部分關(guān)于生命經(jīng)驗對個體行為策略影響的研究, 都是直接驗證二者的因果關(guān)系, 但是這一影響的中介變量卻很少觸及。之前的研究僅涉及到控制感這一中介變量 , Mittal 和 Griskevicius (2014)的研究發(fā)現(xiàn), 控制感在童年經(jīng)驗對個體沖動行為的影響中起到了中介作用, 他們的實(shí)驗結(jié)果發(fā)現(xiàn), 在面對不確定性時, 童年貧困的被試比童年富裕的被試具有更低的控制感, 而低控制感會進(jìn)一步讓他們做出沖動選擇、在做任務(wù)時更不容易堅持等傾向, 但是如果在經(jīng)歷不確定性的同時給被試控制感, 兩類被試的差異就消失了。該研究結(jié)果說明童年經(jīng)驗之所以會讓個體形成快或者慢的生命史策略, 是因為它影響了控制感的形成。從這一結(jié)果帶來靈感, 控制感或許可以解釋為什么快生命史策略的個體會做出更多的不道德和暴力犯罪行為。

除控制感以外, 安全感與調(diào)節(jié)定向也可能成為生命史策略對個體道德行為產(chǎn)生影響的可能的中介變量。對安全感來說, 在前文理論綜述中我們提到過, 在童年時期, 兒童可以通過父母投入于自身的關(guān)愛與資源的質(zhì)量感受到外部環(huán)境中有關(guān)風(fēng)險和機(jī)會的信息(Ellis et al., 2009)。因此童年生活富裕或是得到的關(guān)愛較多的孩子, 他們更可能形成對外部世界的積極認(rèn)識, 獲得更多的安全感, 而這種早期經(jīng)歷所塑造的安全感正可能是影響個體成年后面對環(huán)境變化而產(chǎn)生親社會還是不道德行為的可能原因。而對調(diào)節(jié)定向來說 , Higgins (2014, 1998)在調(diào)節(jié)定向理論中將個體的動機(jī)分為促進(jìn)(promotion)、預(yù)防(prevention)兩類定向, 具體來說, 促進(jìn)定向的個體在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程中更關(guān)注收獲(gain), 而預(yù)防定向的個體則更關(guān)注損失(loss)。由于快生命史策略的個體遭受過更多的資源匱乏、環(huán)境惡劣, 因此他們更可能產(chǎn)生一種“不會更差”的心理, 從而不會在意損失, 只關(guān)注收益, 即具有更強(qiáng)的促進(jìn)定向動機(jī), 這一動機(jī)或許可以解釋為什么快生命史策略的個體更偏好冒險、沖動、違背社會規(guī)范的行為。——論文作者:彭蕓爽 1 王 雪 2 吳 嵩 1 金盛華 1 孫榮芳 3