發(fā)布時間:2022-02-08所屬分類:農(nóng)業(yè)論文瀏覽:1次

摘 要: 摘 要: 當(dāng)前減氮成為優(yōu)質(zhì)食味粳稻種植措施之一, 但減氮后的氮肥科學(xué)運籌方案尚不夠明確, 需進(jìn)一步研究。 20182019 年, 選用優(yōu)質(zhì)食味粳稻品種南粳 505和南粳 2728為材料, 前茬麥秸稈全量還田, 采用機插方式, 在總施氮量較當(dāng)?shù)爻R?guī)施氮量減少 20%條件下, 設(shè)置基蘗肥和穗

摘 要: 當(dāng)前“減氮”成為優(yōu)質(zhì)食味粳稻種植措施之一, 但減氮后的氮肥科學(xué)運籌方案尚不夠明確, 需進(jìn)一步研究。 2018—2019 年, 選用優(yōu)質(zhì)食味粳稻品種‘南粳 505’和‘南粳 2728’為材料, 前茬麥秸稈全量還田, 采用機插方式, 在總施氮量較當(dāng)?shù)爻R?guī)施氮量減少 20%條件下, 設(shè)置基蘗肥和穗肥比例分別為 5∶5、6∶4、7∶3 和 8∶2 四種氮肥運籌比例, 研究了淮北地區(qū)麥茬機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻氮肥減量精確運籌。結(jié)果表明, 隨著基蘗肥占總施氮量比例增加, 產(chǎn)量呈先增后降趨勢, 7∶3 處理產(chǎn)量最高, 2 年達(dá) 11,134.80~11,280.19 kg hm–2, 較 CK 增產(chǎn) 1.23%~2.54%, 但差異不顯著; 7∶ 3 處理群體高產(chǎn), 在于能獲得充足的群體穎花量、較高的結(jié)實率和千粒重。隨著基蘗肥比例增加, 有效分蘗臨界葉齡期、拔節(jié)期群體干物質(zhì)積累量呈增加趨勢; 抽穗期、成熟期、抽穗至成熟期的干物質(zhì)積累量、最終氮素積累量及氮素利用率, 呈先增后降趨勢, 均以 7∶3 處理最高。與常規(guī)施氮處理相比, 減氮處理通過增加前期施氮肥比例(7∶3), 能確保群體后期獲得較高的干物質(zhì)積累量; 成熟期氮素積累量較小, 但顯著提升了氮素吸收利用率, 較 CK 高 14.10%~15.48%, 差異顯著。減氮后增加基蘗肥比例使優(yōu)質(zhì)食味粳稻加工品質(zhì)變劣, 外觀品質(zhì)變優(yōu), 蒸煮食味品質(zhì)改善, RVA 譜優(yōu)化。在麥秸稈全量還田條件下, 較常規(guī)施肥減氮 20%, 基蘗肥與穗肥運籌 7∶3 處理優(yōu)質(zhì)食味粳稻產(chǎn)量穩(wěn)定, 大幅提升氮素吸收利用率, 改善稻米外觀和食味品質(zhì), 在一定程度上實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)食味粳稻的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合種植目標(biāo)。

關(guān)鍵詞: 減氮; 氮肥運籌; 優(yōu)質(zhì)食味粳稻; 產(chǎn)量; 品質(zhì); 氮素吸收利用

我國是水稻種植大國, 稻谷產(chǎn)量占全國糧食總產(chǎn)量 40%左右, 65%以上人口以稻米為主食, 隨著生活水平提高, 對優(yōu)質(zhì)食味稻米需求量日益增加[1-2]。水稻的產(chǎn)量和品質(zhì), 除了受自身遺傳基因影響, 還受栽培措施和氣候環(huán)境等因素的影響, 其中氮肥作為水稻的“糧食”, 在提升產(chǎn)量和稻米品質(zhì)中發(fā)揮著重要作用[3-4]。在片面追求高產(chǎn)過程中, 普遍存在過量施用氮肥的現(xiàn)象, 不僅易造成水稻減產(chǎn)和品質(zhì)降低, 還導(dǎo)致成本增加和環(huán)境污染, 因此, “減氮”成為當(dāng)前水稻生產(chǎn)的重要技術(shù)內(nèi)容[5-6]。

蘇北地區(qū)是江蘇乃至全國重要糧食生產(chǎn)區(qū), 主體農(nóng)作制為周年稻麥兩熟, 麥茬機插粳稻面積近100萬公頃, 麥秸稈全量還田率超過95%。大量前茬秸稈還田導(dǎo)致土壤有機酸積累和微生物固氮降低, 進(jìn)而抑制了水稻前期生長; 加之肥料不科學(xué)施用制約了肥效的發(fā)揮, 不僅產(chǎn)量降低, 而且影響稻米品質(zhì)[7-8]。張剛等[9]研究表明, 麥秸全量還田配施氮肥(純氮) 240 kg hm–2, 可提高水稻氮素利用率, 減少氮肥損失, 增加產(chǎn)量; 胡雅杰等[10] 認(rèn)為, 秸稈還田條件下適當(dāng)減少氮肥施用量、提高基蘗肥比例可提高水稻產(chǎn)量和氮肥利用效率。嚴(yán)奉君等[11]發(fā)現(xiàn), 秸稈覆蓋條件下基肥∶蘗肥∶穗肥施用量比例為3∶3∶4時, 水稻根系生長旺盛, 氮肥利用效率最高。而李曉峰等[12]研究認(rèn)為, 太湖地區(qū)施氮量為300 kg hm–2條件下, 秸稈全量還田配以基蘗肥與穗肥比例為7∶3或8∶2的氮肥運籌模式, 能實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)食味水稻高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。可見, 不同施氮量和肥料運籌方法對水稻產(chǎn)量、品質(zhì)及氮素利用的影響不同, 得出的結(jié)論也有一定差異。隨著水稻綠色可持續(xù)生產(chǎn)技術(shù)研究的推進(jìn), “減氮” 成為水稻綠色生產(chǎn)的主題之一, 關(guān)于減氮條件下麥茬機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效肥料運籌的相關(guān)研究較少。本研究在麥秸全量還田和總施氮量較當(dāng)?shù)爻R?guī)施氮量減少20%條件下, 設(shè)置4種不同基蘗肥與穗肥比例, 系統(tǒng)研究氮肥減施運籌模式對麥茬機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻產(chǎn)量、品質(zhì)及氮素吸收利用的影響, 以期進(jìn)一步完善當(dāng)?shù)佧湶鐧C插優(yōu)質(zhì)食味粳稻高質(zhì)高效施肥技術(shù)。

1 材料與方法

1.1 試驗品種與地點

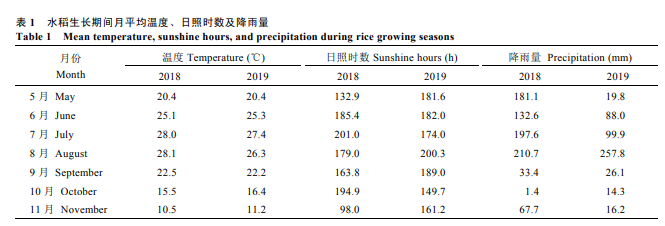

水稻品種為優(yōu)質(zhì)食味中熟中粳品種南粳 505 和南粳 2728, 由江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院育成并提供。試驗于 2018—2019年在淮安市稻麥綜合示范基地淮陰區(qū)馬頭鎮(zhèn)(33°35′N, 118°51′E)進(jìn)行。試驗地前茬為小麥 (產(chǎn)量 7585.95 kg hm–2), 土壤類型屬淤泥質(zhì)土, 0~ 20 cm 土層含有機質(zhì) 20.63 g kg–1、全氮 1.46 g kg–1、速效磷 58.71 mg kg–1、速效鉀 101.69 mg kg–1。2 年水稻主要生育階段的平均溫度、日照時數(shù)和降雨量見表 1, 數(shù)據(jù)由淮安市氣象局提供。

1.2 試驗設(shè)計

采用裂區(qū)設(shè)計, 以品種為主區(qū), 基蘗肥和穗肥比例為裂區(qū)。以當(dāng)?shù)爻R?guī)施肥模式, 即總施氮量 330 kg hm–2、基蘗肥與穗肥比例 5∶5 為對照(CK)。減氮處理施用量較當(dāng)?shù)爻R?guī)施肥減少 20%, 即總施氮量 264 kg hm–2, 設(shè)置基蘗肥與穗肥比例 8∶2、7∶ 3、6∶4、5∶5 共 4 種氮肥運籌方式, 其中基肥與蘗肥比例均為 5∶5。N、P、K 比例為 1.0∶0.6∶0.8。另增設(shè)全程不施氮肥處理。基肥在移栽前 1 d 施入, 分蘗肥分別于移栽后 7 d 和 12 d 等量施入, 穗肥分別于倒四葉和倒三葉等量施入。鉀肥(K2O)按基肥和穗肥(倒四葉)等量施入, 磷肥(P2O5)作基肥一次施入。氮肥為尿素(含 N 46.4%)、磷肥為過磷酸鈣(含 P2O5 12.5%)、鉀肥為氯化鉀(含 K2O 57%)。每處理重復(fù) 3 次, 小區(qū)面積 18 m2 , 共 36 個小區(qū), 隨機排列。各小區(qū)間筑 35 cm 寬土埂覆蓋薄膜, 以防竄肥竄水。

2018 年 5 月 28 日和 2019 年 5 月 26 日采用塑料軟盤播種旱育秧, 播量為每盤播干種 120 g。試驗田前茬麥稈機械粉碎全量還田 ( 秸稈還田量為 6750 kg hm–2), 翻耕后灌水泡田 2 d, 再次翻耕, 小區(qū)作埂后施基肥, 并進(jìn)行人工翻耕整平, 確保秸稈還田均勻。分別于 6 月 23 日和 6 月 19 日人工模擬機插, 栽插規(guī)格統(tǒng)一為 30 cm × 12 cm, 每穴 4~5 株苗, 每公頃栽足 125 萬株; 移栽后保持 3 cm 左右淺水層, 在有效分蘗臨界葉齡期、群體莖蘗數(shù)達(dá)到預(yù)期穗數(shù) 80%時, 開始擱田, 分多次輕擱; 拔節(jié)至成熟期濕潤灌溉, 干干濕濕至收獲前一周停止灌溉。病、蟲、草害防治按當(dāng)?shù)卮竺娣e生產(chǎn)統(tǒng)一實施綠色防控。

1.3 測定內(nèi)容與方法

1.3.1 產(chǎn)量 在水稻成熟期, 每小區(qū)普查 50 穴, 測定有效穗數(shù); 根據(jù)普查結(jié)果每小區(qū)取 5 穴, 調(diào)查每穗粒數(shù)、實粒數(shù)和千粒重, 并計算理論產(chǎn)量, 各小區(qū)收 6 m2 測實際產(chǎn)量。

1.3.2 莖蘗動態(tài) 每個小區(qū)定點 10 穴作為一個觀察點, 分別在有效分蘗臨界葉齡期、拔節(jié)期、抽穗期和成熟期考察群體莖蘗數(shù)。

1.3.3 葉面積、干物質(zhì)和含氮率 于有效分蘗臨界葉齡期、拔節(jié)期、抽穗期和成熟期, 每處理取代表性植株 3 穴, 采用長寬系數(shù)法測定葉面積; 所有樣本在烘箱 105℃下殺青 30 min, 后 80℃烘至恒重, 測定大田干物質(zhì)量。將成熟期全株樣品粉碎后采用 H2SO4-H2O2 消化, 半微量凱氏定氮法測定植株含氮率。

1.3.4 稻米品質(zhì) 將水稻收獲、脫粒、曬干, 3 個月后, 依照國標(biāo)《GB/T17891-1999 優(yōu)質(zhì)稻谷》測定稻米的糙米率、精米率、整精米率、堊白粒率、堊白大小、堊白度、長、寬、膠稠度等。采用近紅外谷物分析儀測定稻米的蛋白質(zhì)含量, 利用碘比色法測定直鏈淀粉含量。

1.3.5 食味值 采用米飯食味計(STA1A, 日本佐竹公司)自動測定米飯的氣味、味道、口感的評分和綜合食味評分值。

1.3.6 淀粉 RVA 譜 采用澳大利亞 Newport Scientific 儀器公司生產(chǎn)的 Super 3 型 RVA 快速黏度分析儀測定淀粉譜黏滯特性, 用配套軟件 TWC 分析。按照 AACC 規(guī)程(1995-61-02)和 RACI 標(biāo)準(zhǔn)方法, 當(dāng) 100 目米粉的含水量為 12.00%時, 樣品量為 3.00 g, 蒸餾水為 25.00 g。在攪拌測定過程中, 罐內(nèi)溫度 50℃下保持 1 min, 以 11.84 min ℃ –1 速度上升到 95℃并保持 2.5 min, 再以 11.84 min ℃ –1的速度下降到 50℃并保持 1.4 min。攪拌器在起始 10 s 內(nèi)轉(zhuǎn)動速度為 960 轉(zhuǎn) min–1, 之后保持在 160 轉(zhuǎn) min–1。

RVA 譜特征值包括峰值黏度(peak viscosity)、熱漿黏度(trough viscosity)、最終黏度(final viscosity)、崩解值(breakdown, 峰值黏度−熱漿黏度)、消減值 (setback, 最終黏度−峰值黏度)、峰值黏度時間(peak time)和糊化溫度(pasting temperature)等。

1.4 數(shù)據(jù)計算與統(tǒng)計分析

氮素吸收量(kg hm–2) = 該時期地上部干物重× 氮含量;

氮肥農(nóng)學(xué)利用率(kg kg–1) = (施氮區(qū)籽粒產(chǎn)量-氮空白區(qū)籽粒產(chǎn)量) / 施氮量;

氮肥吸收利用率(%) = (施氮區(qū)水稻吸氮量-氮空白區(qū)水稻吸氮量) / 施氮量 × 100;

氮肥生理利用率(kg kg–1) = (施氮區(qū)籽粒產(chǎn)量-氮空白區(qū)籽粒產(chǎn)量) / (施氮區(qū)水稻吸氮量-空白區(qū)水稻吸氮量)。

采用 Microsoft Excel 2010 和 DPS 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 減氮運籌對水稻產(chǎn)量及其形成的影響

2.1.1 產(chǎn)量及構(gòu)成因素 麥秸全量還田條件下, 不同氮肥減量運籌模式對優(yōu)質(zhì)食味粳稻產(chǎn)量有顯著影響 (表 2)。隨著基蘗肥占總施氮量比例增加, 水稻產(chǎn)量先增后減趨勢, 7∶3 處理產(chǎn)量最高, 顯著高于其他處理, 表現(xiàn)為 7∶3 > 6∶4 > 8∶2 > 5∶5。2018 年、2019 年南粳 505 和南粳 2728 最高產(chǎn)量分別為 11,134.80 kg hm–2、11,446.20 kg hm–2 和 11,041.35 kg hm–2、 11,280.19 kg hm–2, 較產(chǎn)量最低的 5∶5 處理高 4.78%~5.23%。另外, 氮肥減量運籌處理中僅有 7∶3 處理產(chǎn)量與 CK 差異不顯著, 2 年兩品種趨勢一致。

進(jìn)一步分析產(chǎn)量構(gòu)成因素發(fā)現(xiàn), 隨著基蘗肥占總施氮量比例的增加, 結(jié)實率、千粒重與群體穎花量呈先增后降趨勢, 兩品種均以 7∶3 處理最高。最高產(chǎn)量 7∶3 處理的穗數(shù)、每穗粒數(shù)、結(jié)實率和千粒重均略高于 CK, 但差異均不顯著。綜合分析表明, 較當(dāng)?shù)爻R?guī)施肥減氮 20%時, 適當(dāng)增加基蘗肥比例, 能夠提高群體穎花量、結(jié)實率和千粒重, 從而達(dá)到高產(chǎn)。

2019 年水稻生長期間的日照時數(shù)高于 2018 年, 溫度和降雨條件也較適宜水稻分蘗和籽粒灌漿, 因此, 2019 年各處理實際產(chǎn)量高于 2018 年相應(yīng)處理, 但變化規(guī)律基本一致, 下文詳細(xì)以 2018 年試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析。

2.1.2 群體莖蘗動態(tài) 由圖 1 可知, 麥秸全量還田條件下, 兩品種各處理的莖蘗動態(tài)變化規(guī)律基本一致。隨基蘗肥占總施氮量比例的增加, 群體莖蘗數(shù)呈增加趨勢, 7∶3 和 8∶2 處理顯著高于其他處理。而群體成穗率呈現(xiàn)與莖蘗總量相反趨勢, 以 5∶5 處理最高。進(jìn)一步分析得知, 7∶3 和 8∶2 處理各生育時期群體莖蘗數(shù)均高于 CK, 說明在秸稈全量還田及總施氮量減少條件下, 適當(dāng)增加基蘗肥占總施氮量比例, 可在前期迅速增加群體莖蘗數(shù), 進(jìn)而保證成熟期獲得較多有效穗數(shù)。

2.1.3 群體葉面積指數(shù) 在有效分蘗臨界葉齡期與拔節(jié)期, 隨著基蘗肥占總施氮量比例的增加, 兩品種葉面積指數(shù)增加, 7∶3 和 8∶2 處理顯著高于其他處理 (圖 2)。抽穗期與成熟期各處理葉面積指數(shù)隨著基蘗肥比例增加呈先增加后降低趨勢, 以 7∶3 處理最高。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn), 有效分蘗臨界葉齡期和拔節(jié)期, 群體 LAI 呈現(xiàn) 8∶2 > 7∶3 > CK > 6∶4 > 5∶5 趨勢, 抽穗和成熟期則表現(xiàn)為 7∶3 > CK>8∶2 > 6∶4 > 5∶5。

2.1.4 群體干物質(zhì)積累量 在有效分蘗臨界葉齡期和拔節(jié)期, 群體干物質(zhì)積累量隨著基蘗肥比例增加而增加, 各處理之間差異顯著(圖 3); 在抽穗期與成熟期, 隨基蘗肥比例增加, 群體干物質(zhì)積累量先增加后減少, 以 6∶4 和 7∶3 處理干物質(zhì)積累量增加較快。分析計算可知, 抽穗期至成熟期干物質(zhì)積累量以 7∶3 處理最高, 較積累量最低的 5∶5 處理高 12.12%~13.22%。有效分蘗臨界葉齡期和拔節(jié)期, 不同處理干物質(zhì)積累量表現(xiàn)為 8∶2 > 7∶3 > CK > 6∶4 > 5∶5, 抽穗期和成熟期表現(xiàn)為 7∶3 > 6∶4 > CK > 8∶2 > 5∶5 趨勢。說明秸稈全量還田及總施氮量減少條件下, 氮肥適度前移群體能夠產(chǎn)生較多有效莖蘗數(shù), 同時具備高效光合系統(tǒng), 同時, 施用適量的穗肥利于增加水稻后期群體干物質(zhì)積累量。

2.2 氮肥減量運籌對稻米品質(zhì)和 RVA 譜特性的影響

2.2.1 加工和外觀品質(zhì) 由表 3 可知, 隨著穗肥占總施氮量比例的增加, 不同氮肥運籌間優(yōu)質(zhì)食味粳稻稻米糙米率、精米率和整精米率逐漸降低, 均顯著低于對照。表明減氮下稻米加工品質(zhì)下降, 適當(dāng)增加穗肥比例可以穩(wěn)定加工品質(zhì)。進(jìn)一步分析可知, 隨著穗肥占總施氮量比例減少, 減氮各處理的 堊白粒率和堊白度均呈減小趨勢, 均顯著低于 CK, 說明減施氮肥改善了稻米外觀品質(zhì)。隨著穗肥比例減少, 減氮各處理的稻米長寬比顯著降低, 均顯著低于 CK, 說明減氮和降低穗肥比例使粒型更偏短圓。

2.2.2 營養(yǎng)與食味品質(zhì) 隨著穗肥比例減少, 減氮各處理的稻米直鏈淀粉和膠稠度呈增加趨勢, 蛋白質(zhì)含量降低(表 4), 減氮處理的蛋白質(zhì)含量和膠稠度均低于 CK, 除南粳 505 膠稠度外, 差異均達(dá)到顯著水平, 減氮各處理的直鏈淀粉含量均顯著高于 CK。隨著穗肥比例減少, 減氮各處理的稻米香氣、味道、口感及食味值均增加, 且均顯著高于 CK。減氮增加了稻米直鏈淀粉含量、膠稠度和食味值, 減少了蛋白質(zhì)含量, 綜合來看, 改善了稻米食味品質(zhì)。

2.2.3 稻米淀粉 RVA 譜特性 由表 5 可知, 不同氮肥運籌處理對 RVA 譜特征值的影響較大。隨穗肥比例降低, 稻米峰值黏度、熱漿黏度、最終黏度和崩解值增加, 均顯著高于 CK。消減值和糊化溫度的變化呈相反趨勢, 均低于 CK。峰值時間在各處理間差異不顯著, 但 7∶3 處理峰值時間最長。而糊化溫度是隨著基蘗肥比例的增加而逐漸降低, 且均低于 CK。可見, 減氮可優(yōu)化優(yōu)質(zhì)食味粳稻稻米 RVA 譜特征值, 減氮條件下, 氮肥前移增大崩解值, 顯著降低 RVA 譜特征值中的消減值, 優(yōu)化 RVA 譜。

2.3 氮肥減量運籌對水稻氮素吸收利用的影響

兩品種不施氮處理的氮素積累總量分別為 102.12 kg hm–2 和 95.28 kg hm–2。隨著基蘗肥占總施量比例的增加, 兩品種氮素積累總量、氮素吸收利用率、氮素農(nóng)學(xué)利用率、氮素生理利用率、氮素偏生產(chǎn)力均表現(xiàn)出先增后降的趨勢, 均以 7∶3 處理最高(圖 4 和表 6)。進(jìn)一步分析可知, 減氮各處理除氮素積累量低于 CK 外, 氮素吸收利用率、氮素農(nóng)學(xué)利用率、氮素生理利用率、氮素偏生產(chǎn)力均高于 CK, 其中 7∶3 氮素利用率指標(biāo)顯著高于 CK。說明在秸稈還田條件下, 減氮處理雖降低水稻氮素積累量, 但有效提升了氮素利用率, 同時氮肥適度前移提高氮素吸收利用率。

3 討論

3.1 關(guān)于氮肥減量運籌下麥茬機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻產(chǎn)量及形成

江蘇省水稻生產(chǎn)上氮肥平均施用量超過 300 kg hm–2, 少數(shù)種植區(qū)甚至達(dá) 450 kg hm–2 以上, “減氮”已成為當(dāng)前水稻優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)的重要方向。江蘇省水稻生產(chǎn)化學(xué)氮肥減量控制在 31%以內(nèi), 同時優(yōu)化管理, 能夠合理調(diào)控水稻產(chǎn)量構(gòu)成因素, 實現(xiàn)增產(chǎn)[13]。劉紅江等[14]研究認(rèn)為, 在基礎(chǔ)地力較好的太湖地區(qū), 將農(nóng)民習(xí)慣氮肥用量減少 10%, 水稻產(chǎn)量略增, 而當(dāng)?shù)适┯昧繙p少 20%及以上時, 水稻產(chǎn)量表現(xiàn)為顯著下降。本研究中, 與常規(guī)施肥(CK)相比, 減氮 20%的 5∶5 處理減產(chǎn) 2.14%~4.25%, 分析其產(chǎn)量構(gòu)成因素發(fā)現(xiàn), 有效穂數(shù)的降低是導(dǎo)致減產(chǎn)的主要因素, 這可能與減氮下 5∶5 處理生長前期分蘗發(fā)生量不足有關(guān)。因此, 在傳統(tǒng) 5∶5 施肥模式下減少氮肥用量, 不利于提高產(chǎn)量, 研究減氮條件下氮肥運籌是實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的重要途徑。

關(guān)于氮肥運籌對水稻產(chǎn)量形成的影響相關(guān)研究較多。凌啟鴻等[15]研究認(rèn)為水稻中小苗移栽, 氮肥運籌基蘗穗肥比例 6∶4 ~ 5∶5 利于獲得高產(chǎn), 張洪程等[16]認(rèn)為氮肥后移(基蘗肥∶穗肥 = 5∶5) 利于鞏固穗數(shù), 攻取大穗, 提高水稻產(chǎn)量。成臣等[17] 研究認(rèn)為, 晚粳稻氮肥采用基蘗穗粒肥比例 4∶ 2∶2∶2 運籌, 產(chǎn)量表現(xiàn)最好。鄭浣彤等[18]研究認(rèn)為, 在北方寒冷干燥地區(qū), 氮肥運籌 9∶1 能夠提高水稻產(chǎn)量。前人研究結(jié)論不同, 主要由于選擇的水稻品種、試驗地或生態(tài)環(huán)境不同造成的。在減氮條件下, 基蘗肥和穗肥運籌比例為 7∶3 處理實際產(chǎn)量高于常規(guī)施肥, 增產(chǎn) 1.23%~2.54%, 差異不顯著, 增產(chǎn)的原因是其群體穎花量、結(jié)實率和千粒重略高于常規(guī)施肥; 與減氮的 5∶5 運籌相比, 氮肥前移(7∶3)使水稻分蘗早生快發(fā), 促進(jìn)生育前期獲得充足群體莖蘗數(shù), 且拔節(jié)后莖蘗消減緩慢, 成熟期有效穗數(shù)較當(dāng)?shù)爻R?guī)施肥模式多。生育后期施用一定量氮肥, 同時利用后期秸稈腐解釋放到土壤中的養(yǎng)分, 依靠其中后期高光效群體(較高的葉面積指數(shù)), 可促進(jìn)水稻成熟期獲得較高的干物質(zhì)積累量, 最終獲得高產(chǎn)。水稻生產(chǎn)氮肥用量過大, 減氮已是趨勢, 關(guān)鍵是科學(xué)運籌提高氮肥利用率, 在本試驗條件下 7∶3 是秸稈還田下減氮栽培的合理運籌方式。

3.2 關(guān)于氮肥減量運籌下麥茬機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻稻米品質(zhì)

氮肥施用量對稻米品質(zhì)有較大影響。隨著施氮量增加, 稻米加工品質(zhì)有所改善, 外觀品質(zhì)先改善后變劣[19]; 稻米膠稠度變短, 直鏈淀粉含量下降, 硬度增加[20]; 改善了稻米外觀品質(zhì), 蛋白質(zhì)含量增加, 直鏈淀粉含量降低, 蒸煮食味品質(zhì)變差[21]。唐健等[22]研究認(rèn)為, 適當(dāng)增施氮肥可改善機插優(yōu)質(zhì)晚稻加工品質(zhì)、外觀品質(zhì)、蒸煮和營養(yǎng)品質(zhì)。本研究中, 在較常規(guī)施肥減氮 20%條件下, 麥茬機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻加工品質(zhì)有所變差, 外觀品質(zhì)得到改善; 增加了稻米直鏈淀粉含量, 降低了蛋白質(zhì)含量, 提高了稻米的香氣、味道、口感及食味值, 減氮提高了稻米食味品質(zhì)。米粉 RVA 譜特征值是評價稻米食味品質(zhì)的一種簡單快捷的方式, 食味較好的優(yōu)質(zhì)品種往往崩解值大, 消減值很小, 且多為負(fù)值[23]。陳留根等[24]發(fā)現(xiàn), 隨著施氮量增加, RVA 譜曲線峰值(峰值黏度、熱漿黏度和冷膠黏度)下降, 但張國生等[25]認(rèn)為隨氮肥施用量增加, RVA 譜的峰值黏度、熱漿黏度和崩解值上升, 消減值和糊化溫度下降。前人研究結(jié)論有所差異。本研究中, 減氮處理的稻米峰值黏度、熱漿黏度、最終黏度和崩解值均高于常規(guī)施肥, 消減值卻低于常規(guī)施肥, 說明減氮改善了稻米的食味品質(zhì)。本研究與前人的結(jié)論有異同點, 這可能與試驗所選擇的材料、試驗地不同等因素有關(guān)。

關(guān)于氮肥運籌對稻米品質(zhì)的影響, 丁得亮等[26] 指出在施氮量 276 kg hm–2 時, 只要求優(yōu)質(zhì)宜選用基蘗肥和穗肥比例為 10∶0 運籌; 如果只要求高產(chǎn)或既要求高產(chǎn)又要求優(yōu)質(zhì), 選用 7∶3 運籌。成臣等[17] 認(rèn)為, 隨著基肥比例降低, 加工品質(zhì)、蒸煮與食味品質(zhì)和營養(yǎng)品質(zhì)變優(yōu), 但外觀品質(zhì)和 RVA 譜變劣。胡群等[27]研究表明, 適當(dāng)增加穗肥比例, 能有效改善缽苗機插稻稻米加工品質(zhì)和營養(yǎng)品質(zhì), 但降低了稻米外觀和食味品質(zhì)。可見, 前人針對氮肥運籌對稻米品質(zhì)影響研究得出的結(jié)論也不同, 但一致認(rèn)為氮肥運籌方案難以使得稻米品質(zhì)各項指標(biāo)同步達(dá)優(yōu)。本研究表明, 隨著基蘗肥占總施氮量比例的增加, 優(yōu)質(zhì)食味粳稻稻米加工品質(zhì)變差, 外觀品質(zhì)變優(yōu), 提高了膠稠度、食味值及峰值黏度、熱漿黏度、最終黏度和崩解值, 提高了蒸煮食味品質(zhì), 也說明氮肥前移利于優(yōu)化稻米淀粉 RVA 譜。

當(dāng)前綜合影響稻米市場價值的評價指標(biāo)較多, 而氮肥施用管理較難實現(xiàn)稻米品質(zhì)多項指標(biāo)的協(xié)同提高, 因此, 應(yīng)根據(jù)市場需求選擇氮肥施用的科學(xué)優(yōu)化方案。目前蒸煮食味品質(zhì)是稻米市場判斷的重點指標(biāo), 本研究中氮肥減量條件下 7∶3 運籌, 可改良稻米的蒸煮食味品質(zhì), 屬于較佳的氮肥運籌方案。

3.3 關(guān)于氮肥減量運籌下麥茬機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻氮素吸收利用與科學(xué)運籌

已有研究表明合理的氮肥運籌模式能增加水稻氮素吸收量和利用率。潘圣剛等[28]研究表明, 氮肥后移即基蘗肥∶穗肥=5∶5 運籌模式, 較基蘗肥∶ 穗肥=7∶3 運籌的氮素吸收量高 15.4%。李錄久等[29] 研究認(rèn)為, 秸稈全量還田條件下, 基蘗肥∶穗肥= 6∶4 處理氮素吸收量最多, 氮肥利用率提高。吳文革等[30]研究指出, 雙季早稻基肥∶蘗肥∶穗肥=5∶ 2.5∶2.5, 可提高氮肥利用效率。本研究發(fā)現(xiàn), 減氮情況下氮肥前移, 優(yōu)質(zhì)食味粳稻的氮素積累量、氮素吸收利用率、氮素農(nóng)學(xué)利用率和氮素生理利用率, 呈先增后降趨勢, 7∶3 處理吸氮量和氮素利用率最高。張耀鴻等[31]認(rèn)為隨著施氮量增加, 水稻總吸氮量和氮素利用率下降, 但胡雅杰等[10]研究認(rèn)為, 秸稈還田下增加施氮量提高機插超級粳稻吸氮量, 顯著降低氮肥利用率。大家一致認(rèn)為增加氮肥用量, 降低氮素利用率。本研究結(jié)果表明, 麥秸稈全量還田條件下, 減少氮肥施用量, 機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻吸氮量顯著降低, 但氮素利用率顯著增加, 減氮條件下 7∶3 處理較常規(guī)施肥的氮素吸收利用率、氮素農(nóng)學(xué)利用率和氮素生理利用率顯著提高。

關(guān)于在秸稈全量還田條件下, 減少氮肥施用, 如何實現(xiàn)機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效協(xié)調(diào)的氮肥運籌方案是迫切需要解決的問題。魏海燕等[32] 研究認(rèn)為, 超級稻理論最高產(chǎn)量對應(yīng)的施氮量為 299 kg hm–2, 如能把施用氮肥對稻米品質(zhì)及稻米市場銷售價格因素納入最佳施氮量的計算公式, 則相應(yīng)最佳施氮量低于 275.68 kg hm–2。胡群等[27]研究認(rèn)為, 缽苗機插優(yōu)質(zhì)食味水稻在中上等地力、施氮量 270 kg hm–2 條件下, 從兼顧產(chǎn)量、氮肥利用、稻米綜合品質(zhì)的角度, 高產(chǎn)、高效及優(yōu)質(zhì)的氮肥基蘗肥與穗肥比例為 6∶4 較為適宜。本研究表明, 麥秸稈全量還田下, 減氮 20%時, 機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻氮肥運籌以基蘗肥與穗肥比例 7∶3 運籌對應(yīng)產(chǎn)量和氮素利用率最高, 實際產(chǎn)量較當(dāng)?shù)爻R?guī)施肥法略增, 氮素利用率顯著增加, 且可改良稻米蒸煮食味品質(zhì), 一定程度上實現(xiàn)了減氮條件下的優(yōu)質(zhì)食味粳稻高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合種植目標(biāo)。綜合前人研究可知, 氮肥施用量和運籌比例與氣候條件、品種類型、種植方式及土壤類型等均有密切關(guān)系, 因此, 得到的結(jié)論也有所不同。本研究在典型稻麥兩熟的淮北地區(qū)開展試驗, 土壤屬中等地力, 研究得出的結(jié)論對相似生態(tài)地區(qū)有參考價值。

4 結(jié)論

在麥秸稈全量還田條件下, 淮北地區(qū)機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻減氮 20%時, 基蘗肥與穗肥運籌比例 7∶3, 能獲得充足的群體穎花量、較高的結(jié)實率和千粒重; 產(chǎn)量較常規(guī)施肥差異不顯著, 略有增加。同時, 改善了稻米的外觀和食味品質(zhì), 提升了氮素吸收利用率、氮素農(nóng)學(xué)利用率、氮素生理利用率及氮素偏生產(chǎn)力。可見, 在適當(dāng)減氮下, 通過科學(xué)運籌基蘗肥和穗肥比例, 可實現(xiàn)機插優(yōu)質(zhì)食味粳稻高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和高效的綜合種植目標(biāo)。 ——論文作者:張 軍 1,2 周冬冬 1 許 軻 2,* 李必忠 1 劉忠紅 1 周年兵 2 方書亮 1 張永進(jìn) 1 湯 潔 3 安禮政 3

References

[1] 程式華, 胡培松. 中國水稻科技發(fā)展戰(zhàn)略. 中國水稻科學(xué), 2008, 22: 223–226. Cheng S H, Hu P S. Development strategy of rice science and technology in China. Chin J Rice Sci, 2008, 22: 223–226 (in Chinese with English abstract).

[2] 朱兆良, 金繼運. 保障我國糧食安全的肥料問題. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2013, 19: 259–273. Zhu Z L, Jin J Y. Fertilizer use and food security in China. Plant Nutr Fert Sci, 2013, 19: 259–273 (in Chinese with English abstract).

[3] Peng S B, Tang Q Y, Zou Y B. Current status and challenges of rice production in China. Plant Prod Sci, 2009, 12: 3–8.

[4] 熊正琴, 張曉旭. 氮肥高效施用在低碳農(nóng)業(yè)中的關(guān)鍵作用. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2017, 23: 1433–1440. Xiong Z Q, Zhang X X. Key role of efficient nitrogen application in low carbon agriculture. Plant Nutr Fert Sci, 2017, 23: 1433–1440 (in Chinese with English abstract).

[5] Chen X P, Cui Z L, Fan M S, Peter V, Zhao M, Ma W Q, Wang Z L, Zhang W J, Yan X Y, Yang J C, Deng X P, Gao Q, Zhang Q, Guo S W, Ren J, Li S Q, Ye Y L, Wang Z H, Huang J L, Tang Q Y , Sun Y X, Peng X L, Zhang J W, He M R, Zhu Y J, Xue J Q, Wang G L, Wu L, An N, Wu L Q, Ma L, Zhang W F, Zhang F S. Producing more grain with lower environmental costs. Nature, 2014, 514: 486–489.

[6] Jin S Q, Zhou F. Zero growth of chemical fertilizer and pesticide use: China's objectives, progress and challenges. J Resour Ecol, 2018, 9: 50–58.

[7] 王建明, 楊建忠, 何曉艷, 毛華芳, 石世杰. 小麥秸稈還田條件下氮肥運籌對水稻產(chǎn)量、品質(zhì)和氮素利用的影響. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2010, (6): 124–126. Wang J M, Yang J Z, He X Y, Mao H F, Shi S J. Effects of nitrogen application on yield, quality and nitrogen use efficiency of rice under wheat residue return. Jiangsu Agric Sci, 2010, (6): 124–126 (in Chinese with English abstract).

[8] 袁玲, 張宣, 楊靜, 楊春蕾, 曹小闖, 吳良?xì)g. 不同栽培方式和秸稈還田對水稻產(chǎn)量和營養(yǎng)品質(zhì)的影響. 作物學(xué)報, 2013, 39: 350–359. Yuan L, Zhang X, Yang J, Yang C L, Cao X C, Wu L H. Effects of different cultivation methods and straw incorporation on grain yield and nutrition quality of rice. Acta Agron Sin, 2013, 39: 350–359 (in Chinese with English abstract).

[9] 張剛, 王德建, 俞元春, 王燦, 莊錦貴. 秸稈全量還田與氮肥用量對水稻產(chǎn)量、氮肥利用率及氮素?fù)p失的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2016, 22: 877–885. Zhang G, Wang D J, Yu Y C, Wang C, Zhuang J G. Effects of straw incorporation plus nitrogen fertilizer on rice yield, nitrogen use efficiency and nitrogen loss. Plant Nutr Fert Sci, 2016, 22: 877–855 (in Chinese with English abstract).

[10] 胡雅杰, 朱大偉, 邢志鵬, 龔金龍, 張洪程, 戴其根, 霍中洋, 許軻, 魏海燕, 郭保衛(wèi). 改進(jìn)施氮運籌對水稻產(chǎn)量和氮素吸收利用的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2015, 21: 12–22. Hu Y J, Zhu D W, Xing Z P, Gong J L, Zhang H C, Dai Q G, Huo Z Y, Xu K, Wei H Y, Guo B W. Modifying nitrogen fertilization ratio to increase the yield and nitrogen uptake of super japonica rice. Plant Nutr Fert Sci, 2015, 21: 12–22 (in Chinese with English abstract).

[11] 嚴(yán)奉君, 孫永健, 馬均, 徐徽, 李玥, 楊志遠(yuǎn), 蔣明金, 呂騰飛. 秸稈覆蓋與氮肥運籌對雜交稻根系生長及氮素吸收利用的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2015, 21: 23–35. Yan F J, Sun Y J, Ma J, Xu H, Li Y, Yang Z Y, Jiang M J, Lyu T F. Effects of straw mulch and nitrogen management on root growth and nitrogen utilization characteristics of hybrid rice. Plant Nutr Fert Sci, 2015, 21: 23–35 (in Chinese with English abstract).