發(fā)布時間:2021-12-10所屬分類:農業(yè)論文瀏覽:1次

摘 要: 內容提要 本文基于重慶市 358 戶農戶的調查數據,以豬沼菜/果模式為例,運用有序 Probit 模型和 Tobit 模型分別探討農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平的影響因素,并借助二元 Logistic 模型進一步分析影響農戶生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平一致性的關鍵因素。研

內容提要 本文基于重慶市 358 戶農戶的調查數據,以豬—沼—菜/果模式為例,運用有序 Probit 模型和 Tobit 模型分別探討農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平的影響因素,并借助二元 Logistic 模型進一步分析影響農戶生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平一致性的關鍵因素。研究結果顯示,目前農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好度較低,對生態(tài)農業(yè)模式的平均額外投入水平為每年 5608. 2 元/公頃。影響農戶生態(tài)農業(yè)模式偏好的因素包括: 生態(tài)農業(yè)模式熟悉度、生態(tài)農業(yè)收益預期、周圍農戶示范作用、是否獲得生態(tài)補貼、戶主年齡以及家庭總收入; 影響農戶生態(tài)農業(yè)模式額外投入水平的因素包括: 生態(tài)農業(yè)功能感知、生態(tài)農業(yè)模式熟悉度、生態(tài)農業(yè)收益預期、是否獲得生態(tài)補貼、戶主年齡與受教育程度。進一步研究表明,農戶生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平一致性受到生態(tài)農業(yè)功能認知、生態(tài)農業(yè)模式熟悉度、鄰里示范和戶主年齡的顯著影響。

關鍵詞 農戶 生態(tài)農業(yè)模式 豬—沼—菜/果 偏好 額外投入水平

一、引 言

由于石油農業(yè)的迅速發(fā)展,我國形成了嚴重的農業(yè)面源污染,農民迫于增產壓力,又無法輕易放棄“高投入、高消耗、高污染”的農業(yè)生產經營方式。推廣生態(tài)農業(yè)模式,緩解資源環(huán)境壓力,已成為當前我國農業(yè)發(fā)展的當務之急。生態(tài)農業(yè)模式是以環(huán)境與經濟協(xié)調發(fā)展為指導思想,在一定的區(qū)域內因地制宜規(guī)劃和組織農業(yè)生產,使農業(yè)系統(tǒng)內部產生資源循環(huán),有益于農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的農業(yè)生產方式( 宣亞南等,2005) 。20 世紀 80 年代我國開始了對生態(tài)農業(yè)的探索,2008 年中央“一號文件”明確提出要大力發(fā)展生態(tài)農業(yè)。鑒于我國現有生態(tài)農業(yè)模式種類的多樣化,早在 2002 年農業(yè)部就依據全國范圍內征集的 370 種生態(tài)農業(yè)技術體系而提煉出 10 種代表性的生態(tài)農業(yè)模式,并因地制宜地加以推廣( 李金才等,2008) 。然而,縱觀我國生態(tài)農業(yè)多年的發(fā)展歷程,盡管在理論研究、試驗示范、知識普及等方面取得成效,但在生態(tài)農業(yè)產業(yè)化與推廣方面卻都面臨一系列困境,很大程度上是因為沒有充分考慮農業(yè)生產經營主體對于生產方式的偏好( 張燦強等,2015) 。在小農經濟占重要地位的中國,農戶對生態(tài)農業(yè)模式的采納和實踐,是推動我國生態(tài)農業(yè)體系建設順利進行的根本動力。

目前,學術界對于農戶生態(tài)農業(yè)模式采納問題進行了一定的研究。這些研究成果對本文研究具有重要的借鑒和參考價值,但也存在一些不足: 研究方法方面,已有文獻( Rezvanfar 等,2011; 張利國, 2011) 大多采用二分制量表測量農戶的采納意愿,請被調查者以“是/否”作答,借助二元 Logistic 模型或二元 Probit 模型分析不同因素對農戶采納意愿的影響。但事實上,個體選擇往往具有復雜性與多維性,選擇李克特五點量表測量農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好度,可以更準確量化農戶的態(tài)度,具有更高信度。研究內容方面,現有文獻( 李后健,2012; Adebayo,2013; 韓峰,2014) 的研究熱點主要集中于農戶的生產方式采納意愿,而鮮少從生產成本的角度考慮農戶對生態(tài)農業(yè)這一生產模式的投入水平。農戶實施生態(tài)農業(yè)模式,需要在初期增加額外的資金和人工投入,甚至要承擔高額的有機認證費用,盈利周期也較長,這就必然增加了額外成本( 黎振強,2014) ,因此,要推動農戶采納生態(tài)農業(yè)模式還需考量農戶對生態(tài)農業(yè)模式的額外投入水平。只有當主觀偏好與實際選擇一致時,意愿才能成為行為的預測標準( 周利平,2015) ,因此只有自述偏好與額外投入水平一致的農戶才能成為生態(tài)農業(yè)模式的推廣者和獲益者。在前人的研究中,學者們對兩者的關系存在較大爭議,有研究證明意識可以預測行為,即個體的主觀偏好與現實決策之間具有一致性( 張董敏等,2015) ,另有研究表明兩者亦存在非一致性( DeShazo 等,2009; 王常偉等,2012) 。本文認為,農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平一致性可能受到多方面因素的影響,但目前關注農戶生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平一致性的影響因素的文獻還較少見。

鑒于此,本文擬利用重慶市 358 戶農戶的調查數據,以豬—沼—菜/果模式為例,研究農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平的影響因素,并進一步分析影響農戶偏好與額外投入一致性的因素,以期尋求推進我國生態(tài)農業(yè)發(fā)展的有效途徑。

二、理論分析

基于農戶行為理論及相關研究成果,本文將影響農戶生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平因素歸納為心理認知因素、外部資源因素、農戶個人特征因素、家庭特征因素 4 類:

1. 心理認知因素。( 1) 功能認知。農戶對生態(tài)農業(yè)模式的農業(yè)功能了解越多,對生態(tài)農業(yè)模式的偏好就越高,愿意支付的額外投入越高。( 2) 環(huán)境價值感知。生態(tài)農業(yè)有利于改善生態(tài)環(huán)境,農戶對生態(tài)農業(yè)的環(huán)境價值認知程度越高,對生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平就越高。( 3) 熟悉程度。是否能熟練掌握生態(tài)農業(yè)模式的技術手段,是影響農戶采納生態(tài)農業(yè)模式的重要原因( 李后健, 2012) ,生態(tài)農業(yè)模式熟悉程度越高的農戶,對生態(tài)農業(yè)模式的偏好和額外投入水平可能越高。( 4) 收益預期。對生態(tài)農業(yè)模式的收益預期會直接決定農戶是否從事生態(tài)農業(yè)( Aimee 等,2006) ,收益預期越高的農戶,對生態(tài)農業(yè)模式的偏好和額外投入水平越高的可能性較大。

2. 外部資源因素。( 1) 鄰里示范作用。周圍農戶從事生態(tài)農業(yè)可以起到一定的示范作用( 張董敏等,2015) ,鄰里示范作用越強時,可能刺激農戶對生態(tài)農業(yè)模式具有越高的偏好和額外投入水平。 ( 2) 是否加入專業(yè)合作社。加入農民專業(yè)合作社可以促進農戶采用環(huán)境友好型農業(yè)技術( 褚彩虹等, 2012) ,是否加入專業(yè)合作社對農戶生態(tài)農業(yè)模式偏好和額外投入水平有重要影響。( 3) 是否獲生態(tài)補貼。生態(tài)補貼可以增加農戶從事生態(tài)農業(yè)的積極性,獲得生態(tài)補貼的農戶,對生態(tài)農業(yè)模式具有高偏好和高額外投入水平的可能性較大。

3. 戶主個人特征。( 1) 性別。男性戶主的勞動力和風險承受度一般更強,對于從事生態(tài)農業(yè)模式更加樂觀,對生態(tài)農業(yè)模式的偏好和額外投入水平可能就更高。( 2) 年齡。農戶的年齡越大,接受新思想的程度越低,越傾向于按照固有的化學農業(yè)模式勞作,因此對生態(tài)農業(yè)模式的偏好和額外投入水平較低。( 3) 受教育程度。受教育程度越高的農戶,對生態(tài)農業(yè)的益處了解越清楚,對生態(tài)農業(yè)模式有越高的偏好和額外投入水平的可能性越大。

4. 農戶家庭特征。( 1) 農作物種植面積。農作物種植面積越大的農戶,由于經營規(guī)模較大往往具備了更豐富的農業(yè)技術知識,對于生態(tài)型農業(yè)技術有一定的了解,可能對生態(tài)農業(yè)模式有更高的偏好和額外投入水平。( 2) 總收入。總收入越高的農戶家庭轉換當前生計方式的可能性越低,對生態(tài)農業(yè)模式的偏好度也相對較低,家庭總收入可能會減弱農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好; 但若從事生態(tài)農業(yè)模式需要增加額外投入時,家庭收入是農戶進行生態(tài)農業(yè)投入所必需的經濟基礎,即總收入較高的農戶家庭可能對生態(tài)農業(yè)模式有更多的額外投入。( 3) 農業(yè)收入占比。農業(yè)收入占比越高,說明家庭中從事農業(yè)生產的勞動力較多,對從事生態(tài)農業(yè)模式農業(yè)有更充足的勞動力,對生態(tài)農業(yè)模式的偏好和額外投入水平可能更高。

三、數據來源與樣本特征

( 一) 研究區(qū)域選擇

重慶市的地形以山地與丘陵為主,具有良好的生態(tài)環(huán)境,且擁有多處國家重點生態(tài)功能區(qū),居于長江三峽重要生態(tài)屏障的地理位置,同時還是首批國家生態(tài)文明示范區(qū)所在地,亦有多縣被列入全國生態(tài)文明示范工程試點。這些條件都要求重慶市要大力降低農業(yè)生產面源污染,提高農業(yè)資源循環(huán)率、推動農業(yè)“三品”發(fā)展。重慶市商品農業(yè)主要包括蔬果種植業(yè)和生豬養(yǎng)殖業(yè),當地政府因地制宜地開展了對豬—沼—菜/果模式的研究與實踐,在重慶地區(qū)推廣豬—沼—菜/果生態(tài)農業(yè)模式已經具備良好的地域背景( 牟曉瑩,2010) 。

作為生態(tài)農業(yè)的一種重要模式,豬—沼—菜/果模式具體是指將人畜糞便在修建好的沼氣池進行發(fā)酵產生沼氣、沼渣與沼液,其中沼氣可作為生活燃料使用,沼渣與沼液則轉化為有機肥用于蔬菜果類的培育,要求綜合利用有機廢物,不用或少用農藥化肥,同時利用生物防治和物理防治避免病蟲害,以此實現農業(yè)廢棄物資源化利用與無公害農產品生產的雙重效益( 羅雪峰等,2010) 。由于地形限制,重慶市農戶的種植規(guī)模普遍較小,退耕還林面積大,適合發(fā)展生態(tài)農業(yè)模式。豬—沼—菜/果模式實現了生態(tài)農產品的生產與農業(yè)廢棄物的循環(huán)利用,作為兼具生態(tài)效益與經濟效益的生態(tài)農業(yè)模式,適宜在人多地少條件下的重慶地區(qū)推廣。因此,本文選擇以重慶的豬—沼—菜/果模式為例,研究當地農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平。

( 二) 數據來源和樣本特征

本研究數據來源于課題組 2015 年 7 月 14 日至 8 月 10 日在重慶市進行的調研,調研對象為豐都縣、武隆縣、潼南區(qū)、榮昌區(qū)的農戶。這 4 個地區(qū)具有良好的生態(tài)環(huán)境基礎,其中豐都、武隆、潼南已被列入全國生態(tài)文明先行示范區(qū),當地政府對生態(tài)循環(huán)農業(yè)均進行了一定的探索試驗,農戶對生態(tài)農業(yè)模式有一定的認知度。調研過程中,調研人員在每個縣域根據分層抽樣方法抽取 3 ~ 4 個村莊,并參考村落人口與面積確定具體的調研數量。

相關知識推薦:生態(tài)農業(yè)論文寫作有哪些要求?

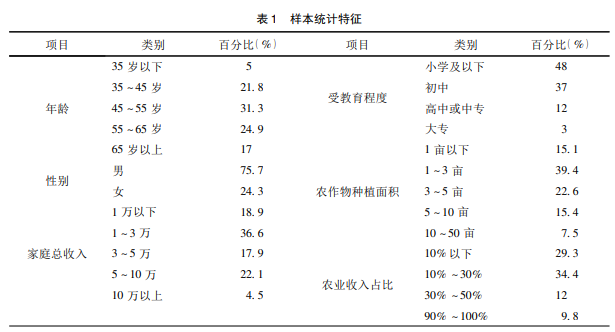

調查方法采取“一對一,面對面”的入戶式訪談,調研人員首先向農戶解釋生態(tài)農業(yè)模式的具體概念,再當場進行問卷題項詢問,并由調研人員記錄答卷。調查員均為在讀博士生與碩士生,在調查之前接受過培訓,避免曲解問卷題項含義,也不能干涉或引導農戶作答。本次調查共訪談了 408 戶農戶,剔除漏答或中途停止作答的問卷,共回收有效問卷 358 份。樣本農戶的基本統(tǒng)計特征見表 1。

( 三) 描述性統(tǒng)計分析

1. 農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好。為調查農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好,本研究設計題項“相對于現有的傳統(tǒng)農業(yè)生產方式,想要擴大豬—沼—菜/果模式的種植面積嗎”。調查結果如表 2 所示,有 25. 7% 的農戶對生態(tài)農業(yè)持完全拒絕態(tài)度,14. 5% 的農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好度較低,還有 28. 5% 的農戶對擴大生態(tài)農業(yè)種植面積的決策不能確定,目前偏好度中等,14. 2% 的農戶表示比較愿意采用生態(tài)農業(yè)模式,只有 17% 的農戶非常愿意采用生態(tài)農業(yè)模式。可以看出,對生態(tài)農業(yè)模式具有較強采用意愿的農戶比例較低,大多數農戶習慣于傳統(tǒng)農業(yè)生產方式和技術,說明目前我國農戶生態(tài)農業(yè)生產模式轉變的偏好較弱。

2. 農戶的生態(tài)農業(yè)模式額外投入水平。為調查農戶的生態(tài)農業(yè)模式額外投入水平,本研究設計題項“如果實行豬—沼—菜/果模式需要額外投入,平均每畝田地一年最多投入多少金額”( 為幫助農戶理解,問卷中設置的土地面積單位為畝) 。根據實地調研情況,本文假定傳統(tǒng)的蔬果種植投入約為每畝地每年 2000 元,并設定了 6 個額外投入水平的區(qū)間選項。農戶額外投入水平的分布情況如表 3 所示,可以看出,超過半數的農戶的額外投入水平為 100 ~ 500 元,而愿意支付 500 ~ 1000 元以及 1000 元以上的較高投入水平的農戶僅占總樣本的 25. 1% ,此外樣本農戶額外投入水平的平均值僅為 373. 88 元,即額外投入水平的均值為 5608. 2 元/公頃。實行豬—沼—菜/果模式需要投入較多資金,修建與維護沼氣池、蔬菜大棚等的成本較高,相比之下農戶愿意增加的額外投入水平顯然較低,這也說明收益與成本間的懸殊可能將是農戶進行生態(tài)農業(yè)投入時不可避免的一道壁壘。

3. 農戶偏好與額外投入的一致性水平。運用 SPSS17. 0 軟件對農戶生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平進行相關性檢驗,結果表明,農戶的偏好與額外投入水平在 1% 的水平上顯著正相關,相關系數為 0. 204,這說明生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平具有部分一致性。進一步地,本文將農戶自述偏好等級為 3 及以上的樣本定義為對生態(tài)農業(yè)模式具有高偏好的農戶,將額外投入水平落在300 ~ 500 元、500 ~ 1000 元、1000 元及以上這 3 個區(qū)間內的樣本定義為具有生態(tài)農業(yè)模式高投入的農戶,同時具備高偏好與高投入特征的農戶則說明其偏好與額外投入水平具有一致性。據此,在 358 個受訪農戶中,有 214 戶農戶對生態(tài)農業(yè)模式具有高偏好,比例為 59. 8% ,在這些具有生態(tài)農業(yè)模式高偏好的農戶中,有 126 戶農戶具有對生態(tài)農業(yè)模式的高投入,占比為 58. 9% ,并將這些農戶定義為偏好與額外投入水平具有一致性的農戶樣本,占總體的 35. 20% 。

五、主要結論

( 一) 主要結論

本文基于重慶市 358 戶農戶的調查數據,以豬—沼—菜/果模式為例,研究農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好與額外投入水平,運用有序 Probit 模型與 Tobit 模型的計量方法分析農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好與生態(tài)農業(yè)額外投入水平的影響因素,并且利用二元 Logistic 模型分析了影響農戶生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入一致性的主要因素。主要結論如下:

第一,目前農戶對生態(tài)農業(yè)模式的偏好程度普遍不高,只有 31. 2% 的農戶表示出對生態(tài)農業(yè)模式的較強偏好,40. 2% 的農戶則表示較明顯的排斥態(tài)度,還有 28. 5% 的農戶對生態(tài)農業(yè)模式的態(tài)度曖昧。而影響農戶對生態(tài)農業(yè)模式偏好的具體因素包括: 對生態(tài)農業(yè)模式的操作熟悉度、對生態(tài)農業(yè)模式的收益預期、其他農戶的示范作用、是否獲得生態(tài)補貼、戶主年齡以及家庭總收入。

第二,農戶對生態(tài)農業(yè)模式的額外投入水平大多數在每畝每年 500 元以下,只有約 25% 的農戶愿意對生態(tài)農業(yè)支付每畝每年 500 元以上的額外投入,其中僅 6. 7% 的農戶愿意額外投入為 1000 元以上。農戶的生態(tài)農業(yè)額外投入水平的主要影響因素包括生態(tài)農業(yè)功能感知、生態(tài)農業(yè)模式熟悉度、生態(tài)農業(yè)模式收益預期、是否獲得生態(tài)補貼以及戶主年齡與受教育程度。

第三,農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平一致性的影響因素包括: 生態(tài)農業(yè)模式功能認知、生態(tài)農業(yè)模式熟悉度、鄰里示范和戶主年齡 4 個變量,其中生態(tài)農業(yè)模式功能認知和熟悉度對農戶的生態(tài)農業(yè)模式偏好與額外投入水平的一致性有顯著正向影響,而鄰里示范和戶主年齡則有顯著的負向影響。——論文作者:黃煒虹 齊振宏 鄔蘭婭 胡 劍

參 考 文 獻

1. Adebayo. SA,Oladele. OI,Vegetable farmers' attitude towards organic agriculture practices in South Western Nigeria,Journal of Food Agrichulture & Environment,2013( 2) : 548 ~ 552

2. Aimee Shreck,Christy Getz,Gail Feenstra. Social sustainability,farm labor,and organic agriculture: Findings from an exploratory analysis,Agriculture and Human Values,2006,23: 439 ~ 449

3. J. R. DeShazo,Trudy Ann Cameron,Manrique Saenz. The Effect of Consumers’Real-World Choice Sets on Inferences from Stated Preference Surveys,Environmental and Resource Economics Vol 42,2009( 3) : 19 ~ 343

4. Rezvanfar,Ahmad; Eraktan,Gulcan; Olhan,E,Determine of factors associated with the adoption of organic agriculture among small farmers in Iran,African Journal of Agriculture Research,2011. Vol( 6) ,13

5. 西奧多·W. 舒爾茨 . 改造傳統(tǒng)農業(yè) . 商務印書館,2006

6. A. 恰亞諾夫 . 農民經濟組織 . 中央編譯出版社,1996

7. 宣亞南,歐名豪,曲福田 . 循環(huán)型農業(yè)的含義、經濟學解讀及其政策含義 . 中國人口·資源與環(huán)境,2005( 15) : 27 ~ 31

8. 李金才,張士功,邱建軍,任天志 . 我國生態(tài)農業(yè)模式分類研究 . 中國生態(tài)農業(yè)學報,2008( 5) : 1275 ~ 1278

9. 張燦強,沈貴銀 . 體系表征、多維困境與生態(tài)友好型農業(yè)的可能走向 . 改革,2015( 5) : 111 ~ 117

10. 張利國 . 農戶從事環(huán)境友好型農業(yè)生產行為研究———基于江西省 278 份農戶問卷調查的實證分析 . 農業(yè)技術經濟,2011 ( 6) : 114 ~ 120

11. 韓 峰,溫亞利 . 消落帶生態(tài)循環(huán)農業(yè)生產意愿: 由三峽庫區(qū)透視 . 改革,2014( 6) : 122 ~ 129

SCISSCIAHCI