發布時間:2021-04-01所屬分類:農業論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:病原生物是指大自然中能給人類、動物和植物造成危害的一類生物。水產養殖專業學生需要掌握水產養殖過程中常見的病原生物以及其基本的防控方法。而病原生物種類多、分布廣、易混淆,需要學生總結整理的知識點比較多。因此,病原生物學教學如果一味按照

摘要:病原生物是指大自然中能給人類、動物和植物造成危害的一類生物。水產養殖專業學生需要掌握水產養殖過程中常見的病原生物以及其基本的防控方法。而病原生物種類多、分布廣、易混淆,需要學生總結整理的知識點比較多。因此,病原生物學教學如果一味按照傳統的灌輸式教學模式,學生的積極性將受到嚴重影響,很難達到預期教學效果。文章在總結分析水產養殖專業病原生物學實際教學過程中遇到的問題后,提出了個人對病原生物學教學方法的改革和思考,以期為水產養殖或者其他專業開展病原生物學的教學提供一定的參考。

關鍵詞:病原生物學;水產養殖專業;教學教改

病原生物是指自然界中能夠給人類、動物和植物造成危害的生物。這類生物數量分布廣泛,在空氣、土壤、水、植物,以及人類或者動物的體表、消化道、呼吸道等都發現它們的身影。不同病原微生物其生存環境、存在數量、流行季節、寄生宿主都存在較大差異。病原生物主要包括:細菌、病毒、真菌以及寄生蟲,均可以引起感染性疾病,是導致疾病的生物性因素。病原生物學是研究病原的形態、結構、生命活動規律、致病機制以及與周圍環境之間的相互作用關系的一門綜合交叉學科[1]。病原生物學與基礎醫學、感染病學、基礎免疫學等學科都有緊密的聯系。病原生物學課程是水產養殖專業重要的基礎專業課之一,與水產養殖和水產動物疾病間有密切關系;學生通過學習該門課程,掌握病原生物的基礎理論和基本知識,對于他們日后參與水產養殖中的病害防控實際生產具有重要的意義。本文結合水產養殖現狀背景以及筆者在實際教學過程中發現的問題,通過對教學內容、方法、師生互動、考核方法等方面進行改進,探討水產養殖專業病原生物學教學的改革思路,以期提高病原生物學的教學質量及學生的學習積極性,培養學生交流與合作興趣,提高學生綜合分析與解決問題的能力,也為水產養殖或者其他專業開展病原生物學的教學提供一定的理論參考。

一、病原生物學教學概述

(一)病原生物學課程的基本內容

病原生物學課程是水產養殖專業重要的專業基礎課之一,主要介紹各種微生物的形態、結構、生理、分類、與外界環境條件相互作用、微生物的遺傳變異、傳染與免疫等基礎理論和基本知識。學生通過對該門課程的學習,將會對病原生物學的基礎知識、微生物與水產養殖的關系有深入的了解。病原生物學是一門實踐性較強的課程,必須優化其教學的各個環節,使學生對該課程具有更好的理解能力;并通過課堂反轉和互動,加強學生對書本知識的掌握。

(二)病原生物的教學任務與目標

近年來,隨著人們生活水平不斷提高,對優質、安全的蛋白來源要求也越來越高,而水產品具有味道鮮美、營養豐富、安全健康等特點,已經成為人們日常生活不可或缺的蛋白質食物來源。隨著人們對水產品的需求量不斷增加,水產養殖規模和密度也不斷增加,加之養殖環境的不斷惡化導致多種疾病的頻繁爆發,嚴重威脅水產養殖產業的健康發展[2-4]。通過學習病原生物學課程,讓學生能系統地掌握病原生物學中的各種基本概念和重要理論知識,了解水產業生產中重要病原體的生物學基本特性與診斷技術,為后續專業課程的學習打下良好基礎,并可以應用病原生物學知識解決實際生產中水產動物疾病的診斷和防控問題,為掌握預防、控制和消滅水產動物疾病的基本方法,從而保障水產養殖產業的健康發展[5-6]。

二、病原生物學教學內容的重排

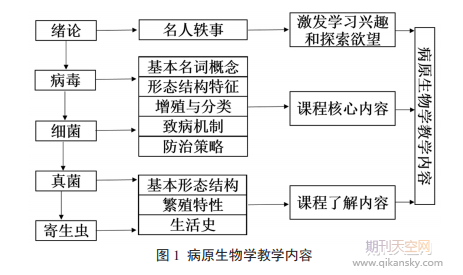

在實際教學過程中,如果采用教材編排的方式進行教學,一方面顯得相對死板,不能很好誘導學生積極性,另外一方面,由于病原生物學內容繁多,實際教學中容易出現課程內容安排與教學時間之間的現實矛盾,如何在日常教學中把握好課程關鍵點很重要,注重教學內容安排的合理性,突出學生參與度直接關系教學預期效果。因此,在病原生物學實際教學過程中,筆者對課程內容做了一下調整(圖1):

相關知識推薦:水產技術論文投稿哪個sci期刊

1.在緒論部分,首先交代了醫學病原生物學的發展歷程,以不同時期奠基人對科學探索的故事去引導學生對科學知識的思考和探索。筆者在實際教學過程中,向學生重點介紹了荷蘭人安東尼·列文虎克如何從一名商販成為病原生物學的開拓者;講解了巴斯德為什么被稱贊為“19世紀最有成就的科學家之一”,交代了“科赫法則”提出者科赫的突出貢獻等,通過他們的精彩科學人生故事去啟發學生,同時結合水產養殖過程中多種病害對水產養殖產業的危害,讓學生知曉學習病原生物學的重要性。

2.在講解各類病原之前,先對魚類的免疫系統、免疫器官、免疫細胞以及免疫應答過程進行概述,讓學生對魚類的免疫特征有一個基本認識,對后續理解各類病原的感染途徑和致病機制等相關內容有更清晰的理解。

3.關于課程核心部分,按照從簡單到復雜原則,首先解釋病毒的大小、形態、結構、對稱性、化學組成、病毒增殖基本過程以及其分類是關鍵點,病毒的感染傳播方式和致病機制也是重點掌握內容,而病毒常見檢測和防治方法是重點了解的內容,同時列舉幾種常見病毒,加深學生對病毒基礎知識的理解。其次是解釋細菌相關知識,重點掌握細菌的基本形態、基本結構、生長繁殖規律以及革蘭氏陽性和陰性菌細胞壁比較,熟悉細菌的分類標準、耐藥機制、致病機制、細菌感染檢測方法和防治方法以及影響細菌感染的影響因素,了解滅菌與消毒的基本概念、細菌變異機制,知曉一些常見的致病菌。然后是真菌和寄生蟲部分,這兩部分的內容對于水產養殖專業屬于了解范疇,這兩部分需要強調的地方包括:真菌的生物學特性及繁殖方式,寄生蟲基本結構和生活史。

4.除了教材要求內容外,可以適當穿插當代比較前沿的相關科學熱點。比如,筆者在介紹病毒相關知識時對埃博拉病毒進行了一個學術專題報告,對其基本結構,傳播方式以及致病機制進行了簡單梳理,讓學生結合所學知識對病毒基本知識有一個更深的理解。在講到細菌章節時,結合當時比較熱點的腸道微生物,對魚類腸道微生物群落結構及平衡調控機制進行了專題報告。通過專題報告的形式,一方面啟發學生對病原生物學書本知識有一個更形象化的理解,另外一方面可以引領學生對當代相關科學研究的認識和思考,激發學生對未來科學研究的熱情。

三、病原生物學課堂形式多樣化

病原生物學是一門專業性比較強的課程,不能一味按照灌輸式教學,因此筆者在實際教學過程中對課程授課形式進行了一些探索(圖2)。

1.課程內容的開幕與預告模式,筆者在上課前會播放一段約5分鐘關于即將講解內容的視頻,發現學生會很認真觀看,并且顯著提高學生學習的積極性,在正式授課內容時學生的專注度和回答問題的積極性明顯好轉。通過視頻內容,讓學生對上課內容記憶更加深刻,更形象化。在授課結束后,會對下一章內容進行視頻預告,讓學生知道下一節課的內容,促使他們做好提前預習工作。

2.課間放松模式,筆者在課間播放一些相對舒緩的輕音樂或者勵志演講,一方面讓學生在緊張課堂學習后有放松的時間,另外一方面也可以防止學生中間睡覺而影響下一節課的進入狀態。

3.課程PPT與板書結合方式,現在課程教學越來越多依賴PPT教學,離板書越來越遠,筆者認為,將PPT教學與板書教學相結合能將教學效果顯著拔高。PPT中的內容盡量形象化,少一些文字,多一些圖片或者動畫,同時對每一堂課的核心內容進行一定的板書,其次對某些比較難以理解的部分可以通過板書的形式進行講解。

4.課堂反轉模式,病原生物性內容比較多,其中很大一部分是了解內容,如果老師一味從頭講到尾,學生很難有參與感。因此,筆者將班上所有學生進行編組,讓每組選擇一個主題,組員之間合作完成一個專題報告,班上其他學生對每組報告進行評分,筆者將這部分的成績作為平時成績的一部分,通過這樣的方式,學生能夠很好參與進來,學會團隊合作去完成專題報告(表1)。

四、“命運共同體”模式保障病原生物學教學

大學教學面臨一個比較嚴峻的挑戰是學生到位情況,由于大學盛行“60分萬歲”口號,導致部分學生對上課積極性不夠,覺得只要期末考試能過線就好,這些不好風氣嚴重影響教學效果。為了很好解決這個問題,筆者采用了“命運共同體”模式,筆者在第一次上課前已經對班上所有學生進行編組,同時指定一個組長,每組成員在教室的位置是固定的,上課時不用每一個點名,只需要觀察每組成員有沒有曠課的,只要有一個沒有按時到達,全組同學扣除5分平時成績分,組長由于組織不力扣8分。筆者發現,通過這種模式后,學生到位情況明顯好轉。同時,筆者也設置獎勵措施,每次課堂設置有提問環節,組員回答問題全組加5分,組長回答問題組員加4分,組長加5分。筆者發現,在“命運共同體”模式下,大大提高了學生提問及回答問題的積極性,同時增加了學生的團隊意識和集體榮譽感,顯著增強了課程的活躍度,對課程的預期教學效果有保障作用。

五、理論與實踐相結合

病原生物學是一門理論與實踐結合十分緊密的課程,如果只有理論課,沒有實際動手操作會讓學生感覺稍顯枯燥,容易忘記知識點。因此適當的實驗課是學生對課堂所學知識的重現,也是對學生動手操作能力、問題分析解決能力的重要培養方法。因此,筆者在病原生物學課程上設置了3次實驗課:首先是病毒的檢測方法,包括病毒檢測引物設計,PCR設置程序,判定方法,通過病毒檢測方法的學習,讓學生知道不同病毒檢測方法的差異,幫助學生融會貫通所學知識技能,全面掌握技能應用性;其次是細菌分離培養,主要包括如何判斷魚體是否感染細菌,如何在病灶上分離接種,培養基配制及細菌培養技術,通過細菌分離培養,讓學生知道什么是無菌操作,細菌的生長特性等知識;最后是細菌的種類鑒定,包括PCR鑒定測序,革蘭氏染色以及生理生化驗證,通過細菌種類鑒定實驗,讓學生掌握對未知病原菌的分離鑒定,對課本中細菌相關知識有更深認識。通過上述3個基本實驗,結合課程人才培養目標,水產養殖行業對新型專業人才的需求,并圍繞學生“有興趣、記得住、記得牢、有的用”等幾個方面完成病原學實驗課的培養目標,通過理論基礎課和基本實驗等兩個部分有機結合設計水產病原生物學教學工作。

水產養殖專業是一個與生產實踐相結合密切的專業,培養的學生應當能解決實際生產中出現的基本問題。水產學生應該做到學以致用,將以解決生產實際問題為目標。因此,筆者在病原生物學教學工程中,設置了一次課外學習過程,帶領學生參觀學校養殖基地,讓學生在課堂外知道什么是水產養殖,水產養殖的基本條件,水產養殖的技術需求,水產養殖存在的問題。通過課外學習,讓學生明確自己的學習目標,幫助學生樹立理論與生產實踐相結合的意識,從而明確未來的學習方向和了解未來的就業任務。以期培養有目標,有理想,有真才實干的專業性水產健康養殖的保障隊伍。

六、考核方式的優化

考核方式的選擇對于學生和老師來說都是很重要的事,應該給于高度的重視。目前大部分課程的考核方式都是期末考試和平時成績的總和,一般比例為卷面成績:平時成績=7:3。但是,就期末考核而言,很大一部分還是最后兩天死記硬背,只是簡單的應付考試,考試一過,課程所學知識便忘到九霄云外。因此,應當將學生期末死記硬背知識點,不注重日常學習,對實驗課程不重視,目標盲目的惡習進行修正。筆者結合病原生物學的課程特點,對其考核方式進行了優化,考核方式仍然是平時成績+期末成績,但是平時成績包括:平時各組課堂出勤,課堂提問環境的表現,各組主題匯報以及課外學習的積極性情況進行綜合打分,期末考核取消知識點的死記硬背,改成專業課程論文以及課程心得體會,因此課程期末考核包括:課程論文+實驗考核。通過課程考核方式改變,一方面讓學生更注意平時上課環節,而不是全靠期末前的臨陣磨槍,注重與老師之間的互動,另外一方面讓學生提前了解科學論文的書寫模式,更注重學生如何利用所學知識去組裝一篇完整的課程論文,讓學生回饋學習病原生物學后的心得體會,以便為下次課程改革做新的積累,同時讓學生學會思考總結。筆者認為,這種新的考核方式相比傳統的考核方式更適合于新時代的病原生物學的教學工作。

七、結束語

病原生物學是水產養殖專業的重要課程之一,對學生掌握及了解水產動物醫學知識有著重要的意義[7]。病原生物學教學可以為水產健康養殖產業培養專業的水產創新型人才打下夯實的基礎。因此,不斷深化改革創新教學內容,優化課程教學形式,加強課程教學模式的改革創新,以培養高素質應用型專業人才為目標,促進我國水產業的健康發展[8-9]。——論文作者:秦真東

SCISSCIAHCI