發布時間:2022-04-16所屬分類:建筑師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要: 國內外特別是我國近幾年來地基處理的發展過程中,體現出將各種地基處理技術進行交叉、綜合應用,形成了有特色的復合加固技術。本文對我國正在進行修訂和編制的地基處理方面相關規范進行介紹,并對我國地基處理具有特色和代表性的發展進行回顧和總結。 關鍵詞: 地

摘要: 國內外特別是我國近幾年來地基處理的發展過程中,體現出將各種地基處理技術進行交叉、綜合應用,形成了有特色的復合加固技術。本文對我國正在進行修訂和編制的地基處理方面相關規范進行介紹,并對我國地基處理具有特色和代表性的發展進行回顧和總結。

關鍵詞: 地基處理; 復合加固技術; 柱狀加固體; 復合地基

1 我國地基處理方法現狀

1. 1 地基處理技術的發展特點

目前,我國地基處理技術的發展是巖土工程界最為活躍的領域之一,體現出了“百花齊放、百家爭鳴” 的局面。近幾年來地基處理發展的一個典型趨勢就是在既有的地基處理方法基礎上,不斷發展新的地基處理方法,特別是將多種地基處理方法進行綜合使用,形成了極富特色的復合加固技術。這些復合加固技術發展特點主要體現在如下五個方面:

( 1) 由單一加固技術向復合加固技術發展;

( 2) 復合地基的加固體由單一材料向復合加固體發展;

( 3) 復合地基加固技術與非復合地基加固技術的結合;

( 4) 靜力加固與動力加固技術的結合;

( 5) 機械加固與非機械加固的結合。

其中一些復合加固方法已得到較為廣泛的應用,例如真空-堆載聯合預壓技術等,并已取得了較為成熟的經驗,建議了可靠的設計、施工、監測與檢測方法,并被納入本次修訂的 JGJ 79—2011《建筑地基處理技術規范》中。但也有一些方法未經過足夠的工程實踐檢驗,尚在不斷的驗證與發展中,其機理有待進一步研究,設計、施工、檢測與檢驗等尚需規范化和標準化。

1. 2 地基處理方法

根據最新修訂的 JGJ 79—2011《建筑地基處理技術規范》,我國建筑地基處理根據其加固機理、施工方法等劃分的主要方法見表 1。鑒于設計理論、施工方法、檢驗方法已經積累了較為成熟的經驗,本次修訂增加了“真空-堆載聯合預壓”、“多樁型復合地基”及 “微型樁”,取消了石灰樁法。

如前所述,在上述方法基礎之上,還形成了為數眾多的復合加固方法及在傳統方法基礎之上發展的新方法。以真空預壓和復合地基為例( 如表 2 所示) ,其中基于真空預壓發展了較多的復合加固方法,對真空預壓技術進行了顯著的發展和提升,并在鐵路與公路軟基加固、吹填土的大面積加固中進行了應用。對復合地基來說,其發展主要體現在加固體形式的發展和不同加固體的聯合使用,同時,非復合地基加固手段和復合地基加固的聯合使用也是復合地基發展中一個有特色的方向,例如復合地基與塑料排水板的聯合使用。

當然,其中一些新技術的加固機理還沒有深入研究,工程上還尚未積累足夠的經驗,特別是長期的工程觀測,因此,在應用時應根據加固目的、使用要求、工程地質條件等慎重選用。

1. 3 復合地基加固體發展

在土質較為軟弱的地區,復合地基處理越來越成為地基處理的主要形式,廣泛用于房屋建筑、鐵路與公路、碼頭與堆場、油罐等的地基處理。在軟土地區路堤柱體式加固方法中常用的豎向加固體有碎石樁、擠密砂樁、石灰樁、深層攪拌樁、旋噴樁、混凝土樁、預制樁、PCC 樁、大直徑薄壁筒樁、Y 型灌注樁及其他復合加固體。根據上述柱體式加固方法中豎向加固體樁體材料、有無黏結強度、抗拉壓強度差異可分為: 散體類柔性加固體、有一定黏結強度的半剛性加固體、無筋剛性加固體、鋼筋混凝土加固體、復合加固體等。

不同加固材料加固體強度特性各異,其破壞模式也不同。散體類柔性加固體無黏結強度、無抗拉與抗彎能力,有一定抗壓和抗剪能力; 具有一定黏結強度的半剛性加固體幾乎無抗拉能力和抗彎能力,有一定抗壓、抗剪能力; 無筋剛性加固體有較高黏結強度、較高抗壓和抗剪能力,較低的抗拉能力和很低的抗彎能力; 鋼筋混凝土剛性加固體則有較高黏結強度,加有配筋,具有較高的抗拉、抗彎、抗壓和抗剪能力。復合地基加固體的類型豐富多樣,其發展呈現如下特點:

( 1) 同一加固體由不同材料、不同工藝完成,形成具有多功能的加固體;

( 2) 同一場地采用不同的加固體形成多元復合地基;

( 3) 剛性樁( 素混凝土樁、鋼筋混凝土樁) 被越來越多地應用于地基處理。

根據加固體的材料、施工工藝、成樁后加固體強度特征、壓縮性等,可分為四類,如表 3 所示[1]。

當然,一些工程中應用的柱狀復合加固體存在著承載力離散大、成樁后質量檢測困難、成樁工藝沒有標準化、設計缺乏規范方法、加固體直徑過大等問題。因此,尚需積累經驗、充分驗證,解決設計、施工、檢測的標準化后方可慎重推廣應用。

在地基處理技術取得突出進展的同時,不可否認,目前對地基處理技術的研究是落后于工程實踐的,特別是對一些地基處理新方法,其加固機理、設計方法、施工方法、檢測原理和方法的研究還不夠深入。因此,開展對我國現有地基處理技術的系統總結,及時總結我國地基處理技術的經驗、引領地基處理技術的發展方向,對于我國地基處理向高水平的發展至關重要。

1. 4 我國地基處理方法與國外地基處理方法對比

文獻[2]針對 “地基處理、路堤快速填筑及工作平臺的巖土工程解決方案”中就: ①在不穩定地基上路堤的建設; ②既有道路和路堤的拓寬與擴展; ③路基加固施工平臺的地基加固,三個方面的巖土工程問題列出了 44 種與高速公路建設的巖土工程問題相關的巖土工程技術與方法,并進行系統地歸納、總結,見表 4。由表 4 可看出,針對美國高速公路相關技術中涉及地基處理所列出的方法,大部分與我國目前采用的方法相同或相似。

2 我國地基處理相關規范修訂情況

近四年來,我國啟動了建筑地基基礎方面的多本規范的修訂與編制,其中與地基處理相關的規范、規程包括國家標準 GBJ 50007—2002《建筑地基基礎設計規范》、JGJ 79—2002《建筑地基處理技術規范》、JGJ 123—2000《既有建筑地基基礎加固規范》等的修訂,和《復合地基技術規范》、JGJ/ /T 210—2010《剛柔形狀復合地基技術規范》等的編制。這些規范、規程的編制也集中反映了我國近十年來在地基處理領域取得的理論進展和積累的工程經驗。

2. 1 GB 50007—2011《建筑地基基礎設計規范》修訂[3]

作為建筑地基基礎領域的綜合性國家標準,本次修訂的一個重要內容就是增加了復合地基變形的一個原則性計算方法,采用加固區復合模量,按照分層總和法計算復合地基沉降( 見規范[3]7. 2. 10 條) 。由于采用復合地基的建筑物沉降觀測資料較少,沿用了天然地基的沉降計算經驗系數。

一些針對不同剛度、強度柱狀加固體復合地基的樁間土及樁端以下土的分層沉降的觀測結果指出,當樁端仍處于軟弱土層時,或長度達 30m 的剛性樁復合地基,樁端處可產生顯著的刺入量,樁頂一定深度范圍內則因褥墊層的設置而導致樁身上部一定深度范圍內的土層受到壓縮。除此之外,樁身相當長度范圍內樁間土幾乎不受到壓縮,說明樁長范圍內( 即加固區) 復合土層的壓縮量主要發生在樁端以上和樁頂以下一定厚度的土層。

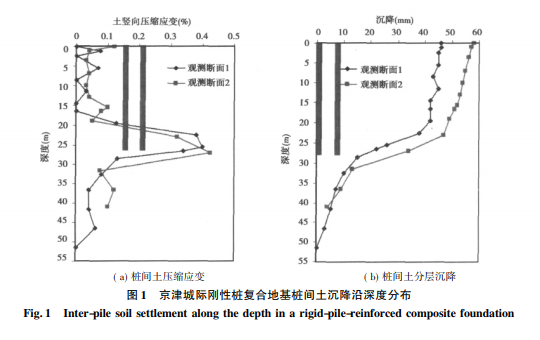

京津城際高速鐵路剛性樁復合地基觀測了樁間土及樁端以下土的分層沉降觀測斷面圖[4],其中加固體采用素混凝土樁,在擋土墻下筏板下的素混凝土樁按 1. 4m × 1. 4m 布置,路堤內部填土的筏板基礎下則按1. 5m × 1. 5m 布置,有效樁長 28m,樁徑 500mm。

實測的兩個斷面的樁間土及樁端以下土層的沉降沿深度的分布見圖 1( b) ,據此計算的樁間土壓縮應變見圖 1( a) 。可以看出,樁間土的主要壓縮發生在加固體樁端以上的 1 /6 ~ 1 /4 高度范圍內,而不是沿樁身全長分布。

荊志東等針對京津城際高速鐵路采用的樁板式復合地基支承形式進行了離心機試驗研究,并與無板的常規復合地基進行了對比試驗。由于兩種工況均在樁頂鋪設 50cm 厚的砂墊層,在離心試驗后觀察發現,兩種情況下均出現了樁端刺入砂墊層現象。未加混凝土板的路基模型,發現在樁頂處有樁刺穿墊層甚 至刺入路基的現象,樁土相對位移較大,刺入墊層的平均深度大于 50cm 墊層厚度。而有混凝土板時樁頂的刺入量僅限于混凝土板下部的墊層厚度 50cm。因此,在進行沉降計算時,如樁頂褥墊層厚度較大,樁頂、樁端分別產生的向上和向下刺入量不能忽略。因此,GB 50007—2011《建筑地基基礎設計規范》的 7. 2. 10 條提供的計算方法實質上是考慮加固區綜合壓縮的一種經驗方法,不能理解為樁身全長范圍內土層均發生壓縮,以及加固區復合土層的分層壓縮量沿深度逐漸減小( 附加應力沿深度減小) 。

2. 2 JGJ 79—2002《建筑地基處理技術規范》修訂

2. 2. 1 主要修訂內容簡介

本次修訂首先是將地基處理技術按處理機理重新進行了分類,如表 1 所示。本次修訂的主要內容如下:

( 1) 增加處理后的地基應滿足建筑物承載力、變形和穩定性要求的規定;

( 2) 增加采用多種地基處理方法綜合使用的地基處理工程驗收檢驗的綜合安全系數的檢驗要求;

( 3) 增加地基處理采用的材料,應根據場地環境類別符合有關標準對耐久性設計的要求;

( 4) 增加處理后的地基整體穩定分析方法;

( 5) 增加加筋墊層下臥層驗算設計方法的說明;

( 6) 增加真空和堆載聯合預壓處理的設計、施工要求;

( 7) 增加高夯擊能的設計參數;

( 8) 增加復合地基承載力考慮基礎深度修正的有黏結強度增強體樁身強度驗算方法;

( 9) 增加建筑工程采用水泥土攪拌樁復合地基處理的施工設備能力的要求;

( 10) 增加多樁形復合地基設計施工要求;

( 11) 增加注漿加固內容;

( 12) 增加微型樁加固內容;

( 13) 增加檢驗與監測內容;

( 14) 增加復合地基增強體單樁載荷試驗要點;

( 15) 增加處理地基承載力載荷試驗要點;

( 16) 調整復合地基承載力和變形計算表達式;

( 17) 調整復合地基變形計算經驗系數;

( 18) 調整復合地基承載力試驗要點。

可以看出,復合地基作為地基處理的一個應用廣泛的技術,在該規范中占了較多篇幅,本次修訂、增加的內容也最多,體現出了其在地基處理技術領域中的重要性。另外,本次修訂內容也體現了多種地基處理技術聯合使用的特點,例如上述修正內容( 2) 、( 6) 、 ( 10) 均是與多種地基處理技術聯合使用相關的條文。

2. 2. 2 復合地基穩定分析方法

本次修訂一個最重要的內容之一就是增加了復合地基穩定計算方法。路堤的整體穩定問題是在軟土地區進行路堤快速填筑施工的關鍵問題。為此,越來越多地采用在軟土地基中設置柱狀加固體形成復合地基支承路堤的方法。當采用散體類樁體時可能不會滿足路堤的穩定性要求或工后沉降的要求時,常采用剛性樁加固軟土地基。

JTS 147-1—2010《港口工程地基規范》指出[6],對有樁的土坡和地基,穩定性驗算時不宜計入樁的抗滑作用。TB 10001—2005《鐵路路基設計規范》[7]則沒有對路堤穩定提出規定。

在實際工程中,即使采用各種樁體加固軟土地基,復合地基穩定破壞事故也時有發生。臺華高速公路采用干振碎石樁進行軟土地基處理[8],在路堤填筑過程中發生了地基失穩滑移,后來提出剛性樁地基處理加固方案,經數值分析及現場剛性樁試驗段測試結果表明剛性樁方案可以滿足路堤填筑要求。浙江沿海地區某高速公路[9],軟基路段約占總長的三分之一,在路基填筑過程中,粒料樁處理路段出現了路基滑移和沉降偏大的現象。某線鐵路軟土路堤[10]采用水泥攪拌樁進行加固處理,在施工過程中當路堤填高至5. 2m時突然發生失穩滑塌。廣珠高速公路某軟土路段采用管樁復合地基處理,樁頂墊層中鋪設兩層土工格柵。當填土高度達到 7m 時,路基滑塌,管樁隨路基滑動而傾覆,表現出剛度較軟土大很多的管樁與軟土難以協調變形,樁間土先發生滑動,帶動管樁傾覆。除此之外,還有很多未予以報道的復合地基上路堤失穩的案例。

復合地基穩定性的計算方法存在不合理性而可能會過高估計復合地基的穩定性[11-13],因此如何合理地評估復合地基的整體穩定性是一個亟需解決的工程問題。

關于復合地基的穩定性問題國內外學者進行了不少研究,也得出了一些有益的研究成果。J. Han 等[11-12]和 M. P. Navin 等[13]通過深層攪拌樁加固復合地基穩定性數值分析發現對攪拌樁加固復合地基按樁體剪切破壞過高估計了復合地基穩定性。B. B. Broms 也指出了路堤下不同位置的水泥土樁體的可能破壞模式有彎曲破壞和受拉破壞,并不一定發生剪切破壞,如圖 2( a) 所示。M. Miyake 等[14-15]、M. Kitazume 等[16-17]通過離心機試驗研究了路堤填土荷載對用于加固復合地基的水泥攪拌樁的影響。研究發現,用于加固復合地基的水泥攪拌樁的破壞模式有樁體彎曲破壞、樁體傾斜、樁體側移、樁體剪切破壞、樁體受壓破壞以及樁周土體繞流。其中 M. Kitazume 等[16]通過離心機試驗發現了路堤下攪拌樁的彎曲破壞模式,而不是發生剪切破壞,見圖 2( b) 。M. Terashi 等[18]則通過離心機試驗發現樁間土發生了滑動破壞。

鄭剛、劉力等[19-21]采用有限差分數值方法對剛性樁加固軟弱地基上的復合地基穩定性進行了研究。研究結果表明,不論是在單樁還是群樁條件下,不同位置剛性樁對復合地基穩定性的貢獻機理不同,彎曲破壞比剪切破壞更易于發生,甚至樁體有可能發生如圖 3 所示的兩次彎曲破壞,基于鋼筋混凝土樁復合地基支承路堤的離心機試驗也證明了兩次彎曲破壞的可能性,并證明樁體發生彎曲破壞后繼而發生傾覆破壞而引發路堤滑動失穩,如圖 3 所示。

由上述研究可知,路堤下絕大部分位置的加固體均按其抗彎承載力而不是抗剪承載力控制復合地基的穩定性,并提出了按樁體在滑動面上發生彎曲破壞,由彎矩提供復合地基抗滑貢獻對樁體換算為等效抗剪強度,采用極限平衡法進行復合地基穩定分析的方法。

由以上研究成果可以發現,復合地基中各加固體在填土或其他柔性荷載作用下有多種破壞模式,特別是對于抗剪強度較高的剛性樁來說并不一定發生剪切破壞。而目前對采用上述樁體加固復合地基進行整體穩定分析時均采用傳統的復合地基穩定計算方法,即采用極限平衡法并假定圓弧滑動面,沿滑動面上樁體和土體產生剪切破壞。對于散體類樁,由于樁體無抗彎剛度,因此樁體中不產生彎矩,假定發生剪切破壞是合理的,而當采用這種計算方法分析軟土地基上剛性樁復合地基的整體穩定性時會過高估計復合地基的穩定性,是偏于不安全的,而且也是不合理的。

相關知識推薦:土木地基論文發表要求

結合 JGJ 91—2002《建筑地基處理技術規范》關于復合地基穩定計算方法的修訂課題,規范編制組針對目前國內外關于軟土地基中剛性樁的整體穩定性分析方法,建立關于軟土地基上復合地基的典型算例,進行復合地基的穩定分析,并與傳統的復合地基穩定計算方法進行比較,探討不同計算方法的合理性和適用性,并提出軟土地基中剛性樁復合地基的整體穩定性分析建議方法,即基于整體滑動面形成并失穩時,加固體完全發生彎曲破壞,并在 JGJ 79—2002《建筑地基處理技術規范》第 3. 0. 7 條規定,處理后的地基整體穩定分析可采用圓弧滑動法,其穩定安全系數不應小于 1. 30。散體加固材料的抗剪強度指標,可按加固體材料的密實度通過試驗確定; 膠結材料的抗剪強度指標可按樁體斷裂后滑動面材料的摩擦性能確定。在新編制的國家標準《復合地基技術規范》( 已報批,待批準) 條文說明中也指出,“復合地基穩定分析方法宜根據復合地基類型合理選用”,“對剛性樁復合地基,最危險滑動面上的總剪切力可只考慮傳至復合地基樁間土地基面上的荷載,最危險滑動面上的總抗剪切力計算中,可只考慮復合地基加固區樁間土和未加固區天然地基土體對抗力的貢獻”,“穩定分析中沒有考慮由剛性樁承擔的荷載產生的滑動力和剛性樁抵抗滑動的貢獻”,“由于沒有考慮由剛性樁承擔的荷載產生的滑動力的效應可能比剛性樁抵抗滑動的貢獻要大,穩定分析安全系數應適當提髙”。

2. 2. 3 多樁型復合地基

關于多樁型復合地基,本次修訂提出復合地基的承載力與變形計算推薦方法,并提出了如下重要規定:

( 1) 樁型及施工工藝的確定應考慮土層情況、承載力與變形控制要求、經濟性、環境要求等綜合因素;

( 2) 對復合地基承載力貢獻較大或用于控制復合土層變形的長樁,應選擇相對較好的持力層并應穿過軟弱下臥層; 對處理欠固結土的增強體,其長度應穿越欠固結土層; 對消除濕陷性土的增強體,其長度宜穿過濕陷性土層; 對處理液化土的增強體,其長度宜穿過可液化土層;

( 3) 如淺部存有較好持力層的正常固結土,可采用剛性長樁與剛性短樁、剛性長樁與柔性短樁的組合方案;

( 4) 對淺部存在軟土或欠固結土,宜先采用預壓、壓實、夯實、擠密方法或柔性樁復合地基等處理淺層地基,而后采用剛性或柔性長樁進行處理的方案;

( 5) 對濕陷性黃土應根據現行國家標準 GB 50025 《濕陷性黃土地區建筑規范》的規定,選擇壓實、夯實或土樁、灰土樁等處理濕陷性,再采用剛性長樁進行處理的方案;

( 6) 對可液化地基,可采用碎石樁等方法處理液化土層,再采用有黏結強度樁進行處理的方案;

( 7) 對膨脹土地基采用多樁型復合地基方案時,宜采用灰土樁等處理其膨脹性,長樁宜穿越膨脹土層到達大氣影響急劇層以下穩定土層,且不應采用樁身透水性較強的樁。

( 8) 多樁型復合地基的布樁宜采用正方形或三角形間隔布置,剛性樁可僅在基礎范圍內布置,其他增強體樁位布置應滿足液化土地基、濕陷性黃土地基、膨脹土地基對不同性質土處理范圍的要求。

此外,2008 年以來,《復合地基技術規范》、《剛柔性樁復合地基技術規范》[22]、《現澆混凝土大直徑管樁復合地基技術規程》[23]的編制進一步發展和豐富了我國復合地基理論與技術體系。——論文作者:鄭 剛1 龔曉南2 謝永利3 李廣信4

SCISSCIAHCI