發(fā)布時間:2022-02-14所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘 要 利用文獻(xiàn)資料綜合分析法、類比分析法和邏輯推理法,將彈性思維引入礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù),構(gòu)建新時期下生態(tài)保護(hù)修復(fù)概念模型和差異化修復(fù)策略,以期為碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)實現(xiàn)奠定基

摘 要 利用文獻(xiàn)資料綜合分析法、類比分析法和邏輯推理法,將彈性思維引入礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù),構(gòu)建新時期下生態(tài)保護(hù)修復(fù)概念模型和差異化修復(fù)策略,以期為碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。結(jié) 果 表 明:1)彈 性 思 維 的核心即事物皆在變化,要不斷地將新的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)引入到生態(tài)保護(hù)修復(fù)體系中,使礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng),生態(tài)保護(hù)修復(fù)需考慮系統(tǒng)的尺度效應(yīng)、可持續(xù)性、適應(yīng)性循環(huán)和閾值效應(yīng);2)礦區(qū)彈性是多個復(fù)雜系統(tǒng)的集成,需要多方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào),增強(qiáng)礦區(qū)彈性可以更好應(yīng)對環(huán)境、生態(tài)和社會問題;3)新時期強(qiáng)調(diào)生態(tài)系統(tǒng)彈性建設(shè),應(yīng) 從 規(guī)劃層面、技術(shù)層面和管理層面3個維度制定差異化的礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)策略。綜 上,彈性思維為新時期礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)提供新思路,是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的新生態(tài)觀。

關(guān)鍵詞 彈性;生態(tài)保護(hù)修復(fù);可持續(xù)發(fā)展;適應(yīng)性循環(huán);閾值效應(yīng)

人類在滿足自身發(fā)展需求的過程中,由于礦產(chǎn)資源開發(fā)導(dǎo)致的生態(tài)環(huán)境問題已成為困擾人類社會發(fā)展的難題[1]。中國礦產(chǎn)資源豐富,是全球最 大 的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國、消費(fèi)國和貿(mào)易國,在帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時嚴(yán)重制約著資源、環(huán)境、人口和社會的可持續(xù)發(fā)展,中國礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)[2]。礦產(chǎn)資源開發(fā)以破壞環(huán)境為代價,1987—2020年中國煤礦、鐵 礦 及 十 幾 種 金 屬 礦 開 采 共 損 毀 土 地 面 積2.57×106hm2[3],亟需通過生態(tài)保護(hù)修復(fù)對其擾動的“山水林 田 湖 草”生 命 共 同 體 進(jìn) 行 修 復(fù)。2020年《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃(2021—2035年)》印發(fā)實施,同時在第75屆大會上宣布我國二氧化碳排放將在2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰,在2060年實現(xiàn)碳 中 和。在新時期碳達(dá)峰和碳中和的背景下,礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)有助于增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)固碳能力,是提升我國碳匯水平的有效途徑之一。

彈性思維被認(rèn)為是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的理論基礎(chǔ)[4],運(yùn)用彈性思維管理礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng),是扭轉(zhuǎn)礦區(qū)生態(tài)環(huán)境退化的有效途徑。部分學(xué)者已經(jīng)運(yùn)用彈性思維理論 在 礦 區(qū) 生 態(tài) 系 統(tǒng) 彈 性 測 度[5-6]、健康 度 評價[7-8]、制度變 遷[9]和植 被 恢 復(fù)[10]等方面開展了一些研究,如張 紹 良 等[11]基于 恢 復(fù) 力 理 論 探 索 了“土地整治+生態(tài)”新路徑;卞正富[12]認(rèn)為礦區(qū) 土 地 復(fù)墾要考慮生 態(tài) 系 統(tǒng) 穩(wěn) 定 性,即 阻 力、恢 復(fù) 力 及 持 續(xù)力;Joseph等[8]指出要從彈性角度管理礦區(qū)脆弱生態(tài)系統(tǒng),礦區(qū)彈性對于礦區(qū)可持續(xù)生態(tài)系統(tǒng)的建立發(fā)揮重要作用[13-14]。湖南省長沙縣基于彈性思維理論,在土地整治過程中由過去重視單一的土地生產(chǎn)力轉(zhuǎn)為重視 土 地 生 產(chǎn)、生態(tài)和觀賞的綜合功能[15];澳大利亞在土地規(guī)劃過程中,充分考慮社區(qū)在應(yīng)對未知變化時抵抗自然災(zāi)害的能力和所能承受的最大干擾[16]。生態(tài)系統(tǒng)的彈性恢復(fù)力已逐漸被引入到土地規(guī)劃和土地整治中,考慮到生態(tài)環(huán)境的不確定性,應(yīng)注重 提 升 生 態(tài) 系 統(tǒng) 的 多 功 能 性 和 可 持 續(xù) 性。在新時期碳達(dá)峰和碳中和的雙重挑戰(zhàn)下,亟需重構(gòu)礦區(qū)穩(wěn)定可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng),通過提升彈性恢復(fù)力來穩(wěn)定區(qū)域碳匯水平,礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)迎來了新機(jī)遇,也面臨新的挑戰(zhàn)。在此形勢下,礦區(qū)開采和生態(tài)保護(hù)過程要以減排增匯為導(dǎo)向,統(tǒng)籌考慮礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù),推進(jìn)礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)和綜合治理;與此同時還需要理論創(chuàng)新,需要將彈性思維理念融入到礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)中,來深化認(rèn)知礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)本質(zhì),提升礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)適應(yīng)性以更好應(yīng)對不斷變化的生態(tài)環(huán)境。

隨著生態(tài)環(huán)境的日益惡化,生態(tài)保護(hù)修復(fù)成為新時期的主旋律。在新時代背景下,礦產(chǎn)資源開發(fā)要充分認(rèn)識綠水青山就是金山銀山,統(tǒng)籌考慮“山水林田湖草”綜合治理。本研究嘗試將彈性思維基本觀點(diǎn)引入到礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù),審視彈性思維引導(dǎo)下的新時期礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù),闡述彈性思維對礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的啟示,以期為礦區(qū)國土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)提供新的理論基礎(chǔ)和方法論工具。

1 彈性思維基本觀點(diǎn)及其應(yīng)用

彈性(Resilience)最初是被物理學(xué)家用來表示彈簧的特性,自1960年彈性這一概念被引入到生態(tài)學(xué),1973年 Holling等[17]發(fā)表 了 生 態(tài) 彈 性 論 文,闡述了工程彈性和生態(tài)彈性的區(qū)別。工程彈性是指系統(tǒng)受到干擾后返回平衡態(tài)或穩(wěn)定狀態(tài)的能力,強(qiáng)調(diào)恢復(fù)的時間;生態(tài)彈性是指系統(tǒng)在改變結(jié)構(gòu)前所能吸收的干擾量,不僅強(qiáng)調(diào)恢復(fù)的時間還側(cè)重于系統(tǒng)保持在臨界閾值時所能吸收的最大干擾量[18-20]。工程彈性是將系統(tǒng)恢復(fù)到原先平衡態(tài),生態(tài)彈性是將系統(tǒng)恢復(fù)到新的平衡態(tài),生態(tài)彈性更強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的適應(yīng)能力和持 續(xù) 能 力[21]。彈性是一個相對簡單容易理解的概念,為生態(tài)保護(hù)修復(fù)差異化提供了一種新的視角和方式。礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)具有不確定性、復(fù)雜性和不可預(yù)測性,生態(tài)系統(tǒng)彈性建設(shè)可以提升其應(yīng)對變化和承受干擾的能力,彈性思維為礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)提供了一個新思想。彈性是生態(tài)系統(tǒng)的基本屬性之一,尺度效應(yīng)和可持續(xù)性是彈性思維理論倡導(dǎo)的基本觀點(diǎn),適應(yīng)性循環(huán)和閾值效應(yīng)是彈性思維研究的核心主題[11]。因而,彈性思維的基本觀點(diǎn)包括:尺度效應(yīng)、可持續(xù)性、適應(yīng)性循環(huán)和閾值效應(yīng),可以在 礦 區(qū) 生 態(tài) 保 護(hù) 修 復(fù) 中 找 到 實 際 證 據(jù) 和 具 體表現(xiàn)。

1.1 尺度效應(yīng)

生態(tài)系統(tǒng)之所以具有彈性,是因為生態(tài)系統(tǒng)是一個多尺度生態(tài)系統(tǒng),且具有自組織性,當(dāng)擾動或沖擊來臨時,系統(tǒng)通過反饋和調(diào)節(jié)作用使系統(tǒng)保持原有狀態(tài)[11]。尺度效應(yīng)是將生態(tài)系統(tǒng)視為一個時空多尺度的系統(tǒng),認(rèn)為系統(tǒng)間存在一定的內(nèi)部關(guān)聯(lián),最終形成一個相互聯(lián)結(jié)的系統(tǒng)[22]。礦區(qū)不同尺度生態(tài)系統(tǒng)面對同一擾動或者沖擊時,存在不同的恢復(fù)力,而且不同尺度的恢復(fù)力之間存在尺度關(guān)聯(lián)[23-24]。不同尺度間的系統(tǒng)相互作用和相互影響,在這些影響下,礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)不斷地適應(yīng)和調(diào)整,從而維持自身的結(jié)構(gòu)和功能。

礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)涉及多尺度(如空間尺度和生態(tài)組織尺度等),在生態(tài)保護(hù)修復(fù)過程中必須考慮尺度效應(yīng),才能使礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)具有更好的彈性。礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)不能實施“一刀切”,應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)不同尺度間的特征因地施策。例如,礦區(qū)已復(fù)墾的單個排土場間相互作用構(gòu)成了礦區(qū)復(fù)墾生態(tài)系統(tǒng),共同抵抗外界的沖擊和擾動,而礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部各個排土場所能承受的干擾和恢復(fù)力又存在差異。在礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)評價指標(biāo)體系中要考慮尺度效應(yīng),制定具有針對性的生態(tài)保護(hù)修復(fù)對策。尺度效應(yīng)是使礦區(qū)具備彈性的基礎(chǔ),對礦區(qū)抵抗干擾維持系統(tǒng)穩(wěn)定性具有重要意義。

1.2 可持續(xù)性

彈性的基本作用是確保生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性,即更有效的利用資源。眾多學(xué)者將彈性思維認(rèn)為是可持續(xù)發(fā)展的新視角,是面對可持續(xù)發(fā)展的新生態(tài)觀[25-26]。可持續(xù)性的關(guān)鍵在于增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)彈性,經(jīng)多年研究發(fā)現(xiàn)黃土高原多數(shù)礦區(qū)復(fù)墾后的土地在抵御旱災(zāi)和澇災(zāi)等自然災(zāi)害的能力明顯優(yōu)于原地貌,復(fù)墾后的土地生態(tài)系統(tǒng)彈性更好,礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)在一定程度上促進(jìn)了可持續(xù)發(fā)展[27-28]。采礦活動開始前礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)處于近似穩(wěn)定狀態(tài),在采礦劇烈擾動下產(chǎn)生大量損毀土地、退化土地和污染土地,礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程對于提升生態(tài)系統(tǒng)功能、保障生態(tài)安全和應(yīng)對氣候變化起到積極作用。采礦結(jié)束后如果不能及時修復(fù),使其維持現(xiàn)狀處于損毀狀態(tài),將會導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)功能不斷下降,形成不可持續(xù)生態(tài)系統(tǒng)。若依靠受損生態(tài)系統(tǒng)自然修復(fù),經(jīng)過長時間演替生態(tài)系統(tǒng)功能將不斷提升,但和原地貌生態(tài)系統(tǒng)仍有差距,形成低水平可持續(xù)生態(tài)系統(tǒng);通過人工誘導(dǎo)可以使礦區(qū)損毀土地生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)至原地貌或高于原地貌水平,形成可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng);自然恢復(fù)和人工誘導(dǎo)相結(jié)合的礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)模式可以提升礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)功能和彈性,能更好應(yīng)對不斷變化的生態(tài)環(huán)境,形成高水平可持續(xù)生態(tài)系統(tǒng)[27,29]。

彈性在維持系統(tǒng)可持續(xù)性方面起到不可替代的作用,系統(tǒng)彈性越好,其可持續(xù)性越好。礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)需考慮不同區(qū)域和不同尺度生態(tài)系統(tǒng)彈性差異,制定差異化的礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)策略,提高礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)性。可持續(xù)發(fā)展是全人類追求的共同目標(biāo),系統(tǒng)彈性是可持續(xù)發(fā)展的基石,而可持續(xù)性是彈性思維的核心[30-31]。因此,想要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就需要增強(qiáng)系統(tǒng)的彈性,提升系統(tǒng)應(yīng)對外界干擾的能力。

1.3 適應(yīng)性循環(huán)

彈性思維提倡適應(yīng)性,大部分生態(tài)系統(tǒng)都要經(jīng)歷一個重復(fù)的循環(huán)過程,它包括4個階段:快速增長(r)、穩(wěn) 定 守 恒 (K)、釋 放 (Ω)和 重 組 (α)4 個 階段[20,30],這種循 環(huán) 被 稱 為 適 應(yīng) 性 循 環(huán),強(qiáng) 調(diào) 生 態(tài) 系統(tǒng)如何進(jìn)行自我組織以及如何應(yīng)對環(huán)境變化。通常將r階段和 K 階段看成是正向循環(huán),這一階段容易預(yù)測、穩(wěn)定性強(qiáng)且存儲能力強(qiáng),資源和潛能得以緩慢積累,是保障系統(tǒng)的必要條件;將 Ω 和 α階 段 看 成逆向循環(huán),該階段具有不確定性、新穎性和實驗性,是最有可能對系統(tǒng)進(jìn)行毀滅性或創(chuàng)造性的階段,也是系統(tǒng)更新和復(fù)蘇的好時機(jī)。

對于礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)而言,礦產(chǎn)資源開發(fā)的全過程也必將經(jīng)歷r-K-Ω-α階段。例如,復(fù)墾初期 生 態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價值、水源涵養(yǎng)功能和土地生產(chǎn)力較低,但會處于一個快速發(fā)展時期,樹木增長茂盛、糧食增產(chǎn)和畜牧量增加等,礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能、土地生產(chǎn)力等生態(tài)價值不斷提升。隨著時間變化,礦區(qū)內(nèi)生態(tài)價值將逐漸趨向穩(wěn)定,但土地使用者為了追求利益最大化,可能會施肥、殺蟲和增加畜牧數(shù)量等,長此以往導(dǎo)致土地生產(chǎn)力和水源涵養(yǎng)等生態(tài)價值降低,最終造成礦區(qū)彈性降低。復(fù)墾后生態(tài)系統(tǒng)可能會因為一場突如其來的暴雨、大風(fēng)或外來物種入侵而發(fā)生退化,從而進(jìn)入到釋放階段。對退化土地再修復(fù),新的循環(huán)再開始。

1.4 閾值效應(yīng)

系統(tǒng)的發(fā)展是動態(tài)的,隨著時間的變化總會從一個穩(wěn)定狀態(tài)的系統(tǒng)過渡到另一種穩(wěn)定狀態(tài),這是彈性思維的基本觀點(diǎn)即系統(tǒng)是不斷變化的。閾值無處不在,往往被人們所忽視,只有當(dāng)系統(tǒng)跨越閾值發(fā)生明顯變化后才能被察覺[4]。閾值效應(yīng)是彈性最直接的表現(xiàn)形式,當(dāng)系統(tǒng)承受擾動和干擾時,無法維持自身結(jié)構(gòu)和功能而不得不向另一種態(tài)勢轉(zhuǎn)移。

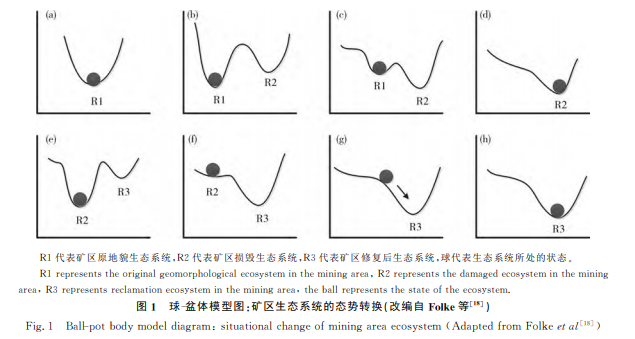

通常用球-盆模型描述系統(tǒng)的動態(tài)變化,球代表 生態(tài)系統(tǒng)的狀態(tài),具有一系列的可能性。在這些可能性中,系統(tǒng)可能在承受干擾和變化時維持自身狀態(tài),也可能跨越盆的邊緣進(jìn)入到另一種狀態(tài),從而產(chǎn)生新的 結(jié) 構(gòu) 和 功 能[27]。借助 球-盆模 型,可 以 更 為形象的描述礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)由于采礦活動和土地復(fù)墾所引發(fā)的礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)變化過程(圖1)[18]。

在開采前,礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)常年積累一直處于R1穩(wěn)定狀態(tài)(圖(a)),采礦初期對礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生一定影響,系統(tǒng)受到干擾但其自身具有適應(yīng)性恢復(fù)力足以承 受 這 些 擾 動(圖(b)),但隨著采礦強(qiáng)度不斷增強(qiáng),系統(tǒng)自身彈性無法承受過多的擾動,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能發(fā)生轉(zhuǎn)變(圖(c)),系統(tǒng)跨越閾值進(jìn)入到新的盆體狀態(tài)(圖(d)),礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)由原地貌穩(wěn)定生態(tài) 系 統(tǒng) R1過渡到礦區(qū)損毀生態(tài)系統(tǒng) R2。礦區(qū)土地復(fù)墾與生態(tài)修復(fù)工程實施前,礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)一直處于 R2土地?fù)p毀的穩(wěn)定狀態(tài)(圖(e)),復(fù)墾初期對系統(tǒng)產(chǎn)生一定影響,但系統(tǒng)自身的適應(yīng)性不足以跨越閾值進(jìn)入到另一種狀態(tài)(圖(f)),但隨著土地復(fù)墾年限增加,系統(tǒng)自身彈性不能承受過多的變化,土地復(fù)墾正效益開始突顯(圖(g)),系統(tǒng) 跨 越 閾 值 由R2損毀狀態(tài)過渡到 R3 修復(fù)后的穩(wěn)定狀態(tài) (圖(h)),新的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能誕生。

閾值效應(yīng)要求礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)應(yīng)將礦區(qū)彈性作為一項重要的評價指標(biāo),尋找出系統(tǒng)從一種狀態(tài)過渡到另一種狀態(tài)的臨界值以及系統(tǒng)所能承受的最大干擾。依照礦區(qū)所處的地理位置,厘清礦區(qū)范圍內(nèi)主要的生態(tài)問題(受損類型、面積和程度)及原因、土地復(fù)墾與生態(tài)重建的總體目標(biāo)和擬采取的修復(fù)措施,這些差異會導(dǎo)致系統(tǒng)由一種狀態(tài)跨越到另一種狀態(tài)臨界點(diǎn)的不同(如擾動面積大的區(qū)域比擾動面積小的區(qū)域更容易跨越閾值到達(dá)另一種狀態(tài))。著重考慮礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)過程中可能面臨的擾動和沖擊,以及它們的干擾強(qiáng)度和閾值效應(yīng)等,對不同區(qū)域、不同資源類型和不同生態(tài)問題制定差異化礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)政策。將礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)看成是一個動態(tài)的生態(tài)系統(tǒng),盡可能擴(kuò)大復(fù)墾后生態(tài)系統(tǒng)的閾值范圍,提高其應(yīng)對干擾和變化的能力,防止修復(fù)后的礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)短期內(nèi)越過閾值,從而造成生態(tài)保護(hù)修復(fù)過程中的經(jīng)濟(jì)損失。

2 彈性思維引導(dǎo)下的新時期礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)

2.1 新時期礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)概念模型

新時期礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)亟需融入彈性思維理念,以適應(yīng)各種生態(tài)修復(fù)實踐動機(jī),通過管理手段將礦產(chǎn)資源開發(fā)引起的生態(tài)環(huán)境問題控制在生態(tài)系統(tǒng)可接受的范圍之內(nèi),防止系統(tǒng)跨越閾值發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的改變。礦區(qū)從勘探設(shè)計、投入生產(chǎn)到資源枯竭,短則幾十年長則上百年,應(yīng)對不斷變化的環(huán)境條件,亟需運(yùn)用彈性思維適應(yīng)這些變化并做相應(yīng)的調(diào)整。礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)是一個動態(tài)的并持續(xù)改進(jìn)的過程,彈性思維的核心即事物皆在變化,要不斷地將新的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)引入到生態(tài)保護(hù)修復(fù)體系中,并根據(jù)生態(tài)系統(tǒng)變化情況修正、改進(jìn)管理政策和實踐措施,使礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。以彈性思維作為礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的橋梁,優(yōu)化礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的具體內(nèi)容,建立新時期彈性思維引導(dǎo)下的礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)概念模型(圖2)。

采用“理論方法-工程技術(shù)-試驗示范-標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程-監(jiān)測監(jiān)管-推廣應(yīng)用”互逆研究范式[27],在礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)中融入彈性思維理念,如多尺度效應(yīng)、可持續(xù)性、適應(yīng)性循環(huán)和閾值效應(yīng)。新時期礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)基本目標(biāo)不追求經(jīng)濟(jì)效益最大化,而是強(qiáng)調(diào)生態(tài)系統(tǒng)福祉和提升碳匯功能,以提升礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)彈性,應(yīng)對氣候變化。在碳中和壓力下,我國礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)不僅要重視損毀、退化和污染土地的修復(fù),更要重視生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力提升和抵御不確定性生態(tài)環(huán)境干擾的能力。礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)已由過去的剛性控制管理逐漸向適應(yīng)性管理過度,更加注重生態(tài)系統(tǒng)權(quán)衡。

2.2 新時期差異化礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)策略

礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)是非常復(fù)雜的“礦-農(nóng)-城”復(fù)合生態(tài)系統(tǒng),礦區(qū)要想實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,必須了解礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)的抗干擾能力,對礦區(qū)系統(tǒng)實施有效管理以提高其彈性回 復(fù) 力。生態(tài)環(huán)境的日益惡化,歸結(jié)為3種驅(qū)動因素:“別無選擇、明知故犯和不明就里”[4]。 “別無選擇”指在礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)過程中,為了滿足人們?nèi)粘I钚枨筮^度開發(fā)礦產(chǎn)資源而導(dǎo)致的環(huán)境破壞;“明知故犯”指礦區(qū)可以有選擇的實行綠色開采,減少化石能源的使用,改用風(fēng)能、太陽能等綠色能源,但企業(yè)為追求經(jīng)濟(jì)效益而忽視了采礦對生態(tài)環(huán)境的影響,有意識的進(jìn)行過度開采;“不明就里” 指人們?yōu)榱俗非罂沙掷m(xù)發(fā)展付出努力,投入大量資源,而結(jié)果卻恰恰相反,沒有尊重自然和順應(yīng)自然,如土地復(fù)墾初期不考慮適宜性優(yōu)先將損毀土地復(fù)墾為耕地。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開礦產(chǎn)資源,面對“別無選擇、明知故犯和不明就里”這3種驅(qū)動環(huán)境惡化的因素,可以通過在采礦前規(guī)避風(fēng)險和減少擾動,將采礦對生態(tài)環(huán)境的影響降到最低;采礦中選用節(jié)能和智能設(shè)備,提高開采作業(yè)效率;開采后對損毀土地進(jìn)行及時有效的復(fù)墾。伴隨我國碳達(dá)峰碳中和的目標(biāo)實現(xiàn),“別無選擇、明知故犯和不明就里”將會成為歷史,我國將會 逐 漸 走 向 低 碳、綠 色 和 高 質(zhì) 量 的 發(fā) 展道路。

作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,我國是世界上最大的發(fā)展中國家,城市化和工業(yè)化尚未結(jié)束,未來一段時間內(nèi)煤炭仍然會是我國基礎(chǔ)能源,煤炭消耗量和生產(chǎn)量將會一直位居世界前列,但未來隨著風(fēng)能、太陽能和核能等清潔能源的發(fā)展,將逐漸替代煤炭資源。采礦活動產(chǎn)生大量的塌陷、污染和損毀土地等生態(tài)環(huán)境破壞問題日益突顯。我國多數(shù)礦區(qū)隸屬于“兩屏三帶”重要生態(tài)功能區(qū),如若沒有及時有效的進(jìn)行修復(fù),對區(qū)域生態(tài)環(huán)境的影響便是“雪上加霜”,嚴(yán)重威脅我國生態(tài)安全。因此,亟需應(yīng)用彈性思維理論,根據(jù)礦區(qū)所處自然環(huán)境特征和土地?fù)p毀類型,構(gòu)建礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)差異化框架模型。

在礦區(qū)資源開發(fā)生產(chǎn)過程中,由于礦區(qū)自然生態(tài)環(huán)境、礦產(chǎn) 資 源 類 型、生產(chǎn)技術(shù)手段和工藝的不同,對礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)破壞的程度也會不同,故而礦區(qū)生態(tài)重建的目標(biāo)存在差異。借助遙感圖像確定礦區(qū)所處位置(如礦區(qū)處于流域上游還是下游、在山上還是山下)和礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)受損與退化的類型(如生物多樣性銳減、土地沙化退化、土壤污染退化、水環(huán)境退化和礦山退化等),通過問題識別與診斷選取適宜的工程技術(shù)措施。根據(jù)生物氣候帶、土資源和水資源等特征將中國大致分為10個區(qū),即:東北山地丘陵區(qū)、內(nèi)蒙古草原區(qū)、黃淮海平原區(qū)、黃土高原區(qū)、長江中下游平原區(qū)、中部山地丘陵區(qū)、東南沿海山地丘陵區(qū)、西 南 山 地 丘 陵 區(qū)、西北干旱區(qū)和青藏高原區(qū)[32]。由于各區(qū)域自然條件本身的差異性,導(dǎo)致生態(tài)保護(hù)修復(fù)過程中的功能定位不同、生態(tài)恢復(fù)目標(biāo)的指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)也各不相同。如黃土高原區(qū)應(yīng)采用生物技術(shù)與工程技術(shù)相結(jié)合的生態(tài)恢復(fù)措施,先引入先鋒植物,促進(jìn)有機(jī)質(zhì)的增長,再引入適生植被[27];內(nèi)蒙古草原區(qū)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注草原 和 草 甸 植 被的恢復(fù),以生物技術(shù)為主、工程技術(shù)為輔,加強(qiáng)研究表土替代物;西北干旱區(qū)應(yīng)重點(diǎn)考慮礫幕層的保護(hù)和替代[33]。

新時期礦 區(qū) 生 態(tài) 保 護(hù) 修 復(fù) 面 臨 新 使 命 和 新 任務(wù),以彈性思維作為橋梁,基于礦區(qū)“地貌重塑、土壤重構(gòu)、植被重建、景觀重現(xiàn)和生物多樣性重組與保護(hù)的”五元共軛理論,不僅考慮礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會效益,還要注重礦區(qū)彈性提升。應(yīng)從規(guī)劃層面、技術(shù)層面和管理層面3個維度制定差異化的礦區(qū)生態(tài) 保 護(hù) 修 復(fù) 策 略(圖3)。規(guī)劃 層 面,依 據(jù)礦區(qū)所處生物氣候帶、土地?fù)p毀程度、土壤類型和修復(fù)目標(biāo)等特征,確定礦區(qū)土地利用方向;礦區(qū)生態(tài)修復(fù)要與原地貌景觀相協(xié)調(diào),通過生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程實施優(yōu)化土地利用結(jié)構(gòu);生態(tài)修復(fù)措施的選擇要考慮經(jīng)濟(jì)可行性,以工程措施為主生物措施為輔,前期人工干預(yù)后期自然恢復(fù),依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)模型,對修復(fù)后的景觀進(jìn) 行 模 擬,對不足之處進(jìn)行完善和調(diào)整。技術(shù)層面,表土有機(jī)質(zhì)和養(yǎng)分含量高的礦區(qū)在開采前需將原地貌的表土單獨(dú)剝離存放并加以養(yǎng)護(hù),在種植植被前在將表土二次倒運(yùn)覆于排土場表面;斜坡巖體性質(zhì)無法支撐其安全穩(wěn)定性或景觀美學(xué)受到影響時,需要進(jìn)行削坡處理,用以增強(qiáng)邊坡穩(wěn)定性。土地平整有助于植物生長和基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè),排土場的整形措施(如構(gòu)筑擋水墻)可以防止水土流失和降低自然災(zāi)害發(fā)生的風(fēng)險;對表土資源稀缺礦區(qū)而言,土壤重構(gòu)技術(shù)是損毀土地恢復(fù)的關(guān)鍵技術(shù);西北干旱礦區(qū),礫幕層起到防風(fēng)固沙作用,在礦區(qū)開采前需將礫幕層單獨(dú)剝離堆放;在土壤較為松散的地區(qū)如黃土高原區(qū)極易發(fā)生水土流失,應(yīng)提前做好地表水的疏導(dǎo)截排;植物選擇上應(yīng)選擇固氮能力強(qiáng)的物種,依據(jù)宜農(nóng)則農(nóng)、宜林則林和宜牧則牧原則,對土地復(fù)墾后的植被植入微生物,起到促進(jìn)植物發(fā)育和生長的作用,同時提升土壤肥力和土壤活性。管理層面,要注重生態(tài)修復(fù)后的監(jiān)測與管護(hù),可以利用無人機(jī)和遙感等對原地貌土地、損毀土地和復(fù)墾土地進(jìn)行長期監(jiān)測,重點(diǎn)關(guān)注損毀土地和植被生長情況,對出現(xiàn)的土地退化、過度放牧和亂砍亂伐等問題進(jìn)行及時有效處理;從社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益角度,對礦產(chǎn)資源開發(fā)產(chǎn)生效益和潛在危害進(jìn)行定量評估。

3 彈性思維對礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的啟示

通常情況下礦區(qū)比鄰農(nóng)區(qū)和城區(qū),形成“礦-農(nóng)-城”復(fù)合區(qū)[34],采礦活動會產(chǎn)生地表塌陷、土壤污染和環(huán)境污染等問題,農(nóng)區(qū)受采礦活動影響,可能導(dǎo)致土地生產(chǎn)力下降、農(nóng)田荒蕪和搬遷等問題;對于城區(qū)而言采礦帶動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、改善就業(yè)和加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程等。從宏觀尺度了解礦產(chǎn)資源開發(fā)現(xiàn)狀、土地?fù)p毀情況和未來開采規(guī)劃等,運(yùn)用彈性思維基本觀點(diǎn)規(guī)劃其未來生態(tài)修復(fù)方向,構(gòu)建可持續(xù)的復(fù)合生 態(tài) 系 統(tǒng);從 中 觀 尺 度 明 晰 礦 產(chǎn) 資 源 開 發(fā) 對 “礦-農(nóng)-城”產(chǎn)生 的 影 響,針對不斷出現(xiàn)的生態(tài)環(huán)境問題,采取適應(yīng)性管理策略;從微觀尺度實施村莊搬遷和修復(fù)損毀、退化和污染的土地,考慮生態(tài)系統(tǒng)的尺度效應(yīng)、可持續(xù)性、適應(yīng)性循環(huán)和閾值效應(yīng),構(gòu)建礦區(qū)穩(wěn)定可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng)。

礦區(qū)彈性是多個復(fù)雜系統(tǒng)的集成,需要多方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào),增強(qiáng)礦區(qū)彈性可以更好應(yīng)對環(huán)境、生態(tài)和社會問題。伴隨國家對礦區(qū)生態(tài)環(huán)境重視,礦產(chǎn)資源開發(fā)歷經(jīng)3個階段。第1階段,追求利益最大化,忽視環(huán)境問題,用綠水青山換金山銀山;第2階段,在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時兼顧生態(tài)效益,既要綠水青山又要金山銀山;第3階段,隨著生態(tài)文明建設(shè)、“山水林田湖草”綜合治理和美麗中國建設(shè)等新觀念的提出,礦山企業(yè)逐漸意識到生態(tài)優(yōu)勢也是經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,國家開始加強(qiáng)全國范圍內(nèi)綠色礦山建設(shè),深刻認(rèn)識到綠水青山就是金山銀山。礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)新時期在彈性思維引導(dǎo)下,應(yīng)實施適應(yīng)性管理策略,統(tǒng)籌考慮各種自然生態(tài)各要素,注重恢復(fù)和提升礦區(qū)生態(tài)功能,實現(xiàn)資源循環(huán)可持續(xù)利用。

礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)中引入彈性思維,可以培養(yǎng)一種以可持續(xù)性為著眼點(diǎn)的生態(tài)修復(fù)模式,以更好應(yīng)對不斷變化的環(huán)境條件。隨著時間變化,需要根據(jù)確定的土地復(fù)墾與生態(tài)重建工程范圍、原地貌生態(tài)系統(tǒng)、退化的狀態(tài)、預(yù)測未來的變化以及生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的狀態(tài),不斷調(diào)整礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的技術(shù)模式,并根據(jù)礦產(chǎn)資源類型、區(qū)域自然條件、開采方式和修復(fù)目標(biāo)等進(jìn)行差異化生態(tài)保護(hù)修復(fù)。

礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)應(yīng)采取適應(yīng)性管理策略,以順應(yīng)不同階段的特征及生態(tài)保護(hù)修復(fù)目標(biāo),根據(jù)生態(tài)系統(tǒng)變化情況,修正和改進(jìn)礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)政策和實踐措施。礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)是對那些受到破壞的自然生態(tài)景觀的恢復(fù)重建,其核心內(nèi)容是根據(jù)調(diào)查現(xiàn)狀、生態(tài)問題識別與診斷結(jié)果,確定土地復(fù)墾與生態(tài)重建的目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。這個目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn),可能是針對特定生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的恢復(fù),也可能是針對一項或多項生態(tài)服務(wù)質(zhì)量的改善。促使生態(tài)系統(tǒng)“正向演替”可能是沿著受損與退化時的軌跡復(fù)歸,也可能是沿著一種新路徑去恢復(fù)[27]。對礦 產(chǎn) 資 源 開 發(fā)全過程采取適應(yīng)性管理,包括事前規(guī)劃、事中監(jiān)理與驗收和事后跟蹤評價,針對不同階段特征進(jìn)行適應(yīng)性和差異性管理。針對生態(tài)系統(tǒng)不確定性和生態(tài)知識的局限性,加強(qiáng)工程全過程生態(tài)監(jiān)測,開展工程實施生態(tài)、社會及經(jīng)濟(jì)效益評估。針對實施過程中出現(xiàn)的問題及時調(diào)整技術(shù)方案和修復(fù)措施等,嚴(yán)防對生態(tài)系統(tǒng)造成新的破壞或?qū)е履嫦蛏鷳B(tài)演替。——論文作者:楊博宇1 白中科1,2,3*