發(fā)布時(shí)間:2022-02-13所屬分類(lèi):工程師職稱(chēng)論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:以濟(jì)陽(yáng)坳陷三合村地區(qū)為研究對(duì)象,對(duì)盆緣稠油與淺層氣聯(lián)合勘探方法進(jìn)行研究.綜合原油物理性質(zhì)測(cè)試、飽和烴氣相色譜G質(zhì)譜分析、天然氣樣品組分及碳同位素分析,厘清了稠油油藏與淺層氣藏成因相關(guān)性并提出聯(lián)合勘探方法,認(rèn)為三合村地區(qū)新近系稠油具有明顯微生物降解成

摘要:以濟(jì)陽(yáng)坳陷三合村地區(qū)為研究對(duì)象,對(duì)盆緣稠油與淺層氣聯(lián)合勘探方法進(jìn)行研究.綜合原油物理性質(zhì)測(cè)試、飽和烴氣相色譜G質(zhì)譜分析、天然氣樣品組分及碳同位素分析,厘清了稠油油藏與淺層氣藏成因相關(guān)性并提出聯(lián)合勘探方法,認(rèn)為三合村地區(qū)新近系稠油具有明顯微生物降解成因特征,淺層氣藏為混源氣藏,且主要為微生物降解氣.利用已發(fā)現(xiàn)的淺層氣藏,沿著稠油-淺層氣輸導(dǎo)體系溯源逆推,并通過(guò)圈閉刻畫(huà)和稠油地震識(shí)別,可以實(shí)現(xiàn)稠油油藏的精準(zhǔn)勘探.研究結(jié)果表明:新近系稠油油藏與淺層氣藏具有成因關(guān)系.新近系稠油正構(gòu)烷烴缺失嚴(yán)重,甾烷部分降解,為典型微生物降解成因.新近系淺層天然氣以微生物降解成因氣為主,甲烷體積分?jǐn)?shù)超過(guò)95%,干燥系數(shù)達(dá)到0.99;甲烷碳同位素值偏輕,為-50.03‰~-42.78‰,而甲烷氫同位素比值隨著甲烷碳同位素比值減小而增大;CO2碳同位素比值為17.69‰,表現(xiàn)為異常偏重等特征.斷裂是淺層氣垂向運(yùn)移的重要通道,砂體發(fā)育構(gòu)成油氣橫向運(yùn)移的主要毯層,高頻衰減梯度剖面可以有效刻畫(huà) K119井1321.7~1326m、K116井1323.8~1329.3m 稠油油藏.通過(guò)稠油-淺層氣輸導(dǎo)體系刻畫(huà)和稠油地震識(shí)別,可以落實(shí)稠油油藏勘探方向和目標(biāo).淺層氣藏主要分布在 Ng 1+2段累計(jì)泥巖厚度大于70m 的范圍內(nèi)的稠油油藏上方或者上傾方向.開(kāi)展地震振幅異常區(qū)、低頻諧振異常區(qū)描述,共描述Ⅰ類(lèi)“亮點(diǎn)”氣藏砂體31個(gè),預(yù)測(cè)天然氣資源量5.2×108m.

關(guān)鍵詞:稠油油藏;淺層氣藏;聯(lián)合勘探;濟(jì)陽(yáng)坳陷

稠油油藏歷來(lái)是渤海灣盆地濟(jì)陽(yáng)坳陷重要的勘探目標(biāo)[1G3],尤其是近年來(lái)在國(guó)際低油價(jià)背景下, 位于盆地周緣埋藏較淺的稠油油藏更成為效益勘探的重 要 類(lèi) 型[4].淺 層 氣 藏 是 指 埋 藏 深 度 小 于1500m 的天然氣[5].在我國(guó)發(fā)育稠油的含油氣盆地中,廣泛分布著淺層天然氣,濟(jì)陽(yáng)坳陷已探明的淺層天然氣儲(chǔ)量占天然氣總探明儲(chǔ)量的69.3% [6].

在濟(jì)陽(yáng)坳陷內(nèi)各次級(jí)單元的盆地邊緣和凸起帶已發(fā)現(xiàn)豐富的淺層氣藏和稠油油藏(圖1a),且淺層氣藏常分布于稠油油藏上方或上傾方向[4,6].前人針對(duì)淺層氣藏的地質(zhì)成因、地震預(yù)測(cè)及稠油油藏形成機(jī)制等開(kāi)展了大量研究工作[7G9],并取得了豐碩的成果.文獻(xiàn)[10]認(rèn)為淺層氣藏為混源氣藏, 淺層氣一部分來(lái)源于油溶釋放氣,為熱成因氣,原油在運(yùn)移和成藏后,輕烴組分不斷揮發(fā),同時(shí)原油變稠;另一重要來(lái)源為原油被厭氧微生物降解,生成的原油降解氣,淺層氣藏與稠油油藏具有密切成因關(guān)系[6].從八面河、三合村、尚店等氣田中采集樣品,利用不同成因天然氣甲烷碳同位素差異進(jìn)行估算,濟(jì)陽(yáng)坳陷淺層氣藏中原油降解氣占比平均達(dá)到64.8%.濟(jì)陽(yáng)坳陷已發(fā)現(xiàn)稠油油藏與淺層氣藏具有成因相關(guān)、空間相伴分布的特征[4].基于二者上述成因關(guān)系及分布特征,前人在對(duì)濟(jì)陽(yáng)坳陷稠油油藏與淺層氣藏研究過(guò)程中,提出了由已知淺層氣藏尋找未知稠油油藏,由已知油藏尋找未知淺層氣藏, 或根據(jù)地震亮點(diǎn)尋找淺層氣藏及其伴生的稠油油藏的聯(lián)合勘探設(shè)想[6,11],但是并未形成具體的聯(lián)合勘探技術(shù)路線及方法,缺乏系統(tǒng)的配套技術(shù),在油氣勘探中無(wú)法實(shí)際應(yīng)用.

本文在盆緣稠油油藏與淺層氣藏成因與成藏特征研究基礎(chǔ)上,對(duì)稠油油藏與淺層氣藏聯(lián)合勘探方法開(kāi)展了進(jìn)一步攻關(guān)研究,分別針對(duì)已知稠油油藏如何尋找淺層氣藏和已知淺層氣藏如何溯源逆推尋找稠油油藏建立了詳細(xì)勘探技術(shù)流程,明確了開(kāi)展聯(lián)合勘探的關(guān)鍵步驟:即地化分析明確成因及規(guī)模,成藏主控因素研究及成藏模擬確定勘探方向,地震勘探技術(shù)落實(shí)目標(biāo).將該方法應(yīng)用于濟(jì)陽(yáng)坳陷 三 合 村 地 區(qū) 勘 探 實(shí) 踐,部 署 K123(18.71 m3/d),K126(18.97m3/d),KX1G1等井均獲得成功,取得了較好的勘探效果.

1 地質(zhì)背景

三合村洼陷位于濟(jì)陽(yáng)坳陷沾化凹陷內(nèi),是夾持在渤南洼陷和陳家莊凸起之間的一個(gè)北斷南超的箕狀洼陷,構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單[13],東部以孤西低凸起與孤南洼陷相隔,其北通過(guò)墾西斷裂與渤南洼陷相連,勘探面積為160km2,屬于中等勘探程度地區(qū) (圖1b).三合村洼陷地層發(fā)育較全,鉆遇的地層自下而上分別為古生界、中生界、古近系沙河街組、東營(yíng)組、新近系館陶組、明化鎮(zhèn)組以及第四系平原組 (圖2a).三合村洼陷埋藏淺,本 身 不 具 備 生 油 能力,但古近系沙河街組、東營(yíng)組和新近系館陶組均有油氣發(fā)現(xiàn),其中古近系發(fā)育特稠油藏,新近系發(fā)育稠油油藏及天然氣藏,是一個(gè)多層系含油的復(fù)式油氣聚集帶(圖2b)[14G15].

2 三合村洼陷稠油與淺層氣成因關(guān)系

前已述及,該區(qū)在古近系沙河街組和新近系館陶組發(fā)育兩套稠油油藏(圖2b).前人研究表明,三合村洼陷古近系稠油為低熟油經(jīng)熱化學(xué)硫酸鹽還原作用、生物降解作用稠變而成,屬于原生蝕變型稠油;新近系館陶組稠油具有正構(gòu)烷烴基本消失、類(lèi)異 戊 二 烯 烴 消 失、甾 烷 與 帖 烷 含 量 比 值 (Ts/ Tm)大等特征,為典型的生物降解稠油[12,14].新近系館陶組中下部的油藏,在生物降解作用下,形成稠油油藏,并伴生天然氣,天然氣從稠油油藏中析出后進(jìn)入相對(duì)較高滲透性的斷裂帶內(nèi),沿?cái)嗔褞Т瓜蜻\(yùn)移進(jìn)入到館陶組中上部和明化鎮(zhèn)組淺層圈閉中形成淺層氣藏[4],新近系的稠油油藏和淺層氣藏具有成因相關(guān)性.

2.1 原油物理性質(zhì)

古近系沙河街組稠油油藏為地層超覆型油藏, 新近系館陶組稠油油藏為斷鼻、斷塊型油藏為主, 發(fā)育少量地層超覆型油藏[12].原油物性變化大,不同層位、不同部位的原油具有差異性,古近系沙河街組主要發(fā)育超稠油,原油具有高密度(1.0192 ~1.1248g/cm3,平 均 1.0624g/cm3)、高 黏 度 (2594~95280mPas,平均27255mPas)、高含硫(6.79%~11.03%,平均9.32%)和低含蠟量 (0.77%~10.61%)的特點(diǎn),屬于特稠油范疇.淺部館陶組同時(shí)發(fā)育稠油和正常油,原油具有較高密度 (0.8497~1.008g/cm3)、較高黏度(5.59~9488 mPas)、較高含硫量(1.56%~3.34%)和高含蠟量(2.87% ~25.24%)的特點(diǎn)[12,16].整體上,古近系原油各項(xiàng)物性參數(shù)均明顯高于新近系原油.

2.2 原油地球化學(xué)特征

對(duì)原油開(kāi)展飽和烴氣相色譜、色譜G質(zhì)譜分析.從飽和烴氣相色譜、色譜G質(zhì)譜圖(圖3)中可以看出,新近系與古近系稠油在正構(gòu)烷烴、孕甾烷、升孕甾烷、甾烷(Ts)、伽馬蠟烷、C35 藿烷含量上均有明顯差異.新近系稠油正構(gòu)烷烴缺失嚴(yán)重,甾烷部分降解,為典型微生物降解成因,降解程度在3~4級(jí).古近系稠油正構(gòu)烷烴保存相對(duì)完整,降解作用較弱,孕甾烷、升孕甾烷、伽馬蠟烷含量明顯高于新近系稠油.

2.3 淺層天然氣特征

三合村地區(qū)天然氣為淺層天然氣藏,主要分布在館陶組(Ng)和明化鎮(zhèn)組(Nm)地層,埋深一般小于1500m,多數(shù)分布在1100~1300m.

天然氣組分及同位素特征是判斷天然氣成因及來(lái)源的重要依據(jù)[7,10,17].前人研究認(rèn)為原油降解氣一般具有以下4個(gè)方面特征:1)一般為干氣,含有少量濕氣組分,該特點(diǎn)與原生生物氣不同,微生物在降解原油過(guò)程中,降低了原始?xì)庥捅?部分溶解氣逸出,混入到降解氣中;2)常含一定量 N2等非烴類(lèi)氣體;3)甲 烷 碳 同 位 素 比 值 偏 輕,一 般 小 于-45‰,二 氧 化 碳 碳 同 位 素 比 值 偏 重,一 般 大 于-25‰,重的可達(dá)到+15‰左右,原油被微生物降解過(guò)程中,產(chǎn)甲烷菌優(yōu)先選擇12CO2 作為碳源,13C 卻更多保留到殘留的CO2中去;4)隨著甲烷碳同位素比值的減小,甲烷氫同位素比值逐漸增大,微生物還原 CO2過(guò)程中,地層水是其主要 H 源,與有機(jī)質(zhì)相比,地層水更富集重同位素 D [15,18G19].

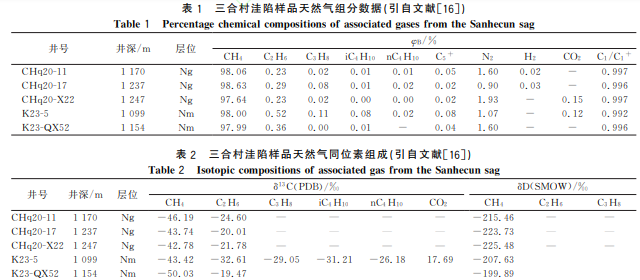

三合村 洼 陷 南 部 陳 家 莊 氣 田 CHq20 井 區(qū)、 K23井區(qū)(位置見(jiàn)圖1b)天然氣開(kāi)發(fā)井中天然氣樣品組分及碳同位素分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1和表2 [16].三合村地區(qū)的天然氣以烴類(lèi)氣體為主,甲烷占總體積95%以上,乙烷、丙烷、丁烷體積分?jǐn)?shù)均小于1%, 干燥系數(shù)達(dá)到0.99.含一定量的氮?dú)?體積分?jǐn)?shù)為1%~2%,二氧化碳含量較低,體積分?jǐn)?shù)小于1% (表1).由于重?zé)N濃度較低,部分重?zé)N組分同位素分析無(wú)法得到有效數(shù)據(jù).甲烷和乙烷碳同位素比值分別 為 -50.03‰ ~ -42.78‰ 和 -32.61‰ ~ -19.47‰,甲烷碳同位素值偏輕.甲烷氫同位素比值為-225.48‰~-199.89‰,且呈現(xiàn)隨著甲烷碳同位素比值減小而增大.CO2 碳同位 素 比 值 僅 在 K23G5井 樣 品 中 測(cè) 得,為 17.69‰,異 常 偏 重 (表2).由此可知,三合村地區(qū)淺層天然氣成因應(yīng)主要為微生物降解成因氣.

2.4 稠油油藏與淺層氣藏關(guān)系

在前人研究基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)稠油油藏與淺層氣藏開(kāi)展物理、化學(xué)性質(zhì)測(cè)試分析可知,三合村地區(qū)古近系稠油為原生蝕變稠油,并不具有典型生物降解特征,新近系稠油正構(gòu)烷烴缺失,具有明顯微生物降解成因特征[14].三合村地區(qū)淺層天然氣具有干氣、甲烷碳同位素比值偏輕、二氧化碳碳同位素比值偏重、甲烷氫同位素比值與甲烷碳同位素比值呈負(fù)相關(guān)關(guān)系等特征,主要為微生物降解氣.分析認(rèn)為,三合村地區(qū)淺層氣應(yīng)該與新近系稠油具有親緣關(guān)系.為了進(jìn)一步揭示二者關(guān)系,在淺層氣藏開(kāi)發(fā)井(CHq20井,位置見(jiàn)圖1b)采集氣樣品、新近系油藏油井(Kx125井,位置見(jiàn)圖1b)中采集套管氣進(jìn)行了天然氣輕烴指紋對(duì)比與分析(圖4).結(jié)果表明,三合村地區(qū)淺層天然氣與新近系稠油具有相似的譜圖特征,各輕烴指紋化合物含量變化具有相似性,進(jìn)一步證實(shí)二者具有親緣關(guān)系,在時(shí)空上應(yīng)該具有耦合分布特征,可對(duì)其開(kāi)展聯(lián)合勘探.

3 盆緣稠油與淺層氣藏聯(lián)合勘探方法

圍繞盆緣稠油與淺層氣成生關(guān)系、成藏規(guī)律、勘探方法開(kāi)展了地化測(cè)試分析、原油降解模擬實(shí)驗(yàn)、油氣輸導(dǎo)體系、運(yùn)聚逸散方式、油氣地震識(shí)別技術(shù)及勘探流程方法研究,明確了盆緣稠油與淺層氣成因關(guān)系,深化了稠油-淺層氣成藏規(guī)律,建立了盆緣稠油油藏與淺層氣藏聯(lián)合勘探的詳細(xì)技術(shù)流程(圖5),明確了在已知淺層氣藏的下方和下傾方向?qū)ふ谊P(guān)聯(lián)未知稠油油藏或在已知稠油油藏上方和上傾方向?qū)ふ谊P(guān)聯(lián)未知淺層氣藏的步驟和關(guān)鍵點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了盆緣稠油油藏和淺層氣藏的聯(lián)合勘探.

3.1 盆緣“由氣溯油”的稠油油藏勘探

本方法適用于淺層氣藏主要為原油微生物降解成因時(shí),以淺層氣藏為指示劑,溯源逆推,在其下部或者下傾方向?qū)ふ页碛陀筒?淺層氣藏在地震剖面上,常具有“亮點(diǎn)”等強(qiáng)異常地震反射[9],較易識(shí)別,而淺層氣藏(原生生物氣除外)與下部稠油油藏的發(fā)育密切相關(guān),因此該方法對(duì)于稠油油藏勘探具有重要的指導(dǎo)意義.

首先需要對(duì)淺層氣藏開(kāi)展輕烴組分分析、甲烷碳同位素分析等地球化學(xué)特征分析.若淺層氣藏具有甲烷含量高、干氣,丙烷碳同位素偏重、碳同位素序列倒轉(zhuǎn),甲烷碳同位素偏輕,二氧化碳碳同位素偏重,異構(gòu)烷烴含量升高等特征[20G22],則可判定該淺層氣藏的主要?dú)庠礊樵臀⑸锝到獬梢?

淺層氣藏中原油降解氣的比例可利用兩元混合天然氣定量研究方法求得,主要是利用生物成因氣和熱成因氣碳同位素值來(lái)計(jì)算,算法參考文獻(xiàn) [23G25];噸油生氣量φ與原油的降解程度相關(guān),文獻(xiàn)[26]通過(guò)微生物降解實(shí)驗(yàn)表明,在初次加入培養(yǎng)基并 厭 氧 培 養(yǎng) 248 d 后,每 克 原 油 產(chǎn) 生 3.0 mmolCH4, 即 每 噸 原 油 降 解 可 以 產(chǎn) 生67m3(標(biāo)況)CH4,而在二次加入培養(yǎng)基,深度降解后,每克原油可產(chǎn)CH4達(dá)到6.4mmol,即每噸原油降解產(chǎn)生142.9m3CH4;淺層氣藏成藏聚集系數(shù)η 與淺層氣藏蓋層條件、逸散系數(shù)、淺層氣藏成藏時(shí)間有關(guān)[4,27].

對(duì)于儲(chǔ)量規(guī)模較大、有必要繼續(xù)開(kāi)展工作地區(qū),首先使用淺層氣G稠油溯源逆推模擬軟件尋找稠油油藏有利勘探方向、勘探區(qū)帶或勘探層位.該溯源 逆 推 油 藏 模 擬 軟 件 (軟 件 著 作 權(quán) 登 記 號(hào): 2017SR645882),與前人油藏模擬軟件的最大區(qū)別在于:原有油藏模擬軟件以烴源巖為源,模擬油氣成藏,該軟件以已發(fā)現(xiàn)淺層氣藏為指示,向其來(lái)源 (稠油油藏為淺層氣藏的主要?dú)庠?反向逆推,尋找稠油油藏.

對(duì)于確定的有利勘探方向、勘探區(qū)帶或?qū)游? 可利用地震資料開(kāi)展構(gòu)造精細(xì)解釋、儲(chǔ)層預(yù)測(cè),同時(shí)結(jié)合其他地質(zhì)綜合分析方法,開(kāi)展圈閉精細(xì)描述及油氣成藏條件分析.針對(duì)稠油油藏黏滯性較強(qiáng)、高孔特征,分別采用吸收衰減技術(shù)和疊前去骨架流體壓縮系數(shù)反演技術(shù)開(kāi)展地震含油氣檢測(cè).

最終,利用溯源逆推模擬得到的有利勘探方向、圈閉精細(xì)描述結(jié)果、吸收衰減和疊前去骨架流體壓縮系數(shù)反演的含油氣異常分布,對(duì)稠油油藏的規(guī)模及分布進(jìn)行綜合評(píng)價(jià).

3.2 盆緣“見(jiàn)油追氣”的淺層氣藏勘探

盆緣“見(jiàn)油追氣”的淺層氣藏勘探方法適用于盆緣已發(fā)現(xiàn)稠油油藏為微生物降解成因情況下淺層氣藏的勘探.首先,需要利用地球化學(xué)特征分析等手段判別盆緣已發(fā)現(xiàn)的稠油油藏是否為微生物降解成因.若稠油樣品在飽和烴色譜圖上具有基線鼓包、正構(gòu)烷烴缺失等特征,則可判定該稠油油藏為微生物降解成因[19,26],對(duì)于微生物降解成因的稠油油藏,可以使用該方法在其上方或者上傾方向?qū)ふ覝\層氣藏.

對(duì)于微生物降解成因的稠油油藏,根據(jù)其地球化學(xué)特征可以判定其降解程度,計(jì)算天然氣生成量,判定是否有價(jià)值進(jìn)一步開(kāi)展淺層氣藏勘探工作.筆者通過(guò)開(kāi)展的原油降解微生物模擬實(shí)驗(yàn)、原油降解生成氣量分子式推導(dǎo)、原油降解生成氣量地質(zhì)統(tǒng)計(jì),確定生成氣量為100~300m3/t [22,26].針對(duì)有勘探價(jià)值的區(qū)帶,進(jìn)一步使用該方法進(jìn)行淺層氣藏勘探,結(jié)合前人研究,筆者認(rèn)為在擴(kuò)散作用下,淺層氣藏不斷逸散[27G29],保存條件是淺層氣是否成藏的關(guān)鍵,應(yīng)在稠油油藏的上方或上傾方向利用泥巖突破壓力測(cè)試、泥巖厚度分布等手段開(kāi)展淺層氣藏保存條件研究,尋找淺層氣藏有利聚集區(qū)域.在上述工作基礎(chǔ)上,可以利用地震振幅屬性、頻率吸收衰減屬性等技術(shù)手段開(kāi)展含油氣檢測(cè),尋找有利含氣區(qū),評(píng)價(jià)淺層氣藏規(guī)模,作為勘探部署依據(jù).

4 聯(lián)合勘探方法在三合村地區(qū)的應(yīng)用

4.1 按照“由氣溯油”方法尋找稠油油藏

4.1.1 淺層氣混源比例及稠油油藏規(guī)模

應(yīng)用該方法在三合村地區(qū)開(kāi)展聯(lián)合勘探之前, 該區(qū)已上報(bào)新近系稠油探明儲(chǔ)量1335×104t,已探明淺層天然氣探明儲(chǔ)量12.8×108 m3(g).利用文獻(xiàn)[25G27]中兩元混合天然氣比例定量計(jì)算方法,計(jì)算了三合村地區(qū)淺層氣中原油降解氣的比例,計(jì)算表明原油降解氣占比為56%(k).根據(jù)新近系原油地化分析表明,該區(qū)原油降解程度為3~ 4級(jí),據(jù)此選取噸油生氣量為100m3/t(φ).該區(qū)館上段為曲流河沉積,地層結(jié)構(gòu)為泥包砂結(jié)構(gòu),發(fā)育連續(xù)分布的厚層泥巖,但是埋藏相對(duì)較淺,淺層氣逸散作用較強(qiáng),選取天然氣成藏聚集系數(shù)為 0.1 (η).利用前述稠油油藏可能儲(chǔ)量規(guī)模計(jì)算公式:A =(g×k)/(φ×η)進(jìn)行計(jì)算,新近系稠油油藏可能儲(chǔ)量規(guī)模為7168×104t,遠(yuǎn)大于目前已經(jīng)上報(bào)的探明儲(chǔ)量1335×104t,表明該區(qū)新近系稠油仍有巨大勘探潛力.

4.1.2 稠油-淺層氣輸導(dǎo)體系

連通砂體既是油氣進(jìn)行側(cè)向運(yùn)移的主要通道之一,又是油氣聚集的主要場(chǎng)所[30].目前,三合村油田主力層系的沙三下、館下段同時(shí)也是主干砂體發(fā)育的層系.因此,開(kāi)展主干砂體連通性的研究對(duì)于明確稠油-淺層氣的成藏規(guī)律有重要作用.各級(jí)斷層,特別是同沉積斷層作為溝通下部油藏稠化、上部輕質(zhì)成分逸散的路徑,是輸導(dǎo)體系中的油氣運(yùn)移的重要環(huán)節(jié).

1)斷裂體系

本區(qū)低序級(jí)斷層發(fā)育,順向斷層、反向斷層均可控制圈閉成藏.本區(qū)地層為單斜、坡度較緩,利用特殊處理剖面識(shí)別低序級(jí)斷層,結(jié)合沿層相干落實(shí)斷層傾末端,斷面閉合明確切割關(guān)系和合理組合斷層.從圖2b,油氣藏分布與斷層分布關(guān)系可看出, 斷裂對(duì)油藏及氣藏分布具有重要的控制作用,新近系油藏為構(gòu)造、構(gòu)造巖性油藏,淺層氣藏均位于油藏上方,大多與下部的稠油油藏有斷層相接.新近系斷層活動(dòng)對(duì)圈閉有破壞作用,同時(shí)斷層對(duì)油仍有封堵性,對(duì)天然氣不具備封堵性,原油降解產(chǎn)生天然氣沿著斷層向上逸散,水向下排替,原油在圈閉內(nèi)稠化改造.斷裂是淺層氣垂向運(yùn)移的重要通道, 已發(fā)現(xiàn)淺層氣藏沿著斷裂向下部均能見(jiàn)到稠油油藏.

2)骨架砂體發(fā)育特征

三合村地區(qū)館陶組主要發(fā)育河流相,在館上段主要發(fā)育砂泥互層—泥包砂的曲流河沉積,而館下段主要為砂包泥的辮狀河沉積,砂體非常發(fā)育,是油氣橫向運(yùn)移的主要毯層[31G32].從圖6中可以看出 (剖面位置見(jiàn)圖1b,剖面B-B’),館下段1~3砂組表現(xiàn)為典型的辮狀河沉積特征,砂體非常發(fā)育, 為主力輸導(dǎo)層.4、5砂組砂體發(fā)育程度有差異,由南部 K109井儲(chǔ)層不發(fā)育過(guò)渡到 K119G7井河道變遷劇烈的砂泥巖薄互層組合,到北部 K119井10m 厚砂巖再到 K119G12砂泥巖薄互層.沉積上的這種差異性,說(shuō)明并不單是辮狀河的大套塊砂,局地存在泥包砂的巖性結(jié)構(gòu).館下段4、5砂組沉積的差異性決定了三合村地區(qū)館下段不同地區(qū)、不同層系不是完全的塊砂沉積,局部地區(qū)存在有利的儲(chǔ)蓋組合,甚至形成巖性圈閉.

4.1.3 稠油油藏地震識(shí)別

與淺層天然氣不同,淺層明化鎮(zhèn)組、館陶組稠油儲(chǔ)層地震反射復(fù)雜,振幅有強(qiáng)有弱,這為利用常規(guī)振幅類(lèi)地震屬性對(duì)稠油進(jìn)行預(yù)測(cè)帶來(lái)了較大的難度.依據(jù)淺層稠油巖石物理分析和地震反射特征,結(jié)合稠油油藏的高黏滯性特性,嘗試使用吸收衰減技術(shù)對(duì)該區(qū)進(jìn)行了稠油油藏地震識(shí)別研究.從圖7過(guò) K119到 K710井的剖面可知(剖面位置見(jiàn)圖1B-B’),K119井1321.7~1326m,館陶組, 發(fā)育厚層粉砂巖,測(cè)井解釋油層,在常規(guī)地震剖面上,表現(xiàn)為弱振幅、不連續(xù)反射,無(wú)明顯異常(圖中藍(lán)色箭頭處),在高頻衰減梯度剖面上能見(jiàn)到明顯異常.K116井1323.8~1329.3m,細(xì)砂巖,上部測(cè)井解釋油層2.2m,下部測(cè)井解釋含油水層3.3 m,在常規(guī)地震剖面上,相應(yīng)位置地震反射特征表現(xiàn)為一組相對(duì)較連續(xù)的中強(qiáng)反射,與 K119井常規(guī)地震剖面反射特征明顯不同,但是在高頻衰減梯度剖面上同樣能夠看到較強(qiáng)異常.高頻衰減梯度剖面對(duì)稠油油藏具有一定識(shí)別能力,通過(guò)全區(qū)分析,與已鉆井吻合率達(dá)到82%.

4.1.4 稠油油藏勘探部署

館陶組成藏差異性較大,其中,館下段油氣藏多為低幅度構(gòu)造背景下的小型的巖性、構(gòu)造巖性油氣藏.綜合地質(zhì)情況分析、電測(cè)解釋結(jié)果、試油結(jié)果及鉆井顯示情況看,K119井區(qū)油藏形成于洼陷內(nèi)部的斷裂帶附近,多數(shù)具有斷層控制形成的斷塊或斷鼻圈閉高背景,油氣橫向變化較大,油氣分布受構(gòu)造控制,油氣富集程度高,含油井段長(zhǎng),油層厚, 以構(gòu)造油藏為主.在稠油油藏地震識(shí)別基礎(chǔ)上,利用微幅構(gòu)造描述技術(shù),進(jìn)一步向東擴(kuò)展,部署 K123 (18.71m3/d)、K126(18.97m3/d)等均取得成功.針對(duì)館下段4、5砂組沉積差異性,局部地區(qū)存在有利儲(chǔ)蓋組合,通過(guò)相控儲(chǔ)蓋及剝蝕線精細(xì)刻畫(huà),在南部及東部 發(fā) 現(xiàn) 巖 性G地 層 圈 閉,部 署 K126G斜 1 (19.74m3/d)、KX1(9.15m3/d)等亦取得成功.該勘探方法在三合村地區(qū)應(yīng)用后,已在新近系累計(jì)上報(bào)探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)200×104t、控制石油地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)500×104t,發(fā)現(xiàn)了館下段巖性油藏新類(lèi)型,拓展了三合村地區(qū)勘探空間.

4.2 按照“見(jiàn)油追氣”的方法尋找淺層氣藏

該區(qū)新近系稠油為微生物降解成因,稠油成因在此不再贅述,重點(diǎn)介紹淺層氣藏保存條件和地震識(shí)別.

4.2.1淺層氣保存條件

K109-K119G12館上段儲(chǔ)層對(duì)比圖見(jiàn)圖8.

保存條件指油氣藏形成之后所遭受的構(gòu)造破壞性,由本次斷層活動(dòng)性研究的成果可知,三合村地區(qū)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)活動(dòng)強(qiáng)弱具有周期性的變化,呈現(xiàn)出由較強(qiáng)(Ngx)→強(qiáng)(Ngs)→減弱(Nmx)→迅速減弱(Nms)的整體趨勢(shì),明化鎮(zhèn)組沉積后期斷裂活動(dòng)迅速減弱直至停止,為新近系油氣的保存提供了良好的條件.

三合村地區(qū) Ng 1+2砂組以泥巖為主,中間夾有少量的砂巖透鏡體,是一套全區(qū)廣泛發(fā)育的區(qū)域性蓋層.同時(shí),前人研究表明,該區(qū)淺層泥巖突破壓力多大于1.0MPa,而濟(jì)陽(yáng)坳陷淺層氣藏剩余壓力一般小于0.5 MPa,淺層泥巖蓋層具有一定封蓋能力[4,33].已發(fā)現(xiàn)氣藏主要分布在在 Ng 1+2砂組厚層泥巖之下的儲(chǔ)層中或在 Ng 1+2 中的儲(chǔ)層中.Ng 1+2段泥巖最大厚度靠近孤南斷層附近,最大厚度可達(dá)110m 以上,向陳家莊凸起和墾西凸起方向上泥巖地層均逐漸減薄,并以向陳家莊凸起方向減薄幅度最大.通過(guò)對(duì)泥巖厚度分布與已發(fā)現(xiàn)淺層氣藏分布綜合分析發(fā)現(xiàn),淺層氣藏主要分布在 Ng 1+2段累計(jì)泥巖厚度大于 70m 的范圍內(nèi)的稠油油藏上方附近,而位于陳家莊凸起上的 K68,K69井區(qū)大面積降解型稠油油藏之上并未見(jiàn)淺層氣藏的分布(圖8,剖面位置見(jiàn)圖1b,剖面B-B’).

4.2.2 淺層氣藏地震識(shí)別

淺層氣藏在地震剖面上常表現(xiàn)為“亮點(diǎn)”地震反射特征,但是在勘探實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),厚度為15~25 m 厚層水層同樣表現(xiàn)為“亮點(diǎn)”地震反射,同時(shí)還有一些含氣飽和度較低、不具有工業(yè)開(kāi)采價(jià)值的氣藏同樣表現(xiàn)為“亮點(diǎn)”反射,原有的單一亮點(diǎn)描述技術(shù)已不能適應(yīng)油田勘探開(kāi)發(fā)的需求.通過(guò)深化研究,形成了“三步法”假亮點(diǎn)剔除技術(shù)系列.首先利用最大振幅屬性描述全區(qū)亮點(diǎn)分布,然后使用吸收衰減與低頻諧振技術(shù)剔除由厚層水層引起的假亮點(diǎn),低頻諧振技術(shù)預(yù)測(cè)效果較好,能剔除絕大部分假亮點(diǎn),但是部分低飽和度氣藏在低頻諧振剖面上同樣有異常.對(duì)于部分潛力較大,且有疊前道集資料地區(qū),可以利用疊前 AVO 屬性進(jìn)一步剔除假亮點(diǎn),氣層振幅隨偏移距增大而增大,表現(xiàn)為增大型 Ⅲ類(lèi) AVO 特征,而亮點(diǎn)型水層表現(xiàn)為減小型Ⅱ類(lèi) AVO 特征.具體的技術(shù)原理參考文獻(xiàn)[10],在此不再贅述.——論文作者:劉海寧1,2,王興謀2,張?jiān)沏y2,韓宏偉2,張偉忠2,樊 明2,王樹(shù)剛2