發(fā)布時(shí)間:2022-01-06所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘 要 :由五大系統(tǒng) 11個(gè)實(shí)驗(yàn)室組成的項(xiàng)目組, 2000 2005年開展了以地球圈層相互作用 為主題的深海基礎(chǔ)研究。項(xiàng)目以熱帶碳循環(huán) 作為核心問題, 依靠國際大洋鉆探和國內(nèi)大洋專項(xiàng) 兩大支柱, 對西太平洋暖池和南海等海區(qū)進(jìn)行深海過程和深海記錄的研究, 已圓滿完成計(jì)劃任務(wù)。

摘 要 :由五大系統(tǒng) 11個(gè)實(shí)驗(yàn)室組成的項(xiàng)目組, 2000— 2005年開展了以“地球圈層相互作用 ”為主題的深海基礎(chǔ)研究。項(xiàng)目以“熱帶碳循環(huán) ”作為核心問題, 依靠國際大洋鉆探和國內(nèi)“大洋專項(xiàng) ”兩大支柱, 對西太平洋暖池和南海等海區(qū)進(jìn)行深海過程和深海記錄的研究, 已圓滿完成計(jì)劃任務(wù)。一方面在南海大洋鉆探的基礎(chǔ)上, 圍繞熱帶海洋在地球系統(tǒng)中的作用向縱深發(fā)展, 在“熱帶碳循環(huán) ” 研究中取得了原創(chuàng)性的成果;另一方面依托國內(nèi)大洋專項(xiàng)和國內(nèi)外合作航次, 在深海研究和圈層相互作用上朝橫向發(fā)展, 取得了一系列國際性成果, 在我國形成了與國際接軌的深海研究力量。對該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和進(jìn)展做了簡單而又全面的闡述, 對于古環(huán)境研究中取得的突破性進(jìn)展將另有續(xù)篇介紹。

關(guān) 鍵 詞 :深海研究 ;地球系統(tǒng) ;圈層相互作用

1 任務(wù)與設(shè)計(jì)

水深超過 2 000 m的深海占地球表面積的 60%, 是地球表面研究最弱的部分, 也是研究 “地球系統(tǒng)”的關(guān)鍵所在 。由深海發(fā)現(xiàn)為先導(dǎo)的重大突破, 在近幾十年來的地球科學(xué)中屢見不鮮 。但是, 以大陸為主體的我國地球科學(xué)受條件限制, 基本上還沒有延伸到深海大洋。 1999 年春南海大洋鉆探 ODP184航次的成功, 使我國進(jìn)入國際深海基礎(chǔ)研究的前沿陣地;我國的 “大洋專項(xiàng) ”在太平洋多金屬結(jié)核調(diào)查等多年工作積累的基礎(chǔ)上, 提出了推動我國地球科學(xué)發(fā)展的新增目標(biāo) 。這樣, 我國系統(tǒng)地開展深海基礎(chǔ)研究的時(shí)機(jī), 終于來到。

正是在這種背景下, 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃學(xué)科前沿項(xiàng)目 “地球圈層相互作用中的深海過程和深海記錄 ” (簡稱“深海 973” ), 經(jīng)過 2000年 10月至 2005年 9月的 5年工作, 已經(jīng)圓滿完成。項(xiàng)目的總體思路是 :在南海大洋鉆探成功的基礎(chǔ)上, 利用國際合作計(jì)劃和國內(nèi) “大洋專項(xiàng) ”兩大支柱, 系統(tǒng)開展深海大洋國際學(xué)術(shù)前沿的基礎(chǔ)研究 ;以相對比較成熟的古海洋學(xué)作為核心, 推動多學(xué)科多領(lǐng)域 、包括現(xiàn)代和歷史過程的深海研究工作;在實(shí)測和模擬相結(jié)合、現(xiàn)代過程和地質(zhì)記錄相結(jié)合、海洋和陸地相結(jié)合的基礎(chǔ)上開展圈層相互作用的跨學(xué)科研究。擬解決的關(guān)鍵科學(xué)問題有 :①熱帶海洋在地球氣候系統(tǒng)中的作用;②地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動和氣候系統(tǒng)演變的關(guān)系 ;③ 深海海底過程對物質(zhì)循環(huán)的貢獻(xiàn), 其中又以問題 1 為核心。

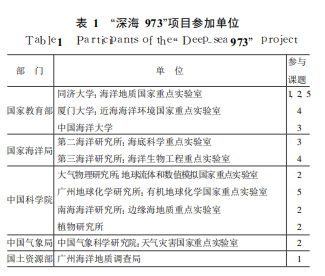

這是我國深海基礎(chǔ)研究的首次大型計(jì)劃, 由全國五大系統(tǒng) 11 個(gè)實(shí)驗(yàn)室合作承擔(dān) (表 1) 。根據(jù)圈層間相互作用為主線, 項(xiàng)目設(shè)置了 5個(gè)課題 :

( 1) “暖池 ”形成和演變的構(gòu)造控制及其沉積證據(jù) 。

( 2) 水團(tuán)與海流的演變及其氣候環(huán)境效應(yīng) 。

( 3) 海水與海底的物質(zhì)與能量交換。

( 4) 深海生物圈在物質(zhì)循環(huán)中的作用 。

( 5) “暖池”區(qū)碳循環(huán)的演化。

2002年 7月, 項(xiàng)目經(jīng)過 “中評估”, 專家組提出 “向熱帶碳循環(huán)研究聚焦 ”的意見。經(jīng)過后 3年的的認(rèn)真執(zhí)行, 全面完成了預(yù)期目標(biāo), 各課題和全項(xiàng)目先后于 2005 年 12 月和 2006年 1 月通過驗(yàn)收 。本文是項(xiàng)目執(zhí)行情況和研究成果的一個(gè)簡單總結(jié), 其中 “氣候變化的熱帶驅(qū)動與碳循環(huán)”的重要研究成果, 將由本文續(xù)篇另文介紹 [ 1] 。

2 任務(wù)完成情況

5年來項(xiàng)目組圍繞 “熱帶海洋在地球氣候系統(tǒng)中的作用” 、“地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動和氣候系統(tǒng)演變的關(guān)系 ”、“深海海底過程對物質(zhì)循環(huán)的貢獻(xiàn) ”等 3個(gè)關(guān)鍵科學(xué)問題, 突出 “熱帶碳循環(huán) ”的重點(diǎn), 全面開展海上考察和室內(nèi)研究, 完成了項(xiàng)目研究任務(wù), 達(dá)到預(yù)期研究目標(biāo), 尤其在大洋碳循環(huán)和氣候變化的熱帶驅(qū)動等理論研究方面取得了突破性進(jìn)展。完成的研究工作主要有:

2.1 組織和參加海上航次以及野外考察

在西太平洋暖池核心區(qū) (從加羅林群島到赤道東印度洋之間的深海區(qū) )和暖池邊緣區(qū) (南海 )開展海上調(diào)查, 包括采取沉積柱狀樣、箱式樣、海水樣以及浮游生物拖網(wǎng)等, 取得 “暖池”區(qū)一大批現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)和樣品 。 5年來, 項(xiàng)目組織或派人參加的海上航次有 17次, 參加百余人次 。此外, 針對海洋問題的研究需要, 還組織了 3 次對越南紅河和湄公河流域 、意大利南部和山東泰山的專題陸上野外地質(zhì)考察, 并結(jié)合其他研究項(xiàng)目對青藏高原北部 、長江沿線 、大別山等地進(jìn)行了多次野外地質(zhì)工作 。

2.2 全面展開方法性研究

由于多學(xué)科交叉研究的需要, 新方法 、新手段的探索是本項(xiàng)目的重要任務(wù)。 5年內(nèi), 建立了深海記錄和深海過程研究的眾多新方法, 如采用氣候箱和質(zhì)譜儀研究人工飼養(yǎng)顆石藻的骨骼同位素對不同 CO2濃度和溫度的反應(yīng);利用微體化石形態(tài) 、組合及殼體同位素變化, 探索反映海洋上層水體垂直結(jié)構(gòu)變化的替代性標(biāo)志 ;建立有孔蟲殼體 Mg/Ca比值古溫度分析技術(shù), 并與同位素相結(jié)合求取鹽度變化的方法 ;利用巖石物性估算沉積成分, 獲得高分辨率記錄的方法 ;引進(jìn)低溫年代學(xué)和宇宙核素等方法研究剝蝕到沉積的 “從源到匯 ”過程;與地質(zhì)記錄結(jié)合, 設(shè)計(jì)與調(diào)試海洋和大氣數(shù)值模擬的試驗(yàn)方案;引進(jìn)整套的頻譜分析和天文調(diào)諧技術(shù), 建立深海記錄的時(shí)間序列 、研究軌道驅(qū)動氣候周期的演變以及探索不同參數(shù)變化的相位關(guān)系等 。至于深海熱液與深海微生物的研究在我國屬于全新領(lǐng)域, 更建立了大量的新技術(shù) 、新方法 (介紹見 2.6、2.7節(jié) ) 。

2.3 提取 “暖池 ”區(qū)沉積與古環(huán)境記錄

鋪開了對整個(gè) “暖池 ”區(qū) (包括南海南部 、赤道西太平洋 、東印度洋海區(qū) )的古環(huán)境和沉積 、構(gòu)造分析。其中以南沙海區(qū) ODP1143站為重點(diǎn)的研究區(qū)域, 在第四紀(jì)氣候冰期 —間冰期旋回動力學(xué)機(jī)制方面取得突破性進(jìn)展 ;而以赤道西太平洋 MD01-2386 柱狀樣為重點(diǎn)的研究, 著重在提取高分辨率古海洋學(xué)信息, 已揭示出千年尺度的古氣候事件。

沉積與古環(huán)境方面的分析達(dá) 4 萬余次, 是本項(xiàng)目最大的工作量 (表 2) 。

2.4 開展“暖池”區(qū)現(xiàn)代過程觀測和研究

利用“大洋一號 ”和 “海洋四號 ”等科學(xué)考察船的航次對西太平洋赤道以北的暖池核心區(qū), 以及南海海洋研究所 “實(shí)驗(yàn)三號 ”科學(xué)考察船的南沙和南海北部航次等對南海海區(qū)開展地質(zhì)和海洋的現(xiàn)代過程以及生物學(xué)研究, 包括釋放沉積捕獲器 、現(xiàn)場提取深海微生物總 DNA、采取水文、海水化學(xué)和沉積物間隙水等樣品, 對各種現(xiàn)代深海過程進(jìn)行觀測 、分析和研究, 重點(diǎn)研究海水與海底的物質(zhì)和能量交換 。投放在南海南部海區(qū)的沉積物捕獲器, 為我國首次取得了 “暖池 ”區(qū)全年的沉積記錄 。

2.5 進(jìn)行海 、氣數(shù)值模擬與地質(zhì)記錄的直接對比

在發(fā)展一個(gè)全球高分辨率的海洋環(huán)流模式 LICOM和相應(yīng)的耦合環(huán)流模式 FGOALS的基礎(chǔ)上, 利用數(shù)值模式研究了板塊構(gòu)造和地球軌道參數(shù)變化對氣候變化 (特別是對熱帶太平洋和印度洋海流 )的影響, 包括 14 Ma、11 Ma、6 Ma、1 Ma的暖池區(qū)海陸格局變化對大氣環(huán)流影響的數(shù)值試驗(yàn) [ 2] , 印度尼西亞通道和巴拿馬地峽關(guān)閉的氣候效應(yīng), 赤道西太平洋暖池在末次盛冰期和全新世暖期的變化規(guī)律及其對全球氣候的影響等 [ 3] 。

2.6 建立起我國深海微生物的研究體系

“深部生物圈 ”研究海底沉積物中的微生物, 是國際深海研究的最新前沿領(lǐng)域。本項(xiàng)目為我國 “深部生物圈”的研究邁出了第一步:建立起適合深海特殊環(huán)境的若干創(chuàng)新性技術(shù)和方法, 包括深海環(huán)境樣品微量 DNA提取技術(shù) 、連續(xù)培養(yǎng)系統(tǒng)以及現(xiàn)場觀測技術(shù)和樣品的采集 、保存技術(shù)等 ;研究了 “暖池 ” 等海區(qū)水柱及沉積物中微型生物類群的多樣性和生物量;研究了深海沉積物中細(xì)菌與古菌參與 C1代謝的種群并進(jìn)行了半定量 PCR分析;構(gòu)建了幾丁質(zhì)酶等多個(gè)反應(yīng)環(huán)境特征的分子生物學(xué)探針 ;建立了細(xì)胞膜電位等細(xì)胞動力學(xué)參數(shù)的方法以及評價(jià)細(xì)菌生理狀態(tài)的方法和模型。

2.7 研究海洋微型生物與碳循環(huán)的關(guān)系

顆粒小于 20 μm的海洋微型生物, 不能用通常的方法檢出, 是浮游生物研究的新課題, 而此類生物在大洋碳循環(huán)中的作用也正在揭示之中。本項(xiàng)目與國際上少數(shù)國家一起, 開展了海洋微型生物、特別是 <2 μm的超微型浮游生物 ( pico-plankton)的研究, 取得了重要成果 。本項(xiàng)目建立了一系列新技術(shù) ( TIREM、MP等 [ 4] ), 用來研究原來不能檢測出的海洋微型生物, 研究了大洋微型生物主要類群的多樣性 、數(shù)量分布及其與生態(tài)環(huán)境的關(guān)系 。

2.8 進(jìn)行熱液作用研究嘗試和技術(shù)準(zhǔn)備

與國內(nèi)外同行合作, 對東太平洋和沖繩海槽現(xiàn)代海底熱液活動區(qū)的沉積物進(jìn)行了礦物學(xué)、地球化學(xué)等研究, 取得熱液活動及其間歇期、板內(nèi)熱液存在的沉積學(xué)證據(jù), 并進(jìn)行初步的數(shù)學(xué)模型建立。特別是項(xiàng)目組成員參加了中美在東太平洋的首次聯(lián)合深潛科學(xué)考察, 取得了大量樣品, 利用自行研制和設(shè)計(jì)的設(shè)備成功進(jìn)行海底原位熱液煙囪及生物的生長實(shí)驗(yàn)。此外, 還在海底熱液探測采樣技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展, 構(gòu)建形成了初具規(guī)模的深海極端環(huán)境探測和模擬實(shí)驗(yàn)研究平臺 。

此外, 5年來對國內(nèi)外在“暖池”及其鄰區(qū)構(gòu)造、地震勘探 、沉積 、古環(huán)境等方面的各種成果進(jìn)行收集、匯編, 對國際有關(guān)熱帶碳循環(huán)和全球深海同位素資料進(jìn)行收集 、整理, 結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)生的數(shù)以萬計(jì)的數(shù)據(jù), 按地理信息系統(tǒng)整理成圖, 編制暖池區(qū)和區(qū)內(nèi)的局部海區(qū)的海底地形 、海底重力異常 、海底熱流等基礎(chǔ)圖件, 建立了數(shù)據(jù)庫 。

3 研究成果

本項(xiàng)目一方面在南海大洋鉆探的基礎(chǔ)上, 圍繞熱帶海洋在地球系統(tǒng)中的作用向縱深發(fā)展, 在 “熱帶碳循環(huán) ”研究中取得了原創(chuàng)性的成果, 是古環(huán)境研究中的突破性進(jìn)展 ;另一方面依托國內(nèi)大洋專項(xiàng)和國內(nèi)外合作航次, 在深海研究和圈層相互作用上朝橫向發(fā)展, 取得了一系列國際性成果, 在我國形成了與國際接軌的深海研究力量。

3.1 “熱帶碳循環(huán)”研究

地球軌道變化驅(qū)動冰期旋回的理論, 是氣候演變研究在 20世紀(jì)的最大突破。然而以 65°N太陽輻射量為準(zhǔn)的傳統(tǒng)軌道理論, 從一開始就面臨著一系列不能回答的 “難題 ”;近年來學(xué)術(shù)界加深了對熱帶過程和大氣 CO2濃度變化的認(rèn)識, 更進(jìn)一步提出了重新估價(jià)低緯區(qū)和碳循環(huán)在全球氣候系統(tǒng)中作用的問題 。

本項(xiàng)目以 “西太平洋暖池 ”為重點(diǎn), 通過地質(zhì)資料和氣候數(shù)值模擬的結(jié)合, 揭示了 “暖池 ”和東亞季風(fēng)發(fā)育的階段性, 并在高分辨率分析的基礎(chǔ)上, 發(fā)現(xiàn)暖池海區(qū)冰消期表層水升溫比北半球冰蓋的融化早 2 ~ 3 ka, 而與冰芯記錄的大氣 CO2濃度變化相當(dāng)一致, 展示了軌道尺度上熱帶過程在氣候系統(tǒng)中的積極作用, 而并非都由北半球高緯過程所控制 。

南沙海區(qū)大洋鉆探的 500萬年高分辨率地層剖面中, 發(fā)現(xiàn)有碳同位素的 40 ~ 50萬年長周期 。經(jīng)過全球?qū)Ρ群蛯σ獯罄闲率赖貙拥膶?shí)測與分析, 證明這是世界大洋碳儲庫對于地球運(yùn)行軌道偏心率長周期的響應(yīng), 并推測是通過浮游植物群改變有機(jī)碳在海洋碳沉積中的比例所致。為解釋這種大洋碳儲庫長周期的成因, 本項(xiàng)目提出了 “低緯輻射量 ※季風(fēng) ※風(fēng)化※硅供應(yīng) ※硅藻 ※碳儲庫 ”的工作假說 。在 40萬年偏心率長周期上, 氧、碳同位素近 3 000 多萬年來呈現(xiàn)耦合關(guān)系, 但到第四紀(jì)時(shí)相互 “脫鉤 ”, 其中至少 2次大洋碳儲庫的急劇變化, 導(dǎo)致第四紀(jì)冰蓋的急劇增大 、甚至氣候轉(zhuǎn)型事件, 說明大洋碳儲庫通過熱帶過程能夠直接響應(yīng)軌道驅(qū)動, 而不僅是消極追隨冰蓋變化的高緯過程。

大洋碳儲庫長周期的發(fā)現(xiàn), 揭示了地球表層系統(tǒng)變化中一種新機(jī)制 ;雖然目前的認(rèn)識尚屬初步, 但可望克服氣候變化軌道驅(qū)動傳統(tǒng)理論中的若干 “難題 ”, 有助于對地球環(huán)境長期變化趨勢的科學(xué)預(yù)測。

對于“深海 973”項(xiàng)目的突出成果, 其具體內(nèi)容將由本文的續(xù)篇 “氣候變化的熱帶驅(qū)動與碳循環(huán) ” 做進(jìn)一步闡述 [ 1] 。

3.2 學(xué)科前沿的深海研究

項(xiàng)目的另一個(gè)目標(biāo)在于開展國際前沿的深海研究, 形成我國與國際接軌的深海研究力量 。這項(xiàng)目標(biāo)涉及的領(lǐng)域多 、范圍寬, 擇要而言有 :

3.2.1 “深部生物圈”的初步探索

近年來深海研究的一個(gè)新領(lǐng)域是深海沉積中的微生物, 有人估計(jì)海底下的 “深部生物圈”可占全球生物量的 1 /10, 無論作為微生物基因資源, 或者作為深海的地質(zhì)營力, 都屬于國際深海研究的前沿。通過本項(xiàng)目和其他項(xiàng)目的支持, 我國已經(jīng)從無到有建立了深海微生物研究實(shí)驗(yàn)室, 并且開始取得與國際接軌的成果 。本項(xiàng)目研究了 “西太平洋暖池區(qū) ” 和“東太平洋深海多金屬結(jié)核區(qū) ”沉積物細(xì)菌和古菌的多樣性和分布, 利用特異性的分子生態(tài)學(xué)探針, 對西太平洋暖池的深海微生物種群進(jìn)行生態(tài)多樣性調(diào)查, 結(jié)果表明西太平洋暖池區(qū)存在著比較完整的甲烷循環(huán) 、硫循環(huán)途徑。相對于其它開放大洋 (低甲烷含量 、低氧含量、高硫酸鹽含量、寡營養(yǎng) )環(huán)境, 其代謝活動強(qiáng)度較高, 可高出 1 個(gè)數(shù)量級, 而參與 CH4 氧化的細(xì)菌 、古菌類群, 只占細(xì)菌或古菌總量的 1%左右 [ 5 ~ 7] 。

3.2.2 海洋微型生物與碳循環(huán)

查明了具有重要生態(tài)學(xué)意義的原綠球藻在西太平洋邊緣海的分布邊界、變化規(guī)律及其基本影響因素、初步確立了其生態(tài)地位 [ 8, 9] , 并給出了相關(guān)的 4 類超微型生物 (原綠球藻、聚球藻、自養(yǎng)真核類 、異養(yǎng)細(xì)菌 ) 在太平洋中緯度剖面上的基本分布格局 (表 3) 。如以原綠球藻 ( ~ 0.5 μm)為代表的自養(yǎng)超微型生物, 在東海近岸占浮游生物總量的 12%, 到陸架占 43%, 到黑潮區(qū)占 69%, 而在貧養(yǎng)的開放大洋可占 絕對優(yōu)勢。 同時(shí), 還開拓了 功能類群 AAPB(好氧不產(chǎn)氧光合異養(yǎng)菌 )這一個(gè)新領(lǐng)域的研究, 建立了新的技術(shù)方法 TIREM, 揭示了與以往認(rèn)識不同的 AAPB分布規(guī)律和可能的調(diào)控機(jī)制 [ 4] , 并探討了過去被忽視的微型生物在大洋碳循環(huán)中的作用。

3.2.3 深海熱液作用的研究

本項(xiàng)目成員通過參加中美聯(lián)合深潛科學(xué)考察, 在東太平洋海隆胡安 ·德富卡洋脊乘 Alvin號深潛器下潛熱液口, 不但獲取了用于地質(zhì)學(xué)研究的硫化物和沉積物樣品, 還采集了可用于地微生物學(xué)研究的微生物和熱液樣品;并利用自行研制和設(shè)計(jì)的高溫帽和培養(yǎng)籃, 成功進(jìn)行海底原位熱液煙囪及生物的生長實(shí)驗(yàn), 是我國海洋界對深海熱液口的首次實(shí)地考察, 為闡明生物 —礦物的相互作用以及進(jìn)一步的研究提供了資料。此外, 還對熱液煙囪體樣品進(jìn)行了結(jié)構(gòu)和礦物地球化學(xué)研究, 再造了不同煙囪體的形成環(huán)境和生長歷史 ;對煙囪體內(nèi)溫度場 、熱通量密度場和熱液過程進(jìn)行數(shù)值模擬, 結(jié)果表明滲透率是影響熱液循環(huán)模式的最重要因素。

3.2.4 深海沉積學(xué)的研究

深海在我國沉積學(xué)研究中十分薄弱, 本項(xiàng)目以南海為目標(biāo), 開展了沉積物定量統(tǒng)計(jì)和源區(qū)地質(zhì)的研究。首先, 在 0 ~ 24°N和 104 ~ 121°E之間的南海海域內(nèi), 共收集鉆井巖芯 155個(gè), 地震剖面 94 條以及數(shù)幅沉積等厚圖資料, 在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了南海沉積學(xué)數(shù)據(jù)庫 。在地理信息系統(tǒng)支持下, 分別對晚新生代 6個(gè)時(shí)期 ( E3 、N 1 1 、N 2 1 、N 3 1 、N2 、Q)以及末次冰期和冰后期的沉積量加以統(tǒng)計(jì), 制作了相應(yīng)各時(shí)期沉積格局分布與堆積速率變化的圖件, 說明南海海盆自漸新世張裂以來共接受了 1.44 ×10 16 t的沉積物, 平均堆積速率 12.8 g/( cm 2 · ka), 其中以漸新世為最高, 第四紀(jì)次之, 主要堆積在海盆邊緣區(qū) 。其次, 提出了根據(jù)區(qū)域地震資料重建全球海平面變化幅度的定量模型, 應(yīng)用于南海巽他陸架, 編制出了上新世以來的全球海平面變化曲線, 包含了大約 36個(gè)海平面升降變化周期, 分辨率比 Haq等 [ 10] 的全球曲線高出一個(gè)數(shù)量級以上 [ 11] 。第三, 利用礦物和地球化學(xué)等多種指標(biāo), 對南海深海沉積的碎屑物來源進(jìn)行分析, 發(fā)現(xiàn)北部陸坡在東沙以東的高速堆積體, 物源主要在于臺灣 [ 12] , 而西部陸坡中段, 主要來自越南東部山區(qū)小河而不是紅河等大河。

總之, 本項(xiàng)目在海洋生物、海洋化學(xué)和海洋沉積等方面都開展了深海現(xiàn)代過程的前沿性研究, “深部生物圈”的研究從無到有, 海洋微型生物的研究挑戰(zhàn)國際前沿問題, 深海沉積學(xué)取得重要進(jìn)展, 深海熱液口的現(xiàn)場研究得以實(shí)現(xiàn)。一支由多學(xué)科相聯(lián)合的我國深海基礎(chǔ)研究力量, 已經(jīng)初步形成 。

4 實(shí)施效果

作為學(xué)科前沿項(xiàng)目, 實(shí)施效果主要體現(xiàn)在學(xué)術(shù)論文和對學(xué)科發(fā)展的推進(jìn) 。 5年里項(xiàng)目組成員在國內(nèi)外核心刊物上已發(fā)表論文 346篇、出版專著 3部, 其中第一作者的論文 298篇, SCI收錄的論文 121 篇, 體現(xiàn)了我國深海研究的新局面。此外, 還提出了綜合大洋鉆探 ( IODP)第 683號航次預(yù)建議書, 獲得了國際評審組的高度評價(jià)和積極響應(yīng) 。盡管本項(xiàng)目的許多重要進(jìn)展是在最近 1 ~ 2年里取得, 大量成果尚待在今后幾年內(nèi)陸續(xù)發(fā)表, 5年中已有部分成果獲得 5項(xiàng)國家和省部級科技獎勵(lì) ;本項(xiàng)目在以下 3 方面對學(xué)科發(fā)展做出了貢獻(xiàn):

4.1 氣候環(huán)境演變中一種新機(jī)制的發(fā)現(xiàn)

本項(xiàng)目研究最具有新意的學(xué)術(shù)成果在于氣候演變中熱帶驅(qū)動的研究和大洋碳儲庫長周期的發(fā)現(xiàn), 提出碳儲庫在偏心率長周期的時(shí)間尺度上, 可以直接對軌道周期做出響應(yīng) ;這種疊加在冰期旋回之上的長周期容易遭到忽視, 卻是科學(xué)地預(yù)測氣候環(huán)境未來變化趨勢所不可缺少的環(huán)節(jié) 。地球氣候系統(tǒng)的變化, 不能只用高緯區(qū)的物理過程解釋, 低緯區(qū)的過程, 尤其是生物地球化學(xué)過程也在氣候環(huán)境變化中起著關(guān)鍵作用, 大洋碳儲庫的長周期就是新認(rèn)識的一種 。大洋碳儲庫長周期反映了地球系統(tǒng)中圈層相互作用中一種未被識別的新機(jī)理, 目前尚在認(rèn)識過程的早期, 距離形成完整的系統(tǒng)和贏得學(xué)術(shù)界的公認(rèn), 還有相當(dāng)?shù)穆烦?。但南海的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)打開了認(rèn)識新機(jī)制的途徑, 突破已經(jīng)在望 。對于此項(xiàng)基礎(chǔ)研究的新成果, 在本文的續(xù)篇中有具體的介紹 。

4.2 建設(shè)與國際接軌的深海研究力量

本項(xiàng)目原定預(yù)期目標(biāo)之一是 “形成一支進(jìn)入國際前沿領(lǐng)域的我國深海基礎(chǔ)研究隊(duì)伍” 。經(jīng)過 5年的努力, 依靠大洋鉆探等國際計(jì)劃和大洋專項(xiàng)等國內(nèi)計(jì)劃相結(jié)合的平臺, 一支由海洋地質(zhì) 、海洋生物和海洋化學(xué)等學(xué)科相聯(lián)合的我國深海基礎(chǔ)研究力量, 已經(jīng)活躍在國際學(xué)術(shù)界, 而且正在迅速進(jìn)入最新的深海研究前沿領(lǐng)域。具體講, 本項(xiàng)目在我國深海研究的能力建設(shè)上取得了重要成績, 分別在上海、廈門與廣州, 為深海地質(zhì)與古海洋學(xué) 、深海微生物學(xué)、深海化學(xué)與熱液活動三方面的研究建設(shè)了實(shí)驗(yàn)基地。同時(shí), 我國海洋界近年來的不少亮點(diǎn)出自本項(xiàng)目的研究隊(duì)伍 :我國海洋界涌現(xiàn)的 2個(gè)國家自然科學(xué)基金委員會創(chuàng)新群體和國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室都出自本項(xiàng)目的承擔(dān)單位;5 年內(nèi)全國百篇優(yōu)秀論文海洋界的 3 篇中有 2篇出自本項(xiàng)目的研究隊(duì)伍 ;參加本項(xiàng)目的科學(xué)家中有 7位成為重點(diǎn)基金項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人 。與此同時(shí), 深海研究的國際合作也蓬勃發(fā)展。 5 年來項(xiàng)目組成員在各種國際性學(xué)術(shù)會議上作口頭報(bào)告百余人次, 其中國際重要學(xué)術(shù)會議大會特邀報(bào)告 20余人次;通過每年舉辦全國性的短訓(xùn)班, 邀請國外著名專家講學(xué), 有效地促進(jìn)了研究工作的國際接軌。作為本項(xiàng)目核心的古海洋學(xué)研究發(fā)展尤為迅速, 主要承擔(dān)單位同濟(jì)大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室, 已成為西太平洋一個(gè)重要國際研究中心, 2007年還將組織在上海舉辦的第九屆國際古海洋學(xué)大會。

4.3 地球系統(tǒng)科學(xué)的研究實(shí)例

本項(xiàng)目以 “地球圈層相互作用 ”為主題, 以 “深海過程和深海記錄 ”為依托, 屬于典型的地球系統(tǒng)科學(xué) ;在執(zhí)行中, 也相應(yīng)突出了全球視野和學(xué)科交叉, 對于我國地球系統(tǒng)的研究具有一定的示范價(jià)值。這一方面體現(xiàn)在研究問題的全球視野, 另一方面表現(xiàn)為貫穿整個(gè)項(xiàng)目的學(xué)科交叉 。以 “氣候的熱帶驅(qū)動 ”和“大洋碳循環(huán)長周期 ”為例, 這都是立足本區(qū) 、放眼全球的科學(xué)問題 。研究中先從南沙海區(qū)的地層記錄中發(fā)現(xiàn)碳同位素長周期, 通過全大洋資料對比確定其全球性;再選擇地中海的季風(fēng)記錄為對象的檢驗(yàn)假說, 從西西里島上新世國際層型剖面獲得證明, 得出全大洋碳儲庫長周期的結(jié)論。在 “暖池 ”氣候效應(yīng)的研究中, 依靠大氣科學(xué)與地質(zhì)科學(xué)的交叉, 通過海洋大氣數(shù)值模擬與地質(zhì)記錄的直接對比, 對西太平洋暖池地質(zhì)構(gòu)造演化的氣候效應(yīng), 以及暖池和印度尼西亞穿越流對于冰期旋回的響應(yīng), 取得了新的認(rèn)識。在探索全大洋碳儲庫長周期的機(jī)理時(shí), 依靠生物學(xué)與地質(zhì)學(xué)的結(jié)合, 利用人工氣候箱, 模擬了顆石藻和硅藻對全球 CO2濃度升高的生理響應(yīng), 為進(jìn)一步推斷浮游植物與碳儲庫的關(guān)系提供依據(jù)。

5 結(jié) 語

5年來的進(jìn)展表明, 本項(xiàng)目的設(shè)立與完成是我國深海基礎(chǔ)研究的一項(xiàng)重要舉措。成果的取得不僅依靠絕大多數(shù)成員的全心投入和精誠合作, 也靠著有關(guān)各系統(tǒng)的大力支持。由于受經(jīng)費(fèi)和條件的限制, 本項(xiàng)目的海上工作基本上只能依靠和國際 、國內(nèi)其他項(xiàng)目的合作, 利用 “大洋專項(xiàng) ”和南海海洋研究所的開放航次等國內(nèi)機(jī)會, 或者依靠中法合作的 “馬可波羅”航次等國際機(jī)會, 才得以實(shí)現(xiàn)。海上工作是深海研究的基礎(chǔ), 如何保障自主組織專題航次的機(jī)會, 是我國進(jìn)一步開展深海基礎(chǔ)研究的關(guān)鍵問題。

本項(xiàng)目的研究對象———深海, 是我國地球科學(xué)中最缺乏基礎(chǔ)的部分 ;而研究主題 ———圈層相互作用, 屬于典型的多學(xué)科交叉, 又是我國學(xué)術(shù)界相對比較陌生的方面。盡管有了重要進(jìn)展, 但對于基礎(chǔ)問題的研究來講只能說僅邁出了第一步 。如對深海海底和水層中微型生物的研究有了很好的開端, 也在向主題 “碳循環(huán)”研究靠攏, 但真的要將微生物對碳循環(huán)的貢獻(xiàn)用到大洋碳探儲庫的計(jì)算, 還有相當(dāng)距離 。因此, 深海研究的學(xué)科交叉, 要求有較長時(shí)期的積累才能有重要的突破。

作為我國深海基礎(chǔ)研究的首次 “ 973”項(xiàng)目, 本次研究采用 “圈層相先互作用 ”的題目, 包容較寬的內(nèi)容是必要的, 但是進(jìn)一步的工作要求聚焦 。隨著新世紀(jì)的到來, 深海研究的范圍和重要性愈益增大, 發(fā)達(dá)國家的投入也顯著增加, 我國采取對應(yīng)措施已經(jīng)迫在眉睫 。無論深海油氣和水合物的勘探, 或者深海觀測網(wǎng)和深潛設(shè)備的建設(shè), 都要求有基礎(chǔ)研究的支撐和先導(dǎo)。根據(jù)我國實(shí)際, 選擇有利的切入點(diǎn),開展更為深入的深海基礎(chǔ)研究, 是我國發(fā)展海洋事業(yè)和地球科學(xué)的當(dāng)務(wù)之急。——論文作者:汪品先, 翦知湣, 劉志飛