�l(f��)���r(sh��)�g��2022-02-24���ٷ��늹��QՓ���g�[��1��

ժ Ҫ�� ժҪ �S���Ƽ��IJ���l(f��)չ���M(j��n)�����o����܂�ݔ���g(sh��)�ѳɞ����(n��i)�������P(gu��n)ע���о��n�}����δ������l(f��)չ�ı�Ȼڅ��(sh��)�����Ƚ�B�o����܂�ݔ���g(sh��)����Դ���ݵ�늴Ų��İl(f��)�F(xi��n);���������o����܂�ݔ���g(sh��)�����N��Ҫ��ʽ�������Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)���C��o����܂�ݔ���g(sh��)����

����ժҪ �S���Ƽ��IJ���l(f��)չ���M(j��n)�����o����܂�ݔ���g(sh��)�ѳɞ����(n��i)�������P(gu��n)ע���о��n�}����δ������l(f��)չ�ı�Ȼڅ��(sh��)�����Ƚ�B�o����܂�ݔ���g(sh��)����Դ���ݵ�늴Ų��İl(f��)�F(xi��n);���������o����܂�ݔ���g(sh��)�����N��Ҫ��ʽ�������Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)���C��o����܂�ݔ���g(sh��)�����o����܂�ݔ���g(sh��)���ڴ˻��A(ch��)�ϣ���(du��)���N��ʽ�ğo����܂�ݔ���g(sh��)�İl(f��)չ�F(xi��n)���M(j��n)��Փ����Ԕ��(x��)�U��Ŀǰ����(n��i)��o����܂�ݔ���g(sh��)���о��ɹ�������(du��)�ȷ���Ŀǰ�о���V���ĸБ�(y��ng)���C��o����܂�ݔ���g(sh��)��ԭ����ϵ�y(t��ng)��(g��u)�ɡ����������Լ��\(y��n)�Зl���ϵĮ�ͬ�����(du��)�o����܂�ݔ���g(sh��)�ڸ���(g��)�I(l��ng)��đ�(y��ng)���M(j��n)����չ����

�����P(gu��n)�I�~���Б�(y��ng) �C�� �� �o����܂�ݔ

����0 ����

�����o����܂�ݔ(Wireless Power Transfer, WPT)���g(sh��)��ָ�o�茧(d��o)���������������|��ֱ�ӌ�����D(zhu��n)�Q��늴Ų����Ⲩ��������ʽ��ͨ�^���g���������Դ���f��ؓ(f��)�d����܂�ݔ���g(sh��)������ֱ��Q��ǽ��|��܂�ݔ(Contactless Energy Transfer, CET)���g(sh��)��ԓ���g(sh��)��(sh��)�F(xi��n)���Դ�cؓ(f��)�d֮�g����ȫ늚���x�����а�ȫ���ɿ����`��Ȃ��y(t��ng)��܂�ݔ��ʽ�o�ɱȔM�ă�(y��u)�c(di��n)����˵õ��ˇ���(n��i)��W(xu��)�ߵďV���P(gu��n)ע[1,2]��

�����o����܂�ݔ�����һ�ٶ�������β������Ŀ��(bi��o)��ԓ���g(sh��)��һ��(g��)���W(xu��)�ƽ����ǰ�ؼ��g(sh��)���漰늌W(xu��)������W(xu��)�����όW(xu��)������W(xu��)�����ƿƌW(xu��)�ȶ���(g��)�W(xu��)�ƺ��I(l��ng)�o����܂�ݔ������Ч�ؿ˷���¶��(d��o)�w��ɵ���늰�ȫ�����|ʽ��늵Ļ����|�C(j��)��(g��u)��ĥ�p�Ȇ��}���������ڳ���ˮ�¡�����ȼ�ױ����w�Ĺ����h(hu��n)���£���?q��)���ʽ����|ʽ���������|늡���ը�����(z��i)���¹ʡ��o����܂�ݔ���g(sh��)�ij��F(xi��n)߀���M(j��n)�˴������͑�(y��ng)�ü��g(sh��)�Įa(ch��n)������ֲ��ʽ�t(y��)���O(sh��)��ķǽ��|ʽ��늡����߉�/�ظ߉��U���ϱO(ji��n)�y(c��)�O(sh��)��ķǽ��|ʽ��늡���������ķǽ��|ʽ��늡��Ƅ�(d��ng)�O(sh��)��ķǽ��|ʽ��늼�늄�(d��ng)��܇�ğo����늵ȡ����S������늾W(w��ng)����Դ��(li��n)�W(w��ng)�İl(f��)չ��늄�(d��ng)��܇�ğo����늼��g(sh��)���O��ش��M(j��n)����Դ��܇�a(ch��n)�I(y��)�İl(f��)չ�����⣬��̫���I(l��ng)��߀����ͨ�^�o����܂�ݔ��ʽ����̫�յ�̫��܂�ݔ?sh��)����桢�ں�����֮�g��(sh��)�F(xi��n)�o����܂�ݔ;��܊���I(l��ng)�o����늿�����Ч�����܊���b�����е���`���Ժ͑�(zh��n)��������ˣ�������Ҫ�l(f��)�_(d��)���Ҷ�ʮ����ҕ�o����܂�ݔ���g(sh��)���о���������ʡ�����W(xu��)Ժ���k�ġ���ʡ�������g(sh��)�u(p��ng)Փ���s־�ь��o����܂�ݔ���g(sh��)�О����I(l��ng)����δ����ʮ��ƌW(xu��)���g(sh��)֮һ[3]��

����1 �o����܂�ݔ���g(sh��)����Դ

�����o����܂�ݔ���g(sh��)����Դ�����ݵ�늴Ų��İl(f��)�F(xi��n)��1865 �꣬����˹�f��ǰ�ˌ�(sh��)�(y��n)�Ļ��A(ch��)�ϣ��w�{������������˹�f���̽M����Փ���A(y��)Ҋ��늴Ų��Ĵ��ڡ�1888 �꣬��Ɲͨ�^��(sh��)�(y��n)�ɹ���“���@”��늴Ų����Ķ������̖(h��o)�ğo����ݔ?sh��)춨�ˈ?ji��n)��(sh��)�Ļ��A(ch��)��Ҳ����ܵğo����ݔ�ṩ�˰l(f��)չ�Ŀ��ܡ�

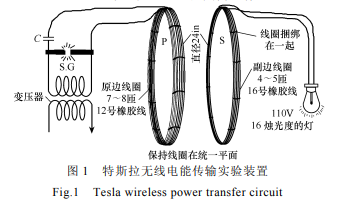

�����^늴Ų��l(f��)�F(xi��n)���ã�����İl(f��)������˹�����_ʼ�˟o����܂�ݔ���g(sh��)��̽��[4]�����䌣��“늚�����ϵ�y(t��ng)”��ͨ�^���M(j��n)��Ɲ���l(f��)���������l�Դ[5]������˟o����܂�ݔ?sh��)Ă����O(sh��)��;1893 �꣬��˹���ڸ炐�ȁ����粩�[��(hu��)�ϣ��ڛ]���κΌ�(d��o)�������������B�ӵ���r�£������c(di��n)����һ�K��������[6]����˹��չʾ���������o����܂�ݔ��(sh��)�(y��n)�b����D 1 ��ʾ[7]���l(f��)����ɸ��l�����Դ��׃�������l(f��)�侀Ȧ P��늻��g϶�_�P(gu��n) S. G ������� C �M��;���ն��ɽ��վ�Ȧ S ��һ��(g��) 40W �ğ��ݽM��;�l(f��)�侀Ȧ�c���վ�Ȧֱ������ 24in(1in=0.025 4m��24in ��s 60cm)���є�(sh��)Ҋ�D 1 �И�(bi��o)ע����(d��ng)�l(f��)�侀Ȧ늸� L �c����� C �Ը��l�����Դ���l�ʰl(f��)����(li��n)�C��r(sh��)������� C �Ϯa(ch��n)�����C��늉�������늻��g϶�_�P(gu��n) S. G��ʹ�l(f��)�侀Ȧ P �c����� C ��(j��ng) S. G ��·�l(f��)����(li��n)�C�l(f��)�侀Ȧ P �����^���C������a(ch��n)���ň�(ch��ng)����ϵ����վ�Ȧ S���D(zhu��n)�Q����܌������c(di��n)����ԓ�b�ÿ����ڰl(f��)�侀Ȧ�ͽ��վ�Ȧ��� 1ft (1ft=0.304 8m����s 30cm)������(n��i)������

����1898 �꣬��˹���ְџo����܂�ݔ���g(sh��)��(y��ng)�õ����w늯��У��ɹ�������늯��f(xi��)��(hu��)�� 8 �����(hu��)���״�չʾ���������ڡ�늚�̎����� 544 �ں� 550 ���ϣ�1999 �걻��Proceedings of the IEEE�����齛(j��ng)��Փ����ӡ[8]����˹������o��늯��b����D 2 ��ʾ���l(f��)�侀Ȧ��һ��(g��)ֱ����С�� 3ft(��s 90cm)�Ĵ��F�h(hu��n) H���F�h(hu��n)���@�Ў��Ѵִ����|�� P���ɶ˲�(li��n)һ��(g��)�ɴ���e�O���γɵĿ�׃�������Ȼ���c�Դ��(li��n);���վ�Ȧ��һ��ͨ������@�Ƶľ�ȦS���Ãɂ�(g��)ľ�� h ��Ӳ����̶����B�ӵ����w��ԓ�b�ù����r(sh��)���l(f��)�侀Ȧ�c��׃��������Դ�l���°l(f��)����(li��n)�C�����^�l(f��)�侀Ȧ���C������a(ch��n)���ň�(ch��ng)����ϵ����վ�Ȧ���D(zhu��n)�Q����܌�(du��)���w�M(j��n)��늯���

����1899 �꣬��˹���ڿ��_�������_չ�˴�Ҏ(gu��)ģ�o����܂�ݔ?sh��)ćLԇ���l(f��)�����C���l�ʞ� 150kHz ����˹����Ȧ[9]�������L�u��������������˹������D 3 ��ʾ���mȻ��K�����Y���T����������˹�����M(j��n)�д��ʟo����܂�ݔ?sh��)Č?sh��)�(y��n)�]�Ќ�(sh��)�F(xi��n)�������o�˂��o�����롣��˹������߀�O(sh��)�댢���������(n��i)��(d��o)�w��������x�������⌧(d��o)�w��������֮�g������ 8Hz �ĵ��l늴Ź���(��������)����(sh��)�F(xi��n)ȫ��o����܂�ݔ����ˣ���˹�����o�Ɇ��ǟo����܂�ݔ?sh��)��_���ߣ��ǟo����܂�ݔԭ���ͼ��g(sh��)�ĵ����[10]��

����2 �o����܂�ݔ���g(sh��)����ʽ

�����o����܂�ݔ���g(sh��)��Ҫ�֞����N������ʽ��

����(1)�Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)��ԓ���g(sh��)��ͨ�^�ɷNԭ�팍(sh��)�F(xi��n)���ٻ���늴ŸБ�(y��ng)ԭ�������l(f��)�侀Ȧ�ͽ��վ�Ȧ���ڷdz����ľ��x����(d��ng)�l(f��)�侀Ȧͨ�^����r(sh��)�����a(ch��n)���Ĵ�ͨ�ڽ��վ�Ȧ�иБ�(y��ng)늄�(d��ng)��(sh��)���Ķ�����܂�ݔ?sh��)��?f��)�d;�ڻ���늈�(ch��ng)���ԭ����ͨ�^�ɂ�(g��)�ɷ��x��ݘO���늈�(ch��ng)׃������(sh��)�F(xi��n)��ܟo����ݔ��

����(2)�C��o����܂�ݔ���g(sh��)��ԓ���g(sh��)ͬ�ӿ�ͨ�^�ɷNԭ�팍(sh��)�F(xi��n)���ٻ��ڴ��C��ԭ�����ڽ���(ch��ng)������(n��i)��ʹ�l(f��)�侀Ȧ�c���վ�Ȧ�����������C����C���B(t��i)����(sh��)�F(xi��n)��ܵ��о��x�o����܂�ݔ;��늈�(ch��ng)�C��ԭ����ͨ�^ʹ�ɂ�(g��)����늸еĿɷ��x��ݘO�幤�����C���B(t��i)��ͨ�^늈�(ch��ng)�C��(sh��)�F(xi��n)��ܵğo����ݔ��

����(3)���o����܂�ݔ���g(sh��)��ԓ���g(sh��)�Ļ���ԭ���nj�����D(zhu��n)�Q������Ȼ��ͨ�^�쾀����g�l(f��)�䣬�����쾀���պ��D(zhu��n)�Q����ܽoؓ(f��)�d��늣���(sh��)�F(xi��n)�h(yu��n)���x�ğo����܂�ݔ���cԓ���g(sh��)ԭ����ͬ�ğo����܂�ݔ��ʽ��߀�л������l���g(sh��)�ğo����܂�ݔ�����ڼ���ğo����܂�ݔ�ͻ��ڳ����ğo����܂�ݔ?sh��)ȡ?/p>

�����������N��ʽ�ğo����܂�ݔ���g(sh��)�����չ�����늴ň�(ch��ng)��ݗ��^(q��)����ݗ��^(q��)���M(j��n)�з�����Ԍ������֞��ݗ��ʽ�o����܂�ݔ���g(sh��)��ݗ��ʽ�o����܂�ݔ���g(sh��)�����иБ�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)���C��o����܂�ݔ���g(sh��)���ڷ�ݗ��ʽ�������o����܂�ݔ���g(sh��)�t����ݗ��ʽ��

������ͬ�ğo����܂�ݔ���g(sh��)���ܸ������Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)�Ă�ݔ���ʴ�����ʿ��_(d��)�װ� kW ���ϣ���Ч���^�ߣ����Ч���� 90%���ϣ�����ݔ?sh��)ľ��x�̣ܶ�һ���ڎ� cm ����[11];�C��o����܂�ݔ���g(sh��)�F(xi��n)�A����܂�ݔ���x��ʮ�� cm ���� m����ݔ���ʏĎ�ʮ W ���� kW��Ч�ʏ� 40%�� 90% ����;���o����܂�ݔ���g(sh��)��ݔ?sh��)ľ��x�^�h(yu��n)���� km ��(j��)����ݔ���ʏ� mW ��(j��)�� MW ��(j��)����Ч�ʘO�ͣ�һ����� 10%��Ŀǰ����аl(f��)չ�͑�(y��ng)��ǰ�����ǸБ�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)���C��o����܂�ݔ���g(sh��)��

����3 �o����܂�ݔ���g(sh��)�İl(f��)չ�v��

����3.1 �Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)

����1894 �꣬�^��˹��֮��M. Hutin �� M. Leblanc ��Ո(q��ng)��“늚�܉����׃����ϵ�y(t��ng)”����������ˠ����܇�� 3kHz �����Դ�Б�(y��ng)��늼��g(sh��)[12]���g����s�낀(g��)���o(j��)��1960 �꣬B. K. Kusserow ���ֲ��ʽѪ�øБ�(y��ng)��늷�ʽ[13]���_ʼ�˸Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)��ֲ��ʽ�t(y��)���O(sh��)�乩��еđ�(y��ng)���о����S�ã� J. C. Schuder ���ڸ炐�ȁ����K���W(xu��)�M(j��n)��һ�(xi��ng)��������“��(j��ng)Ƥ��������ݔ”���о��(xi��ng)Ŀ[14,15]��������ý��վ�Ȧ��(li��n)��݁팍(sh��)�F(xi��n)�C��o���a(b��)�����Ķ��_(d��)����Ч��܂�ݔ[16,17]��1970 �꣬�~�s��W(xu��)�� A. I. Thumim �Ȱl(f��)����ֲ��ʽ�t(y��)���O(sh��)��Б�(y��ng)��늵�Փ�ģ�������ڰl(f��)�侀Ȧ�����վ�Ȧͬ�r(sh��)�M(j��n)�д�(li��n)��ݟo���a(b��)��?sh��)ļ��g(sh��)�����о������ϵ��(sh��)��(du��)��܂�ݔ���ܵ�Ӱ�[18]��1971 �꣬���l���g(sh��)�đ�(y��ng)�ô��M(j��n)�˸Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)���t(y��)���O(sh��)���ϵİl(f��)չ[19]�����D(zhu��n)׃������ͬ���Q��[20]������ȡ���ˢ��1972 �꣬�����m�W���m��W(xu��)�� Don Otto ��Ո(q��ng)�˲��ÿɿع���׃���a(ch��n)�� 10kHz �Ľ���늽oС܇�Б�(y��ng)��늵Č���(NZ19720167422, JP49063111)���״��(y��n)�C�˽o�Ƅ�(d��ng)���w�Б�(y��ng)��늵Ŀ����ԡ�1974 �꣬���F(xi��n)��늄�(d��ng)��ˢ�ĸБ�(y��ng)�o����늼��g(sh��)[21]���b�ڱ��͵������Դͨ�^늴ŸБ�(y��ng)�o��ˢ�е�늳س�늡�1978 �꣬늄�(d��ng)��܇�ĸБ�(y��ng)�o����/���Ҳ�����ˌW(xu��)�g(sh��)��O����dȤ[22]���M(j��n)�� 20 ���o(j��) 80 �������(du��)늄�(d��ng)��܇�Б�(y��ng)�o����܂�ݔ��Փ��̽���͑�(y��ng)�Ì�(sh��)�`�������M(j��n)һ���l(f��)չ[23-25]��ͬ�r(sh��)��ֲ��ʽ�t(y��)����е�ǽ��|��늼��g(sh��)����Ҳ�����^��ͻ�ƣ�1981 �꣬Ian C. Foster �M(j��n)һ��������ڽ��վ�Ȧ�M(j��n)�в�(li��n)����a(b��)��?sh��)ķ���������˂�ݔЧ�ʺ�λ���ݲ�[26]��1983 �꣬Ӣ���t(y��)�W(xu��)�о�����(hu��)�� N. N. Donaldson �� T. A. Perkins ����˰l(f��)�侀Ȧ�M(j��n)�д�(li��n)����a(b��)�������վ�Ȧ�M(j��n)�в�(li��n)����a(b��)��?sh��)ļ��g(sh��)���C�������(y��u)�����ϵ��(sh��)�������չ��ʣ���Ч���^��ֻ�� 50%[27]��1989 �꣬A. Ghahary �l(f��)չ���ô�(li��n)�C��׃�Q����(sh��)�F(xi��n)��(j��ng)Ƥ������ݔ�͌�(du��)��߅��Ȧ�M(j��n)�д�(li��n)����a(b��)��?sh��)ļ��g(sh��)[28,29]��1996 �꣬G. B. Joun �������һ��(c��)�Ͷ���(c��)ͬ�r(sh��)�M(j��n)�д�(li��n)����a(b��)��?sh��)ļ��g(sh��)[30,31]��

���������m�W���m��W(xu��)�� J. T. Boys ���ڣ��� 20 ���o(j��) 90 ����ԁ팦(du��)�Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)�İl(f��)չ�Ƅ�(d��ng)���ČW(xu��)��֮һ����ϵ�y(t��ng)���_չ�ˌ�(du��)�Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)���о�[32-34]�������о��F(tu��n)�(du��)�����˸Б�(y��ng)�o����܂�ݔ?sh��)��ؓ(f��)��a(b��)���ͷ�(w��n)������Փ[35-37]��J. T. Boys ������ 1991 ����Ո(q��ng)��“�Б�(y��ng)���ϵ�y(t��ng)”�Č������ѳɞ�� 20 ����Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)�l(f��)չʷ�ϵ�һ��(g��)��̱�[32]��ԓ�����״�ϵ�y(t��ng)������˸Б�(y��ng)�o����܂�ݔ�b�õĽY(ji��)��(g��u)���O(sh��)Ӌ(j��)������ԓ�Y(ji��)��(g��u)��D 4 ��ʾ���l(f��)�侀Ȧ�����ཻ��늹�늣����в�(li��n)�a(b��)��?sh��)�����ʰȡ��Ȧ����վ�Ȧ�����վ�Ȧݔ����(j��ng)�������_�P(gu��n)ģʽ���ƽoؓ(f��)�d��늣�ԓ�Y(ji��)��(g��u)��܉���܇�ǽ��|��늺�늄�(d��ng)��܇�o������еõ��ɹ��đ�(y��ng)�á�

����21 ���o(j��)�ԁ����Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)�_ʼ����a(ch��n)Ʒ����2003 �꣬Ӣ�� SplashPower ��˾�_ʼ�M(j��n)�иБ�(y��ng)�o����܂�ݔ?sh��)Įa(ch��n)Ʒ�_�l(f��)��2005 �����Ƶğo�������“SplashPad”����[38]�����Ԍ�(sh��)�F(xi��n) 1mm ��(n��i)�ğo�����;ͬ�꣬���� WildCharge ��˾�_�l(f��)�ğo�����ϵ�y(t��ng)�������_(d��)�� 90W�����Ԟ����(sh��)�Pӛ��Ӌ(j��)��C(j��)�Լ����NС������O(sh��)����[39]������۳��д�W(xu��)�����Դ���ڄt�ɹ�������ͨ���ͷǽ��|���ƽ�_(t��i)[40]����늕r(sh��)�g�c���y(t��ng)������o����2006 �꣬�ձ��|����W(xu��)�ČW(xu��)������ӡ������ MEMS �_�P(gu��n)�ܺ��ЙC(j��)���w�ܣ��Ƴɴ���e�ğo����܂�ݔĤƬ[41,42]��ԓĤƬ��ӡ���а댧(d��o)�w�Б�(y��ng)��Ȧ����ȼs�� 1mm����e�s�� 20cm2 ���ؼs�� 50g�������N�����ӡ��ذ塢�����ϣ����b�н��վ�Ȧ(���ڽ������)��ʥ�Q���ϵ� LED �����b����~��ˮ�еğ��ݻ�С��늙C(j��)��늡�2007 ��ܛ�����о�Ժ�O(sh��)Ӌ(j��)�͌�(sh��)�F(xi��n)��һ�Nͨ����“�o���������”�����S�⌢�Pӛ�����֙C(j��)���Ƅ�(d��ng)�O(sh��)����������ϼ����Ԅ�(d��ng)�_ʼ��늻��[43];ͬ�� 3 �£������eϦ���၆�ݵ� Powercast ��˾�_�l(f��)�ğo������b�ÿɞ���NС���ʵ���Ӯa(ch��n)Ʒ��늻�늣�ԓ���g(sh��)���� 915MHz ���l�ʣ���(sh��)�F(xi��n) 1m ������(n��i)�ğo����܂�ݔ����(j��)�Q�s�� 70%������D(zhu��n)����ֱ����ܣ�ԓ���g(sh��)�ѫ@������(li��n)��ͨ��ί�T��(hu��)(Federal Communications Commission, FCC)������(zh��n)[44]��

�����ڴ��ʸБ�(y��ng)�o����܂�ݔ�a(ch��n)Ʒ�_�l(f��)���棬��Ҫ�����ڽo�Ƅ�(d��ng)�O(sh��)�䣬�e���ڐ��ӭh(hu��n)�����\(y��n)�е��O(sh��)�乩늣�����늄�(d��ng)��܇�����ؙC(j��)���\(y��n)؛܇�Լ�ˮ�¡������O(sh��)��[45-51]��Ŀǰ�̘I(y��)���a(ch��n)Ʒ�Ă�ݔ�������_(d��) 200kW����ݔЧ���� 85%���ϣ����͵����ձ��������(Daifuku)��˾�Ć�܉��܇�͟o�ƿ�Ԅ�(d��ng)؛܇�������m�W���m��W(xu��)������˼(Univervices)��˾���_������(Rotorua)���ҵ�?z��)ṫ�@�� 40kW �ÿ�늄�(d��ng)�\(y��n)ݔ܇�Լ�����ķ����(Wampfler)��˾���d��늄�(d��ng)��܇���係?c��)����?150kW����϶�� 120mm[52]�����⣬߀������ͨ����܇��˾(GM)�Ƴ��� EV1 ��늄�(d��ng)��܇�Б�(y��ng)���ϵ�y(t��ng)���܇�Б�(y��ng)����� Magne-chargeTM��Magne-chargeTM �Ĺ����l�ʿ����� 80��350kHz ����׃��(d��ng)����ݔЧ���_(d��) 99.5%��

����2008 �� 12 �� 17 �գ��o�����(li��n)��(Wireless Power Consortium, WPC)���������ׂ�(g��)�ԸБ�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)����A(ch��)�ğo����늼��g(sh��)��(bi��o)��(zh��n)���M��[53]��2010 �� 7 �£�WPC �l(f��)���� Qi ��(bi��o)��(zh��n)��ͬ�� 9 �� Qi ��(bi��o)��(zh��n)�������Ї����� 2014 �� 2 �£�WPC �ijɆT�ѽ�(j��ng)���^�� 200 ����I(y��)��M����2012 ���ֳ������Դ���(xi��ng)(li��n)��(Power Matters Alliance, PMA)��Ҳ���ԸБ�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)����A(ch��)�ğo����늼��g(sh��)��(bi��o)��(zh��n)���M����2013 �� PMA �ƶ����Լ��ğo����늘�(bi��o)��(zh��n)[54]��

��������(n��i)�P(gu��n)�ڸБ�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)���о��īI(xi��n)����ɲ���� 2001 �꣬����ʯ�͌W(xu��)Ժ�������ڽ�B�˸Б�(y��ng)�o����܂�ݔ���g(sh��)[52]���˺��A��������W(xu��)���ؑc��W(xu��)����I(y��)��W(xu��)�������I���I(y��)��W(xu��)���п�Ժ늹�����������ͨ��W(xu��)���㽭��W(xu��)���Ͼ����պ����W(xu��)����m(x��)�_չ�˴����о�[55-64]��Ŀǰ�ؑc��W(xu��)�O�S�����I(l��ng)��(d��o)�ĈF(tu��n)�(du��)�ڸБ�(y��ng)�o����܂�ݔ��(sh��)�(y��n)���棬�_չ�˴������о������c�����m�W���m��W(xu��)�� Patrick Aiguo Hu �M(j��n)������ӴεČW(xu��)�g(sh��)�����c�Ƽ�������ȡ�����^�õijɹ���2011 �� 10 ����������_�ć���(n��i)�״�“�o����܂�ݔ���g(sh��)”���}��ӑ��(hu��)[65]������(hu��)�Č��҂�ӑՓ�˟o����܂�ݔ���g(sh��)�����M(j��n)չ�ʹ��ڵ�һЩ���}�����_(d��)����“����R(sh��)”����(du��)�o����܂�ݔ���g(sh��)�ڇ���(n��i)�������о����^�m(x��)�ƏV������Ҫ�����x��

����3.2 �C��o����܂�ݔ���g(sh��)

����100 ����ǰ��˹������ğo����܂�ݔ���g(sh��)�������f���C��o����܂�ݔ���g(sh��)�о����_ʼ������˹��ȥ�����ஔ(d��ng)�Lһ�Εr(sh��)�g�C��o����܂�ݔ���g(sh��)�����z�����]��ȡ�Ì�(sh��)�|(zh��)�Ե��M(j��n)չ�����M(j��n)�� 21 ���o(j��)����˹�������C��ԭ�팍(sh��)�F(xi��n)�o����܂�ݔ?sh��)��O(sh��)���ٴα����P(gu��n)ע��2006 �꣬��ʡ�����W(xu��)Ժ����ϵ Marin Soljacic �����ҵ���“ץס”�l(f��)ɢ늴Ų��ķ�������������W(xu��)�Ĵ��C��ԭ����늴Ų��l(f��)�����c������ͬ�l�C��ʹ����֮�g�����M(j��n)���������Q�����I(l��ng)��(d��o)���о�С�M�M(j��n)�еğo����܂�ݔ��(sh��)�(y��n)�������ɂ�(g��)��ͬ�O(sh��)Ӌ(j��)���~��Ȧ(��Ȧֱ�� 60cm;���� 6mm)����ͬ�l�C����r�£����Ԍ����x 7ft(��s 2m)�� 60W �����c(di��n)����������(g��)ϵ�y(t��ng)��Ч���_(d��) 40% ���ң���(sh��)�(y��n)�b����D 5 ��ʾ[66]��Marin Soljacic ���ڵ��о���(sh��)�C����˹�����C��o����܂�ݔ?sh��)��O(sh��)�룬�ǟo����܂�ݔ���g(sh��)�l(f��)չʷ�Ͼ�����̱����x��ͻ�ơ�2007 ��ԓ�ɹ��������ڡ�Science���s־�ϣ������ˇ��H�ϟo����܂�ݔ���g(sh��)�о��ğᳱ���_ʼ���C��o����܂�ݔ���g(sh��)�о��ļ��ҽ���

����2008 �� 8 �£�Intel ��˾��Ӣ�ؠ��_�l(f��)��Փ���ϣ�չʾ���c��ʡ�����W(xu��)Ժ��ƵĴ��C��o����܂�ݔ�b�ã���(sh��)�F(xi��n)���� 1m ���x��ݔ 60W ��ܵ�ͬ�r(sh��)��߀������ 75%��Ч�ʣ��Ǵ��C��o����܂�ݔ���g(sh��)����һ�M(j��n)��[44]��2009 �꣬�ձ��|����W(xu��)�� Yoichi Hori �������� 15.9MHz ���C���l�ʣ���(du��)늄�(d��ng)��܇�M(j��n)�д��C��o����늣���ݔ���x�� 200mm����ݔ���ʞ� 100W��Ч���_(d��)�� 97%����[67];ͬ�꣬�R���m��W(xu��)�� Sedwick �״�������ó���(d��o)�w��(sh��)�F(xi��n)�L���x���C��o����܂�ݔ?sh��)Ŀ����ԣ����?du��)���M(j��n)����Ԕ��(x��)����Փ����[68,69]��2010 �꣬Marin Soljacic ���ڈF(tu��n)�(du��)�_չ����һ�(xi��ng)���C��o����܂�ݔ��(sh��)�(y��n)���� 6.5MHz ���C���l�ʺͳ��^ 30%��Ч�ʣ���(sh��)�F(xi��n)�� 2.7m �ğo����܂�ݔ[70]��2011 �꣬�ЌW(xu��)���� 0.3m �ľ��x��(n��i)���� 3.7MHz ���l�ʌ�(sh��)�F(xi��n)�˹��� 220W��Ч�� 95%�Ĵ��C��o����܂�ݔ[71];ͬ�꣬�n���W(xu��)�ߌ�(sh��)�(y��n)�(y��n)�C�˃ɂ�(g��)����(d��o)��Ȧ�g�Ĵ��C��o����܂�ݔ�C(j��)��[72]������ 2013 ����(sh��)�F(xi��n)�� 4 ��(g��)��Ȧ�ij���(d��o)���C��o����܂�ݔ���҃H�ڽ��ն˲����˳���(d��o)��Ȧ[73]������(n��i)�W(xu��)��Ҳ��(du��)���M(j��n)�����о�[74]������Ո(q��ng)�����P(gu��n)����[75]�������ϑ�(y��ng)���ڴ��C��o����܂�ݔ�еļ��g(sh��)Ҳ��˱�����������ڌ�(sh��)�(y��n)��ȡ���˺ܺõijɹ�[76-80]������(n��i)������I(y��)������˾“�oβ�ҕ”���õ�Ҳ�� MIT �Ĵ��C���g(sh��)[81]���F(xi��n)�����e�O�ƏV��“�oβ�N�”��2012 �� 6 �£����ǹ�˾�l(f��)���˲��ô��C���g(sh��)�o������֙C(j��) Galaxy S III���Ǵ��C��o����܂�ݔ���g(sh��)���̘I(y��)�ϵ��״γɹ���(y��ng)��;ͬ�꣬���C��o����܂�ݔ���g(sh��)����A(ch��)�ğo�����(li��n)��(Alliance for Wireless Power, A4WP)Ҳ��������[82]������ 2013 ���Ƴ��� Rezence �o����늘�(bi��o)��(zh��n)��

�����c���C��o����܂�ݔ���g(sh��)һ�ӣ�����늈�(ch��ng)�C��ğo����܂�ݔ���g(sh��)Ҳ�õ����P(gu��n)ע[83-85]����Ŀǰ���P(gu��n)�ɹ������࣬�д����Ե��� 2008 ��������(n��i)�A�_(d��)����늌�(sh��)�(y��n)�ң����Ƴɹ��˻���늈�(ch��ng)�C��ğo����܂�ݔ�b�ã��� 775W �Ĺ��ʂ�ݔ?sh��)?5m �h(yu��n)�ľ��x��Ч���_(d��)�� 22%[86]��늈�(ch��ng)��ϟo����܂�ݔ�b����D 6 ��ʾ������늈�(ch��ng)��(du��)�h(hu��n)����Ӱ푺�Ҫ��ͬ�ڴň�(ch��ng)��늈�(ch��ng)�C��o����܂�ݔ���g(sh��)ֻ����һЩ����Ĉ�(ch��ng)�ϑ�(y��ng)�ã��������^�����Ŀǰ���V���о�����Ҫ�Ǵ��C��o����܂�ݔ���g(sh��)��

��������(n��i)��(du��)�C��o����܂�ݔ���g(sh��)���о�ʼ�� 2007 �꣬�A��������W(xu��)�������ڈF(tu��n)�(du��)�����c Marin Soljacic ���ڈF(tu��n)�(du��)�����ģ��Փ��ͬ���·�����������������C��o����܂�ݔϵ�y(t��ng)���·ģ��[87]����������l�ʸ�ۙ���Ƶķ����������I���I(y��)��W(xu��)�촺�����ڲ���ֱ���� 50cm ���C��Ȧ����(sh��)�F(xi��n)�� 310kHz �C���l�ʡ�1m ���x��50W ���ʵĂ�ݔ[88,89]����I(y��)��W(xu��)��c�½��ڵĈF(tu��n)�(du��)��(du��)�Ď�ʮ kHz �� 13.56MHz �Ĵ��C��o����܂�ݔϵ�y(t��ng)�M(j��n)��ԇ�(y��n)�о�[90,91]���|�ϴ�W(xu��)�S�W(xu��)�����ڎ��I(l��ng)�ĈF(tu��n)�(du��)�����l�ʿ��Ƽ��g(sh��)��(sh��)�F(xi��n)�˾��x 0.9m��60%�ķ�(w��n)����ݔЧ�ʣ���ݔ���ʴ�s��ʮ W[92]���ؑc��W(xu��)�O�S���ڵĈF(tu��n)�(du��)�аl(f��)�Ĵ��C��o����܂�ݔ�әC(j��)���C���l�ʞ� 7.7MHz����ݔ���x�� 0.8m����ݔ���ʞ� 60W����ݔЧ�ʞ� 52%[93]�����A��W(xu��)���w��(zh��ng)�Q����ϵ�y(t��ng)�������˴��C��o��ݔ늼��g(sh��)���ڵĆ��}��ָ����δ����һЩ�l(f��)չ����[94]��Ŀǰ���C��o����܂�ݔ���g(sh��)�ڇ���(n��i)�ʬF(xi��n)���^�õİl(f��)չ��(sh��)�^��——Փ�����ߣ��� �� 1 ���S�� 1 �S���� 2