發布時間:2022-01-20所屬分類:農業論文瀏覽:1次

摘 要: 摘 要: 為探明秸稈帶狀覆蓋對旱地小麥( Triticum aestivum L.) 增產的效果,采用秸稈帶狀覆蓋( M) 及無覆蓋露地( CK) 2 種種植方式,其中秸稈帶狀覆蓋設置 59%( M3) 、50%( M4) 、40%( M5) 、37%( M6) 4 個秸稈覆蓋度,研究其對小麥小穗敗育率、節間長度及株高、籽粒灌

摘 要: 為探明秸稈帶狀覆蓋對旱地小麥( Triticum aestivum L.) 增產的效果,采用秸稈帶狀覆蓋( M) 及無覆蓋露地( CK) 2 種種植方式,其中秸稈帶狀覆蓋設置 59%( M3) 、50%( M4) 、40%( M5) 、37%( M6) 4 個秸稈覆蓋度,研究其對小麥小穗敗育率、節間長度及株高、籽粒灌漿速率和產量的影響。結果表明,與 CK 相比,秸稈帶狀覆蓋小穗結實率提高 0. 2% ~3. 3%,株高增加 1. 7% ~ 5. 3%; 除較低覆蓋度的 M6 外,秸稈帶狀覆蓋模式顯著降低了小穗敗育率。秸稈帶狀覆蓋提高了小麥中后期的灌漿速率,延長了灌漿持續期; 秸稈帶狀覆蓋總體較 CK 提高了快增期和緩增期的灌漿速率,分別提高 11. 8%和 154. 5%; 花后 42 d,CK 粒重趨于穩定,而秸稈帶狀覆蓋仍緩慢增加。不同秸稈帶狀覆蓋增產幅度為-0. 8% ~6. 2%,以 M3 產量提升幅度最高,其產量增加主要是由于穗數的顯著提高。本研究結果可為旱地小麥高產穩產栽培技術提供參考。

關鍵詞: 秸稈覆蓋; 生長發育; 小麥; 灌漿; 產量

小麥( Triticum aestivum L.) 是世界上種植面積最大的糧食作物之一[1]。我國西北干旱半干旱雨養農業區光照充足,但水資源緊缺,無灌溉條件[2]。因此,一般采用覆蓋栽培技術來實現穩產高產[3]。秸稈覆蓋是目前開發和應用較廣的覆蓋栽培技術之一,具有蓄水保墑、調溫控溫和穩產增產的作用[4],但傳統的全地面秸稈覆蓋會導致土壤溫度過低,作物生長延緩,增產不顯著等問題[5-6]。甘肅農業大學作物耕作與栽培團隊進行了多年多點試驗示范,提出了“種的地方不覆,覆的地方不種”的秸稈帶狀覆蓋小麥栽培新技術,取得了顯著的增產效果[7-8]。

在作物全生育期使用秸稈覆蓋技術有利于增加作物株高[9-10]及各部位干物質的積累與轉運[11-12],促進籽粒灌漿,提高產量[13],其中對灌漿速率的影響在籽粒生長各階段均存在顯著差異[14]。免耕秸稈覆蓋相較于傳統耕作的小麥在灌漿至成熟期土壤溫度略低,可減緩干熱風對小麥的傷害,有利于小麥籽粒灌漿[15]。旱地小麥高產關鍵在于水肥管理,秸稈覆蓋可以提高自然降水利用率,進而影響作物產量形成,免耕覆蓋在一定范圍內隨干旱程度的加重增產效果更明顯[16]。另外,相關研究表明提高小麥產量的關鍵是提高成穗率、增加單位面積有效穗數[17]。地膜覆蓋處理小麥花后葉片的葉綠素含量比露地對照高,可延緩葉片衰老,增強同化能力,提高籽粒產量[18]。秸稈覆蓋處理的平均作物產量較未覆蓋處理有所提高[19]。小麥產 量 在 一 定 范 圍 內 隨 秸 稈 覆 蓋 量 的 增 加 而 提高[20-21]。

已有諸多學者做了大量關于秸稈覆蓋對小麥株高、籽粒灌漿和產量的影響的研究,而關于秸稈帶狀覆蓋對小麥植株及產量性狀影響的研究較少。因此,本研究以西北旱地小麥主要種植區生態條件為背景,比較秸稈帶狀覆蓋對小麥小穗敗育率、節間長度及株高、籽粒灌漿速率和產量的影響,以期探明秸稈帶狀覆蓋對旱地小麥增產的效果,為旱地小麥高產穩產的栽培方法提供參考。

1 材料與方法

1. 1 試驗材料與試驗地概況

試驗于 2017 ― 2018 年在甘肅省通渭縣進行,該地海拔 1 750 m,年均氣溫 7. 2℃。試驗期間冬小麥生育期( 2017 年 9 月 11 日至 2018 年 7 月 13 日) 總降水量 387. 4 mm,較往年平均降水量( 219. 6 mm) 多 167. 8 mm,其中有效降水量( ≥5 mm) 307. 8 mm,屬于豐水年份; 試驗區土壤為黃綿土,0 ~ 20 cm 土層平均容重為 1. 25 g·cm-3 ,土壤有機碳含量 5. 52 g·kg-1 ,全氮 0. 65 g·kg-1 ,有效磷 10. 63 mg·kg-1 ,速效鉀 107. 1 mg·kg-1 , pH 值 8. 5。供試小麥品種為定西農業科學院提供的隴中 2 號。

1. 2 試驗設計

試驗設秸稈帶狀覆蓋( M) 和露地種植( CK) 2 種主要種植模式,其中秸稈帶狀覆蓋設置 4 個不同覆蓋度,即種植帶等間距播種 3 行小麥( M3) 、4 行小麥 ( M4) 、5 行小麥( M5) 和 6 行小麥( M6) ,其種植帶和覆蓋帶的帶幅比分別為 35 ∶ 50、50 ∶ 50、70 ∶ 50、85 ∶ 50,覆蓋度分別為 59%、50%、40%、37%。秸稈覆蓋量為風干重 9 000 kg·hm-2 ( 約為 1 hm2 旱地玉米的秸稈量) 。各處理小麥播種量均為 225 kg·hm-2 ,播種時預留覆蓋帶,土壤封凍前( 一般在小麥三葉期) 將秸稈放置于覆蓋帶,覆蓋時秸稈覆蓋帶與播種帶兩個邊行各留 2~5 cm 間距,以防秸稈壓苗,各處理行距為 17 cm,播種方式為機械條播。各小區所施純氮 150 kg·hm-2 、 P2O5 120 kg·hm-2 ,做基肥一次性施入,所用肥料為尿素( N 46%) 和磷酸二銨( P2O5 46%) 。花后 7 d 用三唑酮、吡蟲啉和磷酸二氫鉀進行 “一噴三防”,防后期病蟲害和干熱風等。

1. 3 測定項目與方法

1. 3. 1 產量的測定及考種 成熟后按小區收獲,現場稱鮮重,曬干后再次稱重,計算產量。考種在小麥收獲前 1 周左右取樣,每處理隨機選 3 個點取樣,同一小區 3 個樣點混合,在各小區的混合樣中隨機取 20 株進行室內考種,測定株高[從分蘗節量起至穗頂( 芒除外) 的平均高度]、各莖節長、穗長[穗軸基部至穗頂( 芒除外) 的長度]、總小穗數( 每穗結實小穗和不孕小穗的總和) 、不孕小穗數、穗數、穗粒數( 20 穗的平均每穗結實粒數) 、千粒重( 風干籽粒隨機取樣 1 000 粒稱重,以 2 次重量相差不大于其平均值的 3%為準) 等指標。

1. 3. 2 灌漿速率的測定 每小區選取揚花期一致的 100 穗掛牌標記,花后一周開始,每隔 5 d 取樣 1 次,每次在各試驗小區取 10 穗,于 105℃ 殺青 20 min( 前期籽粒過小不易脫粒,先對穗子殺青而后脫粒) ,80℃ 恒溫烘至恒重,測定籽粒千粒重,并按公式計算灌漿速率:

灌漿速率= 每次測定籽粒干物質增加質量/測定間隔的天數。

1. 4 數據分析

采用 Microsoft Excel 2016 和 SPSS 20. 0 軟件進行數據分析和處理,采用 Duncan 法進行差異顯著性檢驗,顯著水平為 α = 0. 05。

2 結果與分析

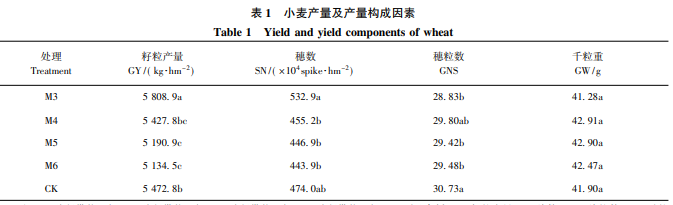

2. 1 覆蓋對小麥產量及產量構成要素的影響

由表 1 可知,秸稈帶狀覆蓋能影響小麥籽粒產量及產量構成因素( 穗數和穗粒數) 。秸稈帶狀 3 行 ( M3) 的 籽 粒 產 量 較 CK 顯 著 提 高 6. 2%,而 4 行 ( M4) 、5 行( M5) 、6 行( M6) 分別較 CK 降低 0. 8%、 5. 2%、6. 2%,各秸稈帶狀覆蓋處理的小麥籽粒產量隨覆蓋度降低逐漸降低。秸稈覆蓋處理單位面積穗數的變化與產量變化趨勢一致,僅 M3 較 CK 提高 12. 4%, M4、M5、M6 分別較 CK 降低 3. 9%、5. 7%、6. 4%。各覆蓋處理均較 CK 減少了穗粒數,且除 M4 外均存在顯著性差異,覆蓋處理間則差異不顯著。覆蓋處理的千粒重均與 CK 無顯著差異。

產量與產量要素之間的相關性分析結果表明( 表 2) ,籽粒產量與穗數呈極顯著正相關,表明覆蓋增產主要由穗數的增加引起。穗數與穗粒數和千粒重之間呈極顯著和顯著負相關,說明產量三要素之間存在相互制約。

2. 2 覆蓋對小麥穗結實的影響

由表 3 可知,覆蓋對小麥穗部特征有不同程度的影響。秸稈帶狀覆蓋總體減小了穗長、總小穗數、結實小穗數、未結實小穗數及小穗敗育率,其均值分別減小 5. 3%、5. 1%、3. 3%、10. 5%以及 1. 4%。各覆蓋度處理之間結實小穗數、未結實小穗數及小穗敗育率存在一定差異,其中 M3 的未結實小穗數及小穗敗育率均最低。由于水分和養分的限制,在單位面積穗數增加的同時會限制單穗的發育,減少小穗分化。雖然秸稈帶狀覆蓋處理的總小穗數低于 CK,但其顯著減少了未結實小穗數( M6 不顯著) ,降低了小穗敗育率,尤其是 M3 的表現最為突出,在增加群體數量的同時,個體發育也保持較好的狀態。

2. 3 覆蓋對冬小麥熟期株高和各莖節發育的影響

由表 4 可知,秸稈帶狀覆蓋處理可以增加小麥成熟期的株高,且能不同程度地提高小麥穗下節長、倒二節長、倒三節長和基部節長; 各秸稈帶狀覆蓋處理的株高隨覆蓋度的增加先降低后增加,其中以 M6 的株高 ( 93. 2 cm) 最高,M3 次之,且 M6 和 M3 的株高分別較 CK 顯著提高 5. 3%和 4. 4%; 各覆蓋度處理的平均穗下節長、倒二節長、倒三節長、基部節長分別較 CK 提高 4. 0%、10. 1%、11. 2%、7. 0%,倒四節長降低 9. 4%。分析可見,秸稈覆蓋主要通過影響倒二節長、倒三節長、倒四節長、基部節長而影響株高,由于秸稈帶狀覆蓋的水分條件優于 CK,其生長量較 CK 高,尤其是在倒二節、倒三節、基部節間生長階段,水分差異導致莖節生長的優勢更為明顯,且以水分條件最好的 M3 生長優勢最突出。

由表 5 可知,產量和穗長之間呈顯著正相關,說明大穗是高產的保障。穗下節是旱地冬小麥籽粒灌漿時期重要的“流”器官,千粒重與穗下節長之間呈顯著正相關,穗下節長、倒二節長、基部節長均與株高呈顯著正相關。穗長與倒四節長呈顯著正相關; 穗下節長分別與倒二節長和倒三節長呈極顯著正相關; 倒二節長和基部節長呈極顯著正相關,倒三節長和基部節長呈顯著正相關,說明在良好的水熱條件下,節間的伸長具有同伸關系。

2. 4 覆蓋對籽粒灌漿的影響

2. 4. 1 籽粒灌漿千粒重的差異 由圖 1 可知,不同處理的小麥千粒重均呈現“慢-快-慢”的增加趨勢。花后 7~12 d 增長緩慢; 花后 12~22 d 迅速增長; 花后 22 d 之后,CK 增長緩慢并逐漸趨于穩定,秸稈帶狀覆蓋處理仍在緩慢上升。花后 7 ~ 22 d,各處理均以 CK 千粒重最大,且不同覆蓋度處理與 CK 均存在顯著性差異( P<0. 05) ; 在花后 32 和 42 d,秸稈帶狀覆蓋處理的千粒重與 CK 相近,花后 32 d 時略低于 CK,42 d 時略高于 CK,但均無顯著差異。可見秸稈帶狀覆蓋抑制了灌漿初期籽粒內干物質的積累。

2. 4. 2 籽粒灌漿速率的差異 由圖 2 可知,秸稈帶狀覆蓋可較 CK 提高快增期( 花后 12 ~ 22 d) 及緩增期 ( 花后 22 d 以后) 灌漿速率,降低漸增期( 花后 7 ~ 12 d) 灌漿速率,漸增期秸稈帶狀覆蓋灌漿速率均值較 CK 低 22. 6%,快增期和緩增期秸稈帶狀覆蓋灌漿速率均值分別較 CK 提高 11. 8%和 154. 5%。在漸增期,各覆蓋度處理灌漿速率以 M3 最低,M5 最高; 在快增期無顯著差異,以 M3、M4 最高,緩增期則以 M4 最高。秸稈帶狀覆蓋達到最大灌漿速率較 CK 延后 5 d,且秸稈帶狀覆蓋的最大灌漿速率高于 CK,各覆蓋度處理以 M5 的灌漿速率最小,M3、M4、M6 間無顯著差異。覆蓋對各測定時間段的灌漿速率影響具有較大差異,花后 7~ 12 d、12 ~ 17 d,秸稈帶狀覆蓋的灌漿速率低于 CK; 17~22 d、22~32 d 以及 32~42 d 的灌漿速率均高于 CK; 且各秸稈帶狀覆蓋處理各時段的灌漿速率總體隨覆蓋度增加呈先降低后升高的趨勢。

3 討論

作物產量不僅受品種的影響,還受外界環境的影響。適宜的土壤溫度與水分能使作物更好的生長發育,土壤溫度與水分的變化與作物根系功能、穗發育、株高、產量形成、植株含水、干物質積累分配、籽粒灌漿等密切相關[22-23],地表覆蓋可以改變土壤環境、調控農田土壤水熱特性,對作物生長發育具有重要作用[24]。魯向暉等[25]研究發現,秸稈覆蓋可顯著提高春玉米株高、生物產量、經濟產量等,且土壤保水保墑效果好,產量、水分利用效率明顯提高; 李博文等[4]、程宏波[26]研究也表明,秸稈帶狀覆蓋可以提高小麥的水分利用效率和產量。

3. 1 覆蓋對小麥灌漿速率的影響

在單位面積穗數達到一定值時,可通過提高灌漿速率來提高西北地區小麥產量[4]。灌漿速率決定了小麥籽粒干物質積累的快慢[11],導致花后的籽粒千粒重增加呈現“慢-快-慢”的趨勢。覆蓋栽培較露地栽培的平均灌漿速率提高,且能延長灌漿持續期[13]。有研究表明,秸稈覆蓋較不覆蓋顯著提高了小麥旗葉的 SPAD 值、光合速率和蒸騰速率,并延緩了旗葉的衰老,進而提高了灌漿后期籽粒的灌漿速率,有增加千粒重的趨勢[27]; 另外,秸稈覆蓋有提高小麥產量以及使其速增期和緩增期的灌漿速率保持較高水平的作用[28]。本研究與之一致,在小麥灌漿中后期,適宜的秸稈覆蓋( M3) 提高了灌漿速率,延長了小麥的灌漿持續期,增加了籽粒的飽滿度和粒重,進而增加了產量。

3. 2 覆蓋對小麥產量及其要素的影響

產量三要素的協調發展是小麥高產的關鍵,而產量三要素之間存在制約和競爭[29-30],秸稈覆蓋下進行適當的寬幅精播種植可顯著提高穗數[31]。單位面積穗數是影響旱地小麥產量的主要因素,其次為穗粒數,而千粒重受環境影響較小,在保證穗數的同時,可以通過降低不育小穗率使西北雨養農業區小麥增產[4]。本研究結果表明,穗數的差異是引起產量差異的主要因素,處理間穗粒數和千粒重的差異較小,但三者之間存在制約關系,與上述學者研究結果一致。本研究表明 M3 的穗長和總小穗數低于 CK,但顯著減少了未結實小穗數、降低了小穗敗育率。形成這些結果的原因可能是受水分和養分的限制,在單位面積穗數增加的同時會限制單穗的發育,減少小穗分化。另外本研究結果表明秸稈帶狀覆蓋處理 M3、M6 的小麥株高顯著高于 CK,且秸稈帶狀覆蓋處理的倒二節長、倒三節長和基部節長均高于 CK,這與宋亞麗等[13] 和張向前等[32]的研究結果一致,主要可能是由于秸稈覆蓋栽培水分條件優于露地栽培。李博文[4]研究表明,秸稈帶狀覆蓋可以提高小麥的產量; 也有研究發現[33],秸稈覆蓋處理的土壤有良好的保水保墑效果,可提高產量; 這與本研究中秸稈帶狀覆蓋 3 行可提高小麥產量的結果一致。

4 結論

適宜覆蓋措施可構建形成較好的群體結構進而提高產量,其中秸稈帶狀覆蓋 3 行較露地提高單位面積穗數,從而較露地增產。秸稈帶狀覆蓋總體增加了小穗結實率和株高,除較低覆蓋度的 M6 外,秸稈帶狀覆蓋模式顯著降低了小穗敗育率。秸稈帶狀覆蓋在灌漿階段提高了快增期及緩增期時灌漿速率,最大灌漿速率高于露地,且延長了灌漿持續期,促進了籽粒灌漿。——論文作者:高甜甜1,2 柴守璽1 李亞偉1 楊佳佳3 程宏波3,* 趙廣才2,*

參考文獻:

[1] 趙廣才,常旭虹,王德梅,陶志強,王艷杰,楊玉雙,朱英杰.小麥生產概況及其發展[J]. 作物雜志,2018( 4) : 1-7

[2] 平全榮. 旱地農業覆蓋栽培技術研究應用進展與展望[J]. 山西農業科學,2008( 2) : 63-66

[3] 張博,高甜甜,程宏波,李瑞,柴雨葳,李亞偉,柴守璽. 覆蓋對旱地冬小麥植株和旗葉水分含量及產量的影響[J]. 作物雜志,2020( 2) : 97-104

[4] 李博文. 不同覆蓋方式和施肥量對旱地冬小麥產量的影響[D].蘭州: 甘肅農業大學,2016

[5] 鄭寶柱. 地表覆蓋方式對冬小麥產量影響及其原因分析[J]. 貴州農業科學,2014( 11) : 114-118

[6] 李華. 旱地地表覆蓋栽培的冬小麥產量形成和養分利用[D].楊凌: 西北農林科技大學,2012

[7] 常磊,韓凡香,柴雨葳,王仕娥,楊德龍,程宏波,黃彩霞,柴守璽. 秸稈帶狀覆蓋下冬小麥干物質積累及氮磷鉀素的吸收利用[J]. 麥類作物學報,2019,39( 4) : 487-494

[8] 宋亞麗,楊長剛,李博文,李守蕾,蘭雪梅,常磊,韓凡香,程宏波,黃彩霞,柴守璽. 秸稈帶狀覆蓋對旱地冬小麥產量及土壤水分的影響[J]. 麥類作物學報,2016,36( 6) : 765-772

[9] Qin J,Wang X M,Hu F M,Li H. Growth and physiological performance responses to drought stress under non-flooded rice cultivation with straw mulching[J]. Plant Soil and Environment, 2010,56( 2) : 51-59

[10] Chen Y Z,Chai S X,Tian H H,Chai Y W,Li Y W,Chang L, Cheng H B. Straw strips mulch on furrows improves water use efficiency and yield of potato in a rainfed semiarid area[J]. Agricultural Water Management,2019,211( 1) : 142-151

[11] 唐海明,肖小平,湯文光,李超,汪柯,程凱凱,郭立君,孫耿.冬季覆蓋作物秸稈還田對水稻植株養分積累與轉運的影響[J].中國農業科技導報,2018( 8) : 63-73

[12] 李華,王朝輝,李生秀. 地表覆蓋和施氮對冬小麥干物質和氮素積累與轉移的影響[J]. 植物營養與肥料學報,2008( 6) : 1027- 1034

[13] 宋亞麗,楊長剛,柴守璽. 秸稈帶狀覆蓋對旱地冬小麥生長的影響[J]. 浙江農業科學,2017,58( 9) : 1519-1522

[14] 蔡慶生,吳兆蘇. 小麥籽粒生長各階段干物質積累量與粒重的關系[J]. 南京農業大學學報,1993( 1) : 27-32

[15] 李玲玲,黃高寶,秦舒浩,于愛忠. 保護性耕作對綠洲灌區冬小麥產量形成的影響[J]. 作物學報,2011( 3) : 514-520

SCISSCIAHCI