發(fā)布時間:2021-07-06所屬分類:農(nóng)業(yè)論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:本文通過考察和比對數(shù)種清代和民國時期的西藏地方志和游記,確定了1949年以前西藏農(nóng)作物的種類;綜述了粟、黍、青稞及小麥等在西藏栽培與引進的研究成果,補充了近幾年相關(guān)的考古新材料;根據(jù)有限的史料初步考述了1949年以前多種主糧、經(jīng)濟作物、瓜蔬及

摘要:本文通過考察和比對數(shù)種清代和民國時期的西藏地方志和游記,確定了1949年以前西藏農(nóng)作物的種類;綜述了粟、黍、青稞及小麥等在西藏栽培與引進的研究成果,補充了近幾年相關(guān)的考古新材料;根據(jù)有限的史料初步考述了1949年以前多種主糧、經(jīng)濟作物、瓜蔬及果樹在西藏的栽培與引進情況;初步探討了大麻、蠶桑、棉花、甘蔗及圓眼等是否曾在西藏栽培的問題,認(rèn)為只有大麻和蠶桑可能在西藏小范圍種植。探究西藏農(nóng)作物種類及其栽培與引進,不僅可增加對西藏傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)狀況的認(rèn)識,且可拓寬了解西藏與祖國內(nèi)地交往交流交融史的視野。

關(guān)鍵詞:西藏;農(nóng)作物;種類;栽培;引進

關(guān)于1949年以前西藏農(nóng)作物①的種類及其栽培與引進,民間有相應(yīng)的傳說,但可靠而全面的史料則來自地方志、游記及考古工作。學(xué)界就西藏早期農(nóng)作物培育與引進的種類、大體年代及種植地域等進行考證和論述,取得了重要成果。概括起來,以往研究主要探究了粟、黍、青稞、小麥及瓜蔬等的栽培和引進情況,以及它們在西藏傳播的大致路線;而對西藏農(nóng)作物的具體種類未作考察和確定,對若干種農(nóng)作物在西藏栽培和引進的歷史鮮有探究。有鑒于此,本文擬主要考述以下問題:一、初步確定西藏培育和引進的傳統(tǒng)農(nóng)作物種類,且劃出需要進一步考證是否曾在西藏栽培和引進的農(nóng)作物種類;二、綜述學(xué)界在粟、黍、青稞及小麥栽培與引進研究方面的主流觀點與分歧,同時補充近幾年的相關(guān)考古新材料;三、嘗試對若干種農(nóng)作物在西藏栽培與引進的史實進行考證,其中包括對大麻等是否曾在西藏栽培與引進的初步考證。受史料、考古實物和人類學(xué)調(diào)查資料所限,一些相關(guān)史實難以詳考,故僅依據(jù)可得材料做出部分考證,是為拋磚引玉。

一、西藏農(nóng)作物種類的初步確定

要探討西藏農(nóng)作物栽培和引進的歷史,首先需明確西藏農(nóng)作物的種類,然而鮮見與此相關(guān)的學(xué)術(shù)工作。故下文基于對清代中晚期和民國時期西藏地方志和游記的考察與比對,將初步確定西藏農(nóng)作物的種類。

(一)清中晚期地方志和游記中記載的西藏農(nóng)作物種類

成書于清乾隆五十九年[1]的《西藏記》載:“拉撒(拉薩),谷屬產(chǎn)青稞、小麥、胡豆(蠶豆)、碗豆、菜子(油菜)。自他處販來者菉(綠)豆、黃豆(大豆)、水豆(小扁豆)、稻米、黑糖。蔬屬則圓根、蔥、蒜、芫荽。近漢人自中國(內(nèi)地)帶來菜種,有白菜、萵苣、菠菜、莧菜、韭菜、蘿葡(蘿卜)、桐蒿(茼蒿)、四季豆、胡豆……自他處來者則葡萄、棗、杏。恩達、察哇作貢、桑阿卻宗,俱產(chǎn)稻米、麥、豆、葡萄、胡桃……昌都產(chǎn)稻米、粟谷……自拉里至昌都,產(chǎn)蕨菜、茜菜、葡萄、胡桃(核桃)。”[2](P33-34)

與《西藏記》著于同時期的《西藏志》“物產(chǎn)”篇所載西藏農(nóng)作物種類與《西藏記》幾乎相同,只是《西藏志》記“水豆”為“冰豆”,并多了“苦豆”。[3](P19-20)“水豆”應(yīng)是“冰豆”的錯訛,冰豆即小扁豆[4]。成書于乾隆朝早年的《西藏見聞錄》[5](P卷上17)和成書于“道光甲辰、乙巳、丙午間”的《康輶紀(jì)行》[6](P439-440)所載西藏農(nóng)作物種類亦多與《西藏記》相同。這與學(xué)者所考察的《西藏圖考》中所載西藏農(nóng)作物種類也頗相同[7]。此外,民國時期劉贊廷所撰的西藏地方志也對藏東南和藏南地區(qū)的農(nóng)作物種類做了記載。其所撰《波密縣志略》載,波密“地方膏腴,教種稻棉”[8](P59),又載果樹有“桃、梨、杏、葡萄、石榴、核桃”[8](P60)。其所撰《冬九縣志略》載,冬九縣“產(chǎn)稻谷、稞麥(青稞)、蕎(麥)、粟、豌豆等”[8](P115),特別提到產(chǎn)“山茶”[8](P116),所述其余水果與波密略同。其所撰《察隅縣志略》載,“本縣(察隅)每年征收稻谷一百二十四石零五升一合……每年兩季所產(chǎn)有稻谷、稞麥、莜(裸燕麥)、粟、豌豆,蘿卜等……桃、梨、甜杏、葡萄、石榴、核桃無不豐美。有芭蕉……”[8](P133-134)《察隅縣志略》所附“原梯縣”篇載,“產(chǎn)煙葉、稻、麥;產(chǎn)桑,制綢名曰倮綢。”[8](P136)其所撰《科麥縣志略》載,科麥“間有產(chǎn)稻谷、稞麥、莜、粟②、豌豆、圓根等……產(chǎn)桃、梨、杏、葡萄,特別豐美……有石榴、核桃等樹。”[8](P163-164)其所撰《碩督縣志略》載,“有山茶”[8](P182)。

相關(guān)知識推薦:農(nóng)業(yè)方面出刊快的期刊推薦

必須說明的是,署名李夢皋的《拉薩廳記》“雜記”篇被證明是后人偽作[9],同時因《拉薩廳記》“物產(chǎn)”篇所記拉薩可產(chǎn)“秫稻”和“稻米”皆不可信,故《拉薩廳記》所記拉薩物產(chǎn)此處不述。

(二)1949年以前西藏農(nóng)作物的種類

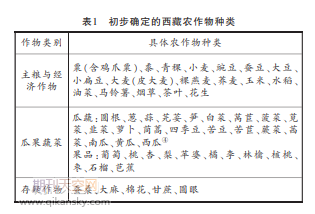

就上述各種文獻做幾點總結(jié)和說明。一、上述地方志和游記所載的西藏農(nóng)作物種類基本一致,本文另將上述地方志和游記未提及而其他可靠歷史文獻提及的個別農(nóng)作物也列入西藏農(nóng)作物。二、本文將瓜果蔬菜包括在農(nóng)作物之內(nèi),這樣對西藏農(nóng)作物的考察會更加全面。三、本文的西藏地界以清代康熙雍正年間劃定的西藏地界[10]為準(zhǔn),將巴塘、里塘歸入西藏。四、本文將一些存疑③的農(nóng)作物種類也列出。據(jù)此,本文初步確定出西藏傳統(tǒng)農(nóng)作物種類(見次頁表1)。

二、粟、黍、青稞、小麥在西藏栽培與引進的研究綜述

總體來看,迄今學(xué)界對西藏農(nóng)作物栽培與引進的研究主要聚焦粟、黍、青稞及小麥之上。

粟和黍。粟俗稱谷子,去殼后稱小米。黍俗稱糜子,中國北方稱黃米。人們往往將黍與稷混淆。黍“與稷為同種,區(qū)別在于成熟后的子實性質(zhì)的不同,黏性或糯性的為黍,非黏性或粳性的為稷”[11]。粟和黍是西藏迄今為止考古發(fā)現(xiàn)的最早農(nóng)作物種類。此說以距今約5300—4000年的西藏卡若遺址出土實物為依據(jù)[12](P167-169)[13]⑤[14]。晚于卡若遺址的西藏貢嘎縣昌果溝遺址也出土了粟遺存[15]。這說明史前藏東峽谷可能已較普遍地種植粟。距今1700年左右的西藏加嘎子墓地也出土了“粟/黍”的種子[16]。學(xué)界傾向于認(rèn)為昌都卡若遺址出土的粟是從中國黃河流域傳播到青藏高原的[17]⑥。“所以可以推測昌果溝遺址中出土的粟應(yīng)當(dāng)是間接地從藏東谷地向西傳播而來”[17]。這些推測較為可信,因為不僅當(dāng)時的藏東峽谷不具備馴化粟和黍的條件,而且經(jīng)黃河上游的馬家窯文化傳播到西藏得到了考古學(xué)發(fā)現(xiàn)的佐證[18](P143-144)。也有學(xué)者認(rèn)為,粟和黍“極有可能在公元前3000年左右從四川西部或甘青地區(qū)傳播到高原的東部”[13],這也得到了考古發(fā)現(xiàn)的佐證。盡管學(xué)界關(guān)于粟(黍)向西藏的傳播路線持不同意見,但關(guān)于其由傳播而來的觀點卻是一致的。此外,有學(xué)者指出,“昌果溝新石器時代晚期粟與麥的混合農(nóng)耕最終演變成了以麥(青稞)為主栽作物的西藏近代農(nóng)耕”[15]。因為“氣候最佳狀態(tài)的結(jié)束意味著在喜馬拉雅東部的大部分地區(qū)粟作農(nóng)業(yè)已不再是一種可行策略”[19]。

青稞。西藏迄今發(fā)現(xiàn)的最早炭化青稞顆粒來自新石器時代的昌果溝遺址[15][20]。在屬于早期金屬時代的西藏丁東遺址也發(fā)現(xiàn)了炭化青稞粒[21]。在距今3500年的格布賽魯遺址墓葬發(fā)現(xiàn)了西藏西部迄今最早的青稞[22]。在距今3200年的廓雄遺址也發(fā)現(xiàn)了“青稞種子基因”[23]。有關(guān)西藏青稞的一個核心問題是青稞的起源問題。相應(yīng)的基因研究[24][13]支持“其他地區(qū)傳播而來”說,因為它表明世界上所有栽培大麥?zhǔn)菃蜗灯鹪吹摹S袑W(xué)者根據(jù)卡若遺址“有粟而無麥”推測,盡管昌果溝遺址出土了青稞,但青藏高原并不是青稞的“初生起源地”[15]。新近的一項基因研究也認(rèn)為西藏大麥(青稞)是從別處傳播到西藏的,且傳播者可能是“古老粟黍種植者”[25]。總體來看,“其他地區(qū)傳播而來”說得到了較多科學(xué)證據(jù)的支持。

小麥。西藏迄今發(fā)現(xiàn)的最早小麥出土于昌果溝遺址[15]。屬于漢晉時期的西藏加嘎子墓地也發(fā)現(xiàn)了小麥[16]。黃河流域數(shù)處新石器時代和早期青銅時代遺址都出土了小麥種子或小麥炭化粒[26]。目前多數(shù)學(xué)者認(rèn)為中國黃河流域發(fā)現(xiàn)的麥類作物由傳播而來,也有學(xué)者認(rèn)為昌果溝遺址的麥類作物也是傳播而來[14][15][20]。從昌果溝遺址和加嘎子墓地出土小麥的分布來看,西藏的小麥栽培也經(jīng)歷了一個由藏東向藏西的傳播過程。

三、豌豆等主糧與經(jīng)濟作物在西藏栽培與引進的初步考述

豌豆。昌果溝遺址出土了1粒炭化豌豆[15]。豌豆是西藏重要的傳統(tǒng)農(nóng)作物之一[27](P7)。《定瞻廳志略》說:“豌豆、蠶豆,半作食用,半喂養(yǎng)牧畜者也。”[28](P16)上述各地方志和游記也記載豌豆在西藏境內(nèi)廣泛種植,足見西藏人民對它的喜愛。豌豆被認(rèn)為至遲在西漢經(jīng)中亞細(xì)亞傳入中國內(nèi)地[29](P279),中國內(nèi)地迄今發(fā)現(xiàn)最早的豌豆來自敦煌馬圈灣漢代烽隧遺址[30](P55-56)。但昌果溝遺址發(fā)現(xiàn)的豌豆可能要早于西漢,這為重新考察豌豆傳入中國內(nèi)地的路線和年代提出了新要求。

蠶豆。蠶豆源于非洲[29](P37)。有學(xué)者根據(jù)西藏人民稱蠶豆為“甲散”指出,蠶豆源自祖國內(nèi)地[31]。《西藏記》也說蠶豆“近漢人自中國帶來”[2](P33-34)。《本草綱目》載,豌豆和蠶豆與中國自古有之的大豆不同,它們來自西域[32](P196-198)。蠶豆在世界各地史前考古遺址中多有出土,在距今4000年的浙江錢山漾遺址也出土了蠶豆。研究表明,“公元前6500—6000年(詳后),到新石器時代及青銅時代,蠶豆已傳遍地中海沿岸各國,尤以意大利、希臘為集中”[33]。上述各地方志和游記也表明蠶豆在西藏境內(nèi)有種植。故蠶豆應(yīng)是由西方傳至中國內(nèi)地,后經(jīng)四川傳入西藏。

大豆。大豆古稱“菽”,可能源自中國。在新石器時代至戰(zhàn)國時期的考古遺址中都有大豆出土[34](P34-35)[30](P55-56)。較近的一項考古研究將中國大豆的栽培時間上溯至西周早期或者商代中晚期[35]。《西藏紀(jì)游》說“提茹”地區(qū)(靠近打箭爐)“豆萁直且昂”[36](P64),但不知指的是何種豆作物。《西藏記》說大豆是“自他處販來者”[2](P33-34),而《康輶紀(jì)行》則說西藏產(chǎn)大豆,故拉薩的大豆也有可能“販自”川藏交界地區(qū)。

小扁豆。小扁豆也叫冰豆,在距今4800—4300年的克什米爾Semthan等遺址已同小麥、大麥及豌豆一同出現(xiàn)了[13],在伊拉克新石器時代的烏姆·達巴吉亞遺址中也出土了小麥、豌豆及小扁豆[37]。而在公元前400年—公元100年,小扁豆就傳入喜馬拉雅山脈的Jhong山谷了[38]。而目前還未見到中國內(nèi)地發(fā)現(xiàn)較早小扁豆的考古報道。故可考慮小扁豆經(jīng)喜馬拉雅山脈傳入西藏的可能性。

大麥。這里的大麥指的是皮大麥。從新中國成立初期的科考調(diào)查材料來看,皮大麥可能并不是西藏的重要農(nóng)作物[39](P49)。目前也缺乏考古方面的重要發(fā)現(xiàn)。按照新近的基因研究[13][19],西藏的大麥應(yīng)是由“其他地區(qū)傳播而來”。應(yīng)考慮皮大麥與青稞一起傳入西藏的可能。

裸燕麥。中國內(nèi)地種植的燕麥主要是裸燕麥,裸燕麥古稱“莜”。“在(昌果溝遺址)灰坑內(nèi)出土尚需進一步鑒定才能確認(rèn)的炭化粒有1粒裸燕麥已碎斷種子的炭化粒”[15]。但未見到后續(xù)研究報道這顆炭化粒是否為裸燕麥。在1951—1954年的科考中發(fā)現(xiàn),“栽培種燕麥,除亞東區(qū)略有種植作為飼料以外,在廣大的其他地區(qū)都未見到”[40](P64)。《察隅縣志略》和《科麥縣志略》都記載有“莜”的種植。由此來看,燕麥在西藏的種植可能較少。若昌果溝遺址所發(fā)現(xiàn)的的確是裸燕麥,那么其起源也應(yīng)考慮“其他地區(qū)傳播而來”說。

蕎麥。《新唐書》載,吐蕃“其稼有小麥、青稞麥、蕎麥、荳豆”[41](P9)。由此可見西藏蕎麥種植歷史之長。20世紀(jì)80年代初的農(nóng)業(yè)科考隊指出,“有人說西藏高原是蕎麥的老家,似乎是無疑義的”[42]。另一農(nóng)業(yè)科考隊認(rèn)為西藏野生蕎麥情況“證實西藏是蕎麥起源地之一”[43](P4-5)。故可考慮蕎麥在西藏的獨立起源。

玉米。對玉米如何傳入中國,有學(xué)者認(rèn)為是“16世紀(jì)初,葡萄牙人將玉米傳入印度、孟加拉國等地,而后從印度經(jīng)中國的西藏傳入內(nèi)地”[44](P29)。學(xué)界普遍考慮的玉米傳入中國的路徑主要有三條,即“通過東南海路為主,西南、西北陸路為輔的三條入境路徑”[45]。其中“西南陸路”指“由歐洲傳入印度、緬甸,再傳入我國的西南”[34](P42),考慮到16世紀(jì)云南各地已廣泛種植玉米[45],西藏的玉米極有可能是沿西南陸路傳播的結(jié)果。有學(xué)者指出,“玉米從打箭爐、綏靖等地向西擴張,傳入川西藏區(qū)腹地,種植河谷農(nóng)耕區(qū)”[46]。清代《桐華吟館衛(wèi)藏詩稿》載,“日采包谷南瓜雜野草充食”[47](P168),這說明清中期玉米已在西藏種植。

水稻。吐蕃王朝時期的《第穆薩摩崖刻石》載:“在其境內(nèi)所產(chǎn)之物中以釀酒糧食、青稞、大米任何一種(奉獻)均可。”[48](P101)這可能是藏文文獻中首次對大米的記載[48](P104)。這似乎表明西藏東南地區(qū)的稻米很早就上貢給吐蕃統(tǒng)治者了。此外,“加嘎子墓地的食物遺存是由稻米和麥類作物(主要來自青稞)碾磨成粉后制作而成,并夾雜了……水稻……等種子”[16]。這些都表明稻米很早就在西藏人民食物中占據(jù)一定的地位了。西藏民間傳說“白鳩送來大米種”[49](P45),這不足為信。《西藏紀(jì)游》載“喇嘛也食稻米”[36](P93);其又說“工布,產(chǎn)稻米如內(nèi)地”[36](P58)。清代王世睿在《進藏紀(jì)程》中說,墨竹工卡“人勤耕稼,稻畦繡錯,一如內(nèi)地”[47](P69)。《西藏圖考》也載“自拉里至昌都,土民皆種稻。阿里噶爾渡一帶,產(chǎn)稻米”[50](P226)。烏斯藏(古為唐古特)的稻米皆產(chǎn)自后藏[47](P70)。因此可以推定西藏栽種水稻有較為悠久的歷史。

油菜。改革開放初的農(nóng)業(yè)科考活動指出,“我們認(rèn)為青藏高原將被證明是油菜的一個重要原產(chǎn)地”[42]。另一項幾乎同時期的科考結(jié)果也持類似觀點[43](P5)。這種推測得到了生物學(xué)科學(xué)研究的支持:“以青藏高原為主體的中國西部高山、丘陵地區(qū),既是中國白菜型油菜的起源地,同時也可能是芥菜型油菜的起源地。”[51]上述地方志和游記也記載西藏出產(chǎn)菜子(油菜)。宣統(tǒng)《鹽井鄉(xiāng)土志》載鹽井(今西藏芒康縣境內(nèi))“惟羊芋(馬鈴薯)、麻子、菜子三種,業(yè)經(jīng)試驗成熟”[52](P9)。這是對清末在川藏一帶推廣農(nóng)作物的描述。既然西藏是油菜的起源地,那么應(yīng)該種植了油菜,且《西藏記》《西藏志》《西藏見聞錄》都說西藏產(chǎn)“菜子”。清末在西藏推廣油菜種植可能是想擴大油菜的種植面積或引進新品種。

馬鈴薯。馬鈴薯源于南美洲[29](P153)。1960-1961年的科考活動指出,西藏傳統(tǒng)馬鈴薯大致可分為白皮種、紅皮種及紫皮種[34](P51)。據(jù)說白皮馬鈴薯引進到西藏才60余年[31]。《四川寧屬農(nóng)牧調(diào)查報告》載,清代中葉四川寧屬馬鈴薯“行經(jīng)西藏而傳入”[53](P21-22)。宣統(tǒng)《鹽井鄉(xiāng)土志》載,鹽井“羊芋,則覺隴、列丁遍山皆可種植”[52](P9)。由此推測,清末在西藏推廣馬鈴薯種植可能也是想擴大馬鈴薯的種植面積或想引進新品種。

煙草。《西藏紀(jì)游》載,“藏地所產(chǎn)煙葉味如干土”[36](P31)。《巴塘志略》說巴塘地區(qū)種植煙草[54]。《察隅縣志略》也說原梯縣“產(chǎn)煙葉”[8](P136)。有學(xué)者指出,“可以肯定的是,到了明末清初煙草已經(jīng)基本上傳到了除今青海、西藏和新疆外的全國各省區(qū)”[55]。那么,清中晚期煙草應(yīng)已在西藏種植。

茶葉。《冬九縣志略》和《碩督縣志略》說冬九縣和碩督縣皆產(chǎn)“山茶[8](P116)。“山茶”應(yīng)采自當(dāng)?shù)刈匀簧L茶樹而非人工種植茶樹。有學(xué)者考證西藏察隅地區(qū)至遲在光緒年間已種植茶樹,隨后駐藏大臣張蔭堂也在西藏東南隅引種四川茶樹[56]。這與《冬九縣志略》記載相符。由此來看,西藏至遲在清代中晚期甚至更早已產(chǎn)茶葉,但可能茶葉不佳且采自天然茶樹,后來才有人工栽培茶樹。

花生。花生又稱長生果。《西藏賦》說“果則長生競掬(形如小螺,生地中,絳色,番名角瑪,漢名長生。蒸熟,拌糖食之,甚甘)”[57](P145-146)。和瑛于乾隆五十八(1773年)年任職西藏,于嘉慶二年(1797年)寫成《西藏賦》,故推測花生至遲在乾隆末嘉慶初已傳入西藏。

四、若干種瓜蔬在西藏的栽培與引進的初步考述

瓜蔬種類較多,故大體考述之。起初,“一般藏族群眾沒有吃菜的習(xí)慣”[31],“《宋史》所載,西蕃喜啖生物,無蔬茹醯醬”[5](卷下P3)。《西藏紀(jì)游》說:“西藏(應(yīng)指小西天⑦)……不產(chǎn)蔬菜,止有苦荬(苦苣)一種,亦不恒見。聞近時官兵出差西藏者,攜菜子給番人種之,僅得數(shù)畝。”[36](P63)巴塘則截然不同,“巴塘番民較多,氣候和煦,瓜果蔬菜略如內(nèi)地,惟成熟較晚耳……時黃瓜已熟……亦有西瓜”[36](P27)。清代查騫在西藏任官時,“恒課夷民墾地,種蔬菜,趁三四月時,冰消凍解,播種蕪菁、萵苣、波凌菜、蓮花白之屬,間種芋、麥、豆、瓜……惟夷俗恐侵彼牧場,擴我場圃。明知蔬菜可食,故踐踏阻撓”[58](P9)。這也印證了西藏人民起初不喜蔬菜的說法。清代吳崇光所著《川藏哲印水陸記異》載:“昌都……小菜、南瓜多有。”[47](P345)又載,(昌都)嘉玉橋處“又有瓜果小菜”[47](P346)。《碩督縣志略》載,駐塘官兵所栽培“瓜棚豆架,如同內(nèi)地”,而“土人無之”[8](P182)。《衛(wèi)藏圖識》載,巴塘產(chǎn)西瓜[59](P物產(chǎn)篇)。

內(nèi)地蔬菜品種在西藏的大量栽培和引進始于清代。“駐藏大臣及駐邊清軍的家屬們把蔬菜引進拉薩及其駐地……凡是有軍隊駐扎的地方,大都有人種菜”[60],“于是隨著一些清朝官員和士兵入藏,白菜、萵苣、菠菜、莧菜、韭菜、蘿卜、四季豆和苦豆等蔬菜種子被帶到了西藏并開始在西藏一些地區(qū)進行種植……隨著民國以來內(nèi)地蔬菜品種多次反復(fù)引入西藏,不斷改寫西藏蔬菜品種的歷史”[61]。

蔬菜中需特別論述的是圓根。文成公主將“蕪菁”帶入西藏[62](P6)。蕪菁即圓根或元根,有人認(rèn)為,“這一不起眼的塊根植物是見之于文字的西藏最早的外來作物之一”,也是“清代前藏區(qū)僅有的蔬菜品種”[61]。這倒未必。因為《西藏見聞錄》載工布產(chǎn)蕨菜[5](P卷上16)。《康輶紀(jì)行》也說西藏產(chǎn)蔬菜“圓眼”[6](P439)。《西藏記》載拉薩產(chǎn)芫荽[2](P22)。但與圓根相比,這些蔬菜產(chǎn)量較少。

五、葡萄等果樹在西藏栽培與引進的初步考述

葡萄。《史記》等明確記載了西漢時張騫從西域帶回葡萄和石榴等作物。有學(xué)者說,“三江流域的葡萄栽培至少有300多年的歷史,據(jù)推測,可能是由四川西部引進的”[31]。但據(jù)何推測,其文不詳。《進藏紀(jì)程》載,烏斯藏的棗、杏及葡萄都產(chǎn)自后藏[47](P70),而巴塘有“土產(chǎn)則葡萄、核桃、黍谷、蔬菜……”[47](P63-64)焦應(yīng)旃在康熙辛丑年見昌都“土葡萄最多”[47](P14)。另一種說法是昌都地區(qū)種植的葡萄引種自法國和歐美[63]。但也不排除昌都的葡萄分別引種自外國和祖國內(nèi)地的可能性。

桃、杏、梨、蘋婆、橘、李、林檎。焦應(yīng)旃描述今昌都情形如下:“核桃園風(fēng)景,頗似中華……紅杏發(fā)而芬芳。”[47](P14)《西藏見聞錄》載,“阿里噶爾妥(今阿里地區(qū)噶爾縣)產(chǎn)棗子、杏子”[5](P卷上17)。《西藏紀(jì)游》載,“桃園在藏之南數(shù)十里……著花微小,結(jié)實不多”[36](P45)。《西藏賦》載,“毛桃流液,酸橘軟牙,蘋婆似卵,哀梨比樝”。有學(xué)者說“蘋婆”指蘋果,“樝”指山楂[57](P146)。但“蘋婆”并非蘋果,而是一種喬木果樹,又稱鳳眼果、七姐果,中國內(nèi)地多產(chǎn)于嶺南和云貴地區(qū)[64](P270)。關(guān)于“李”的記載僅見于《衛(wèi)藏圖識》,產(chǎn)自乍丫[59](P物產(chǎn)篇)。《碩督縣志略》載碩督縣“所產(chǎn)桃李,多為不實”[8](P182)。《西藏紀(jì)游》載:“藏地產(chǎn)林檎,時未結(jié)實。”[36](P8)林檎是蘋果屬的一種,又名文林沙果[64](P256)。

核桃。“藏核桃如桃杏之仁而大倍之……強名曰核桃爾”[36](P60)。科學(xué)研究也表明,藏地核桃是一個較為獨立的地理生態(tài)型[65]。因此,西藏核桃極有可能起源于喜馬拉雅山南坡。

棗。《西藏紀(jì)游》載:“藏棗長寸余,色如榧子,味甘而澀,核有一紋,形如女陰……來自甲噶爾。”[36](P10)棗樹原產(chǎn)中國,公元前傳到朝鮮、印度等地。有說藏棗產(chǎn)自西藏者,也有說藏棗產(chǎn)自天竺者[58](P262)。《西藏見聞錄》說,“阿里噶爾妥產(chǎn)棗子”。由于“阿里噶爾妥”與印度極近,故可考慮“藏棗”自印度傳入西藏“阿里噶爾妥”的可能性。

石榴。除上述地方志和游記所載西藏產(chǎn)石榴外,《西藏賦》也說,“火榴綻葩(山南帕克里多有之)”[57](P144)。“火榴”即火石榴,雖也能結(jié)果,但主要作為盆景。

芭蕉。一種普遍未被注意到的水果是芭蕉,《察隅縣志略》對此有記載。從氣候條件來看,西藏也只有察隅適合芭蕉生長。——論文作者:陳強強