發(fā)布時間:2019-12-16所屬分類:園林工程師瀏覽:1次

摘 要: 摘要:【目的】調查鏈格孢菌在菊科植物上的危害。【方法】20162017年,從湖北、北京、安徽及云南各地采集得到菊科千里光族植物瓜葉菊(Pericallishybrida)、銀葉菊(Seneciocineraria)及白子菜(Gynuradivaricate)葉斑病病樣4份。采用單孢分離的方法從各寄主上分

摘要:【目的】調查鏈格孢菌在菊科植物上的危害。【方法】2016—2017年,從湖北、北京、安徽及云南各地采集得到菊科千里光族植物瓜葉菊(Pericallishybrida)、銀葉菊(Seneciocineraria)及白子菜(Gynuradivaricate)葉斑病病樣4份。采用單孢分離的方法從各寄主上分別獲得形態(tài)相似的鏈格孢菌大孢子種菌株。隨后從各寄主分離物中篩選出1個代表菌株進行致病性、形態(tài)學及多基因位點(rDNA-ITS、GAPDH、Alta1、EF1-α、RPB2和ATPase)序列分析研究。【結果】4個菌株均可引起其寄主發(fā)生病害,且均為瓜葉菊鏈格孢菌(Alternariacinerariae)。【結論】這是該菌種在國內的首次報道,也是該菌引起銀葉菊與白子菜葉斑病病害的首次報道。

關鍵詞:千里光族;瓜葉菊鏈格孢;葉斑病;形態(tài)學;多基因序列

千里光族(SenecioneaeCass.)植物能在多種生態(tài)環(huán)境生長,是菊科11族中最大的1個族群[1-2]。在中國共有23屬[3-4],種類豐富,并不斷有新種發(fā)現[5-6]。千里光族植物主要有藥用及觀賞兩種經濟價值。其中,款冬屬、菊三七屬、橐吾屬、蟹甲草屬等具有化痰止咳、活血化瘀、治療類風濕性關節(jié)炎等功效,多作為中草藥[7]。現代醫(yī)藥學研究發(fā)現:藥用千里光植物富含黃酮類、萜烯類、綠原酸、生物堿等物質,可抗衰老、降血糖、抗凝血、抗細菌等[8-10]。袁六六等[11]從白子菜(Gynuradivaricate)莖葉提取到可改善糖尿病小鼠血脂及肝臟保護作用的物質,具有防治糖尿病病人肝損傷的潛能。隸屬于千里光族的千里光屬銀葉菊(Seneciocineraria)因其全株密被白色絨毛的顯著特征,多用于城市園林造景;瓜葉菊屬瓜葉菊(Pericallishybrida)花期恰逢少花的冬春,且其花色豐富、花姿秀麗、花形典雅,具有很高的市場占有率[12]。然而,此類植物在生長發(fā)育過程中常受到各種病害的侵染危害,影響其藥用價值及觀賞價值。

相關知識推薦:林業(yè)方向評職稱論文投稿指導

林業(yè)部門職稱主要說的是林業(yè)工程技術資格,比如林業(yè)工程師屬于工程系列,先是技術員,之后是助理工程師,工程師,最后是高級工程師,而在評這類職稱時,對于論文也有嚴格的要求,但是林業(yè)技術人員對于論文發(fā)表知識并沒有掌握,也多次咨詢編輯老師關于林業(yè)職稱論文指導知識,今天小編在這里就給大家分享下論文發(fā)表要注意的細節(jié),幫助大家順利的發(fā)表論文。更多有關林業(yè)評職方面的問題,可咨詢期刊天空在線編輯。

國外已報道Alcidiumhualtatinum等12種真菌可侵染銀葉菊(https://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/),LU[13]報道Corcosporasp.侵染危害白子菜。瓜葉菊病害報道較多,如白粉病、灰霉病、褐斑病、煤污病、病毒病等[14]。RASOULPOUR等[15]在瓜葉菊植株上分離出的西紅柿黃環(huán)病毒(Tomatoyellowringvirus)對菊科、藜科、豆科及茄科植物均可致病。本課題組在2016—2017年開展菊科植物病原鏈格孢菌調查研究時,采集得到菊科千里光族植物銀葉菊、瓜葉菊和白子菜葉斑病病樣4份,本研究利用致病性、形態(tài)學和多基因位點(rDNA-ITS、GAPDH、Alta1、EF1-α、RPB2和ATPase)序列分析的方法對其進行研究,以期能對千里光族植物病害的防治提供基礎依據。

1材料與方法

1.1病樣采集

從全國范圍內采集具有鏈格孢菌危害典型癥狀(黑斑、褐斑、輪斑)的菊科植物的葉斑病病樣,拍照記錄癥狀,將所采集的病樣分別放入無菌透明塑封袋內,標注采集時間、地點和植物種類等信息。

1.2試驗方法

1.2.1菌株的分離與保存

對所采集的病樣組織,用無菌小刀切取病健交接處,置于裝有濕潤濾紙的培養(yǎng)皿(90mm)內,25℃下保濕培養(yǎng)2d,在體視顯微鏡下觀察其產孢后,進行單孢分離;并對在PDA培養(yǎng)基(馬鈴薯葡萄糖湯粉24g,瓊脂20g,水1000mL)上生長的純培養(yǎng)物進行編號及菌種保藏。

1.2.2致病性檢測

經初步形態(tài)學觀察后,從各病樣分離物中篩選出1個代表菌株作為供試菌株。供試菌株在PDA培養(yǎng)基上培養(yǎng)2~3d后,挑取邊緣菌絲轉接于V8培養(yǎng)基(V8蔬菜汁175mL,碳酸鈣3g,瓊脂20g,水1000mL)上,在22℃恒溫條件下,每天光照8h,培養(yǎng)7d[16]。因其產孢困難,故用無菌接種環(huán)刮傷菌落表面菌絲,紫外線(UV)照射2h誘導其產孢,于培養(yǎng)箱中繼續(xù)培養(yǎng)2d后,用無菌水洗脫分生孢子,過濾后離心,再用無菌水將濾液配制成孢子懸浮液(105mL−1)。寄主植物均從病樣采集地購買,于實驗室溫室種植兩個月確保健康生長后進行致病性試驗。將配制好的孢子懸浮液均勻噴灑在經過75%酒精表面消毒的各健康寄主植物上,至葉片及花朵濕潤有水滴流下,室溫分別培養(yǎng)于不同的無菌保濕裝置中。每天觀察并拍照記錄發(fā)病情況。待發(fā)病后,從發(fā)病部位再次分離病原物,與接種物進行形態(tài)學比對,確定是否一致,完成Koch’sRule的致病性驗證。以噴灑無菌水作為對照,試驗使用3株長勢相同的植株進行重復。

1.2.3形態(tài)學觀察

菌落形態(tài):將供試菌株接種于PDA培養(yǎng)基上,3~5d后用直徑為6mm的無菌打孔器切取菌落邊緣菌絲團塊,轉接于直徑為90mm的PDA培養(yǎng)皿中。25℃恒溫黑暗培養(yǎng)7d后,測量菌落大小,拍照并記錄菌落顏色及形態(tài)[17]。

孢子形態(tài):挑取在PDA培養(yǎng)基上生長3~5d的供試菌株菌絲接種在V8培養(yǎng)基上,產孢培養(yǎng)條件同1.2.2節(jié)所述,9d后以乳酚油為浮載劑制成玻片,在顯微鏡(NiKONDS-Ri2)下觀察。拍照并記錄其分生孢子形態(tài)、色澤等,隨機測量80個成熟分生孢子大小[16]。

產孢表型:將供試菌株回接于寄主植物,發(fā)病后,切取病健交接處,置于裝有2層浸濕濾紙的塑料培養(yǎng)皿(90mm)內,在22℃恒溫條件下,每天8h光照,培養(yǎng)1d后,在徠卡顯微鏡(M205A)下觀察其產孢表型并拍照,共觀察3d。

1.2.4分子系統(tǒng)學研究

將供試菌株轉接于PDA培養(yǎng)基上培養(yǎng)5~7d后,收集適量菌絲于1.5mL離心管中,采用改良CTAB法提取總DNA[18]。對核糖體轉錄間隔區(qū)(rDNA-ITS)、甘油醛-3-磷酸(GAPDH)、鏈格孢過敏源基因(Alta1)、翻譯延伸因子1-α(EF1-α)、RNA聚合酶第二大亞基(RPB2)、質膜腺苷三磷酸酶(ATPase)基因片段進行PCR擴增。引物分別為ITS5/ITS4[19]、gpd1/gpd2[20]、Alta1-for/Alta1-rev[21]、EF446F/EF1473r[22]、RPB2-5F/RPB2-7Cr[23]、ATPF/ATPR[24]。PCR擴增使用25μL反應體系:DNA模板2μL,正反引物各1.25μL,TaqMix12.5μL,ddH2O8μL。PCR產物經含有核酸染料(GoldenView,北京博邁德基因技術有限公司)的1%瓊脂糖凝膠檢測后,送至北京六合華大基因科技股份有限公司進行純化測序,采用雙向測序以保證結果的完整性與準確性。

測序結果運用軟件BioEdit7.0對比分析。將完成校正的完整序列在NCBI網站上進行BLAST同源性分析,下載與其相近的序列。利用MEGA7中鄰位加入法(neighbor-joining)構建系統(tǒng)發(fā)育樹,以A.helianthiinficiens(CBS208.86,YZU161169)作為外群(outgroup),自展系數檢測(bootstrap)為1000次循環(huán)。

2結果與分析

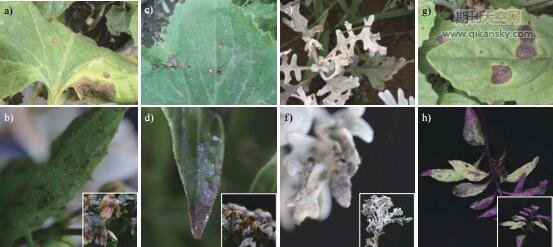

本研究于2016年在湖北荊州西城街道發(fā)現瓜葉菊植株葉片上有圓形或不規(guī)則形棕褐色病斑(圖1a);2017年在北京市植物園采集得到的瓜葉菊病樣,其病斑散亂分布于葉片上,呈褐色,中央灰白色,具同心輪紋(圖1c);2017年于安徽合肥市植物園采集得到銀葉菊病樣,病癥常出現在下部葉片與葉緣,葉片淡褐色呈現出不規(guī)則壞死,后期整個葉片干枯(圖1e);2017年于云南昆明市植物園發(fā)現白子菜葉片上散亂分布近圓形或橢圓形褐色病斑,具同心輪紋,病斑中央有白色小點,周圍有褪綠現象(圖1g),后期整個葉片枯萎凋落。從以上地區(qū)采集得到的4份病樣中共分離得到菌株20株,根據菌落形態(tài),從各寄主分離物中篩選1株代表菌株進行后續(xù)研究,分別編號為YZU161064(瓜葉菊—湖北荊州)、YZU171105(瓜葉菊—北京)、YZU171228(銀葉菊)、YZU171971(白子菜)。

2.1致病性測定

菌株YZU161064:室內接種24h后葉片出現水漬狀斑點,花瓣出現黃褐色小斑點;3d后病情加重,花瓣病斑周圍著生灰色菌絲,葉片出現大量不規(guī)則黑褐色壞死斑點,花瓣壞死斑點擴大至整個花瓣,有凋落現象(圖1b)。對照未發(fā)病。

菌株YZU171105:室內接種24h后開始發(fā)病,葉片上出現水漬狀小點,花瓣有侵染現象,莖上出現褐色斑點;3d后病斑加重,葉片上小點逐漸擴展成圓形或不規(guī)則形黑褐色病斑,花瓣枯黃、萎蔫(圖1d)。對照未發(fā)病。

菌株YZU171228:室內接種發(fā)病較慢,接種15d后,下部葉片葉緣黑褐色壞死(圖1f);20d后,整株植株感病,葉片枯萎。對照未發(fā)病。

菌株YUZ171971:室內接種1d后葉片出現褐色小點,隨后病斑逐漸擴大;3d后葉片感病處有褪綠變黃現象,莖稈也可感病(圖1h);7d后部分葉片枯萎凋落。對照未發(fā)病。

將發(fā)病植株葉片(花瓣)再次保濕培養(yǎng),挑取單孢進行培養(yǎng)后,獲得與接種病原菌形態(tài)學相同的菌株,滿足柯赫氏法則。

2.2形態(tài)學特征

菌株YZU161064:在PDA培養(yǎng)基上生長7d的菌落近圓形,邊緣光滑,中央灰橄欖色,邊緣灰白色,菌絲濃密、絨毛狀,直徑約63~64mm(圖2a)。在寄主植物上分生孢子單生或2個串生,分生孢子梗直或彎曲,少有分支(圖2b)。在V8培養(yǎng)基上分生孢子呈卵形或倒棒狀,表面光滑,有4~9個橫膈膜,孢身大小為(50~95)μm×(15~35)μm,短喙或無喙,具柱狀假喙,喙長(10~50)μm×(4~10)μm,基部鈍圓(圖2c)。

菌株YZU171105:在PDA培養(yǎng)基上生長7d的菌落近圓形,灰白色至淡黃褐色,邊緣不光滑,直徑約39mm(圖2d)。寄主植物上分生孢子單生或2~3個串生,分生孢子梗直立(圖2e)。在V8培養(yǎng)基上分生孢子倒棒狀或闊倒棒狀,表面光滑,孢身(50~90)μm×(15~35)μm,具4~9橫膈膜,分隔處隘縮,短喙或無喙,喙長(10~50)μm×(4~10)μm(圖2f)。

菌株YZU171228:在PDA培養(yǎng)基上生長7d的菌落呈圓形,白色,中央綠橄欖色,菌絲濃密,邊緣光滑,直徑約59~60mm(圖2g)。在寄主植物上,分生孢子梗直或彎曲,分生孢子單生或2~3個串生(圖2h)。在V8培養(yǎng)基上,分生孢子倒棒狀、闊倒棒狀或狹倒棒狀,孢身大小為(50~90)μm×(20~35)μm,具4~8個橫膈膜,分隔處隘縮,喙短或無,喙長(10~30)μm×(4~10)μm(圖2i)。

菌株YZU171971:在PDA培養(yǎng)基上生長7d的菌落呈圓形,菌落呈乳白色,菌絲疏松,邊緣完整,直徑56~57mm(圖2j)。寄主植物上分生孢子梗直或彎曲,分生孢子單生或2個串生(圖2k)。在V8培養(yǎng)基上,分生孢子呈廣卵形、倒棒狀或闊棒狀,孢身大小為(50~85)μm×(15~30)μm,4~9個橫膈膜,喙短或無,喙長(10~30)μm×(4~10)μm(圖2l)。

病原菌的菌落形態(tài)、孢子大小及形態(tài)、產孢表型與前人[16-17]描述相似,表明這4株菌株為Alternariacinerariae。

2.3分子系統(tǒng)學檢測

通過對單個菌株rDNA-ITS、GAPDH、Alta1、EF1-α、RPB2和ATPase基因進行PCR擴增,分別獲得大小為517、563、472、239、722、1194kb的DNA片段,將處理后的測序結果提交GenBank獲得登錄號(表1)。

將所有菌株的單個基因序列在NCBI上進行BLAST分析,均與Alternariacinerariae代表菌株CBS116495呈現100%的同源率。基于rDNAITS、EF1-α和RPB2基因序列的單個系統(tǒng)發(fā)育樹顯示:供試菌株YZU161064、YZU171105、YZU171228和YZU171971并無種內差異,與A.cinerariaeCBS116495形成1個小分支,進一步與同屬于Sect.Sonchi的A.sonchi(CBS119675)形成1個大分支,支持率都高達97%以上(圖3)。基于GAPDH、Alta1和ATPase基因構建的單基因系統(tǒng)發(fā)育樹也揭示了供試菌株YZU161064、YZU171105、YZU171228和YZU171971在分子生物學分類上隸屬于A.cinerariae,但是這3個基因也表明了不同寄主植物上分離得到的供試菌株的堿基序列存在差異。基于6個基因構建的聯合系統(tǒng)發(fā)育樹中(圖4),供試菌株YZU161064、YZU171105、YZU171228、YZU171971與菌株CBS116495(A.cinerariae)以100%的支持率聚集成1個分支,且與A.sonchi一起聚集于Sect.Sonchi。因此,多基因序列分析也表明4個供試菌株均為瓜葉菊鏈格孢(A.cinerariae)。

3討論

瓜葉菊鏈格孢菌(A.cinerariae)隸屬于絲孢綱絲孢目鏈格孢屬,系統(tǒng)發(fā)育研究發(fā)現該菌屬于Sect.Sonchi[25],于1931年在日本瓜葉菊上首次發(fā)現[26]。瓜葉菊鏈格孢菌常侵染千里光族中瓜葉菊屬及菊三七屬植物使其發(fā)病[27]。NISHIKAWA等[17]從瓜葉菊、紅鳳菜及大吳風草上分離得到瓜葉菊鏈格孢菌,其研究結果發(fā)現不同寄主植物上的菌株致病力差異較大。本研究將4個菌株分別離體接種在3個寄主植物葉片上,也表現出不同的致病性強弱(結果未顯示)。同時,各菌株菌落形態(tài)差異較大,這可能與采集地域或寄主不同有關。此外,本研究多基因位點序列分析表明瓜葉菊鏈格孢菌存在種內差異性,然而4個菌株的分生孢子大小、色澤、隔膜數均無明顯差異,與NISHIKAWA等[17]的研究結果存在一定差異,這可能與孢子的成熟度有一定關系,建議刮傷菌絲后繼續(xù)培養(yǎng)時間增加1~2d。

國外已報道46種鏈格孢菌危害菊科植物,國內報道20種[28]。本研究通過致病性檢測、形態(tài)學及分子系統(tǒng)學對從4個地區(qū)3種千里光族植物上分離的鏈格孢菌分析后發(fā)現:引起瓜葉菊、銀葉菊、白子菜葉斑病的病原菌均為瓜葉菊鏈格孢菌(A.cinerariae)。這是該菌種在國內的首次報道,也是該菌引起銀葉菊與白子菜葉斑病病害的首次報道,為中國菊科千里光屬植物的該類病害的防治提供了重要的理論依據。

SCISSCIAHCI