發布時間:2020-05-18所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:受構造作用控制,遼河西部凹陷清水洼陷沙三段頁巖沉降-沉積中心發生由北西向南東方向的明顯遷移,表現為欠補償沉積的半深湖-深湖相同步遷移。從湖盆中心向陸方向,清水洼陷沙三段沉積時期主要發育了深湖-半深湖-淺湖-扇三角洲等沉積類型,對應形成了從

摘要:受構造作用控制,遼河西部凹陷清水洼陷沙三段頁巖沉降-沉積中心發生由北西向南東方向的明顯遷移,表現為欠補償沉積的半深湖-深湖相同步遷移。從湖盆中心向陸方向,清水洼陷沙三段沉積時期主要發育了深湖-半深湖-淺湖-扇三角洲等沉積類型,對應形成了從Ⅰ、Ⅱ到Ⅲ型的干酪根分布。與此對應,頁巖中的石英、長石等脆性礦物含量遞次增多,而黏土礦物含量逐漸減少,反映為沉積相對頁巖有機地球化學條件和礦物成分的控制作用。在深大斷裂控制下,頁巖沉積剖面表現為向西減薄的楔形,TOC從中心處的最大值向外逐漸降低,成熟度Ro介于0.5%~2.0%,為頁巖油氣的形成提供了有利的富集條件。在現今埋深狀態下,洼陷區頁巖一般處于熱成熟生油階段,埋深較大的局部地區可達高成熟階段,進入頁巖氣為主狀態,形成“下氣上油”的生烴格局。沙三段頁巖主要處于中成巖階段B期,出現了大量定向排列的片狀伊利石。在4000m以深的頁巖中,伊蒙混層比小于15%,發育了多種孔隙類型,伴生黃鐵礦和伊利石等黏土礦物,孔隙度一般為0.7%~3.5%,8~35nm的頁巖孔隙直徑所占體積最大。高精度含氣量解析結果表明,雙興1井沙三段頁巖含氣量為1.6~5.44m3/t,隨著頁巖儲層成巖裂縫增加,頁巖含氣量不斷增加。總含氣量、吸附含氣量與TOC具有很好的相關性,但總含氣量增加速度較吸附氣增量速度更大,這與有機質生油氣產物關系密切,與溶解態天然氣的存在也不無關系。有機質類型多樣、油氣共生、含氣量較大且下氣上油,形成了遼河清水洼陷特色的頁巖氣富集模式。

關鍵詞:頁巖氣;富集條件;沙三段;清水洼陷;西部凹陷

0引言

中國頁巖氣發展迅速,從頁巖氣概念[1]引入到頁巖氣建成規模產能,短短15年時間,在各方面均取得了重要進展,特別是南方海相頁巖地區取得了重要突破。與海相頁巖氣相比,陸相頁巖氣地質條件復雜,勘探開發難度大。鄂爾多斯盆地延長組湖相頁巖中獲得高產工業氣流,成為陸相頁巖氣勘探開發的重要區域,也帶給我國東部老油區新的勘探希望。東部主要油氣田目前均已進入高成本勘探、高含水開發階段,亟需轉變勘探理念,發現新的儲量接替以減緩儲量和產量大幅下降趨勢。盡管東部油田區頁巖氣勘探研究已經取得了大量成果,包括湖相細粒沉積體系[2-9]、刻畫儲層微觀結構[10-18]、沉積、成巖與儲層之間的關系[19-24]、油氣資源潛力評價[25-33]等方面,但目前的勘探成效仍然不夠突出。遼河坳陷是我國最早開展陸相頁巖氣研究的地區之一,目前已經獲得了一系列關于形成條件、資源潛力及有利區優選等成果認識[34-44],但對頁巖氣富集條件的研究仍然非常薄弱,對頁巖氣富集模式的探討研究亟待展開。

1沙三段頁巖發育條件與控制因素

1.1頁巖發育構造沉積條件

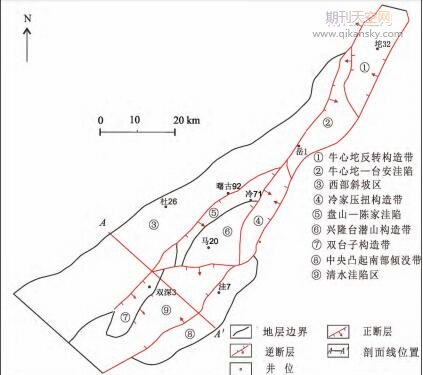

西部凹陷呈北東向展布,經歷了古新世拱張、始新世和漸新世裂陷以及新近紀拗陷三個演化階段,形成的箕狀斷陷具有沉積厚度大,沉降速度快、沉積旋回多和巖相變化大等特點,清水洼陷位于西部凹陷的南部(圖1),發育扇三角洲-河流-湖泊相沉積體系[45-46]。

斷裂活動是裂谷發育的基本構造運動形式(圖2)。西部凹陷的裂谷活動開始于古新世,在拱張階段產生北北東向斷裂。伴隨著堿性玄武巖噴發,始新世開始的沙四期裂陷首先從北部開始發育,沉降-沉積中心主要在高升-牛心坨等地區。在潛山古地貌背景下,凹陷南部的清水地區接受沙四沉積較晚,地層厚度較薄。始新世沙三期構造活動強烈,湖盆處于深陷階段,在臺安-大洼斷裂控制作用下,凹陷東側大幅度沉降,形成典型箕狀凹陷,清水洼陷沉降幅度達3200m。至沙三末期,斷陷湖盆短暫回返,西部凹陷的構造-沉積格局基本形成。在沉降過程中,沉積中心不斷發生由西向東、由北向南的遞進遷移作用。漸新世沙一二期,湖盆再次擴展,清水洼陷沉降幅度達1800m,沉降中心明顯向東遷移。漸新世東營期湖盆再次擴張,清水洼陷沉降幅度達2600m。東營末期,古近系經歷了6~8Ma的構造回返,清水洼陷定型。新近紀至今,清水洼陷進入拗陷階段。在沉降-沉積中心轉移過程中,頁巖厚度發生對應變化,主要分布在東部大洼斷裂一側。由此,構造和沉積作用直接控制了有效頁巖的空間分布。

1.2沙三段有效頁巖分布控制因素

除構造作用控制沉降-沉積中心遷移、沉積相變、成巖作用及頁巖氣形成條件之外,沉積速率和湖平面變化在富有機質頁巖形成和分布過程中起到關鍵作用,產生了清水洼陷總厚度800m、最大厚度沿深大斷裂分布、地球化學條件及儲層物性參數變化較快的頁巖。

1.2.1沉積物供給速率約束頁巖分布

清水洼陷的物源主要來自西部凸起和中央凸起南部。在南部西斜坡發育扇三角洲-遠岸濁積扇-湖泊沉積體系,清水洼陷主要發育深湖-半深湖沉積體系。在該地區,不同沉積相的沉積物加載速率差異較大。

對于富有機質頁巖沉積來說,若沉積速度過快,則有機質被沉積物所稀釋;若沉積速度過緩,則有機質易于被氧化、物理分解、生物降解或以其他方式消失。故富有機質頁巖的沉積速率需要一個能夠恰好維持兩者平衡的一個速率。陸相斷陷盆地沉降速度快,物源供給豐富,沉積速率明顯加快,在洼陷沉降中心處,富有機質頁巖的瞬間加載速率明顯偏小,但以等時面所代表的時間進行沉積速率計算,則具有相對最大的沉積速率。在近岸方向的扇三角洲相,盡管沉積物加載的瞬間速度較大,但以沉降中心處的頁巖沉積時間為參照對比,其沉降速率明顯偏小。根據資料計算,清水洼陷沙三段砂巖含量較高,沉積速率平均可達240m/Ma,頁巖顏色主要為灰色、灰黑色,巖性主要為長英質頁巖,厚度中心約800m。

1.2.2深陷期湖平面變化控制頁巖分布

清水洼陷湖平面的相對變化主要受構造-沉積控制。深陷期構造沉降速率大,可容空間增加快,導致相對湖平面上升速率大。隨著湖平面的快速上升,沉積物的有效補充嚴重不足,在欠補償沉積條件下形成了以還原作用為特點的富有機質頁巖。由于富有機質頁巖沉積需要安靜和還原環境的水體條件,沉積物加載速度較為緩慢。在湖盆中心以外的其他地方,因為水體活動較強或者氧化條件,無法產生富有機質頁巖的規模發育。清水洼陷的垂向沉積序列表現為下部沉積大套砂巖,向上砂巖厚度與粒度逐漸減小。到頂部一般發育碳質頁巖或淺灰色、灰綠色頁巖,反映水體夾帶沉積物能力逐漸降低,構造沉降速率也逐漸減弱。到末期構造活動達最弱,盆地沉積有向沼澤化方向變化的趨勢,頂部普遍見有碳質頁巖或淺灰色頁巖。

從剖面上看,雖然富有機質有效頁巖主要形成于最大湖泛期,但并不是所有的地方均可形成富有機質頁巖沉積,故深陷期的湖平面變化控制了頁巖的垂向發育,同時也限定了頁巖在平面上的分布。

沙三段具有基底裂陷-塊斷作用強烈、拗陷沉降速度大、暗色富有機質頁巖發育厚度大、沉降-沉積中心轉移明顯等特點[47],形成了分布范圍最廣、地層厚度最大的頁巖油氣勘探研究主要目的層段。根據湖盆演化過程,可將沙三段進一步劃分為沙三上、中、下三個亞段。沙三下段頁巖主要分布在雷家-陳家洼陷,厚度中心處的沙三下段有效頁巖可達200m。至沙三中段沉積期,富有機質頁巖厚度中心向東和向南遷移。在陳家和清水洼陷,沙三中段有效頁巖厚度可達300m。至沙三上段沉積時期,沉降-沉積中心局限于東南部的清水洼陷,有效頁巖厚度可達250m。

2清水洼陷沙三段頁巖氣富集條件

清水洼陷沙三段頁巖埋深大、沉降快,富有機質頁巖保存條件好,頁巖氣相態受有機質類型分布和構造演化雙重控制,易在洼陷區形成高豐度油氣富集,表明了沙三段頁巖氣發育的有利條件和資源前景。

2.1頁巖生氣

2.1.1干酪根類型與分布

統計結果表明,清水洼陷沙三段烴源巖Ⅲ型干酪根占32%,Ⅱ2型干酪根占19%,Ⅱ1型干酪根占31%,Ⅰ型干酪根占18%。雙興1井干酪根類型指數測試結果表明,沙三上段干酪根類型指數為91.3~94.8,平均93.1,判斷為Ⅰ型。沙三中的干酪根類型指數變化于38.5~100之間,平均76.8,判斷干酪根類型以Ⅰ型為主,兼有Ⅱ1型和少量Ⅱ2型。沙三下段的干酪根類型指數變化跨度較大,為-4~91,平均85.1,判斷干酪根類型多樣。

陸相斷陷盆地中的有機質類型多樣且類型分布受沉積相控制明顯,不同的沉積相帶,有機質干酪根的類型差別較大,平面分布區域變化較快(表1)。以清水洼陷沙三中沉積為例,沉積相控制干酪根類型分布明顯(圖3)。扇三角洲沉積區主要為Ⅱ2-Ⅲ型干酪根,湖底扇沉積區主要為Ⅱ1-Ⅱ2型干酪根;半深湖-深湖主要為Ⅱ1型干酪根,深湖主要為Ⅰ干酪根。

2.1.2有機碳含量及變化

樣品統計表明,清水洼陷沙三段有機質碳含量相對變化較大,范圍可以從0.3%變化至5.9%,平均值2.1%。以清水洼陷雙興1井為例,沙三段源巖TOC分布于0.4%~3.8%之間,頁巖TOC主體分布于1.1%~2.1%之間。分段TOC統計表明,沙三上段頁巖TOC相對較好,通常介于1%~3.74%之間。沙三中段頁巖TOC略有下降,主要分布于1%~2.9%之間。沙三下段頁巖TOC相對較差,一般介于0.5%~1.6%之間。

沙三下段的沉降-沉積中心在陳家洼陷北側,有機碳含量相對最高,一般均在3%~5%之間(圖4(a))。而在南部的清水洼陷,沙三下段頁巖鉆井揭示為扇三角洲相和淺湖相,有機碳含量變化于2%~2.5%之間。在湖盆中心處,沙三下段頁巖鉆井揭露較少,推測TOC可高達3.0%~3.5%。向陸方向,沙三下段頁巖有機碳含量變化于1.0%~2.0%之間。

沙三中段的沉降-沉積中心向南東遷移,由陳家洼陷北側高值區向南東遷移至興隆臺西側,對應的有機碳含量由5%減少到3%(圖4(b))。總體來看,頁巖TOC自西部凹陷西緣向東緣逐漸變好,大部分地區頁巖的TOC介于1.0%~2.0%之間,而清水洼陷TOC相對較高,通常介于2.5%~3%之間。

沙三上段的沉降-沉積中心繼續向南東方向遷移,位于北側的牛心坨地區在此期間經受抬升而沒有接受沙三上沉積,頁巖主要發育在南東側的陳家-清水洼陷一帶(圖4(c))。在陳家洼陷東南部,TOC逐漸減少為2%。在最南東側的清水洼陷,TOC介于2.5%~3.0%之間,為沙三上段頁巖的最好區域。而在其他大部分地區,頁巖TOC一般只有1.0%~2.0%。

清水洼陷沙三段以湖泊相為主,對應形成了以Ⅰ-Ⅱ1為主的干酪根,向外逐漸變化為Ⅲ型干酪根,在平面上形成了圍繞深湖中心為中心的環帶狀有機質類型分布特點,有機質豐度發生相應變化,形成了沉積環境對有機質類型和豐度的典型控制作用。沉積環境的垂向變化同樣對有機質類型和豐度產生控制作用,由下向上,從沙三下段到沙三上段,隨著沉積古水深的變化,干酪根類型對應發生從Ⅰ型到Ⅲ型的變化,TOC也從高到低地變化。

推薦閱讀:地勘行業論文發表方法

2.1.3有機質成熟度

沙三末期和東營末期相對偏小幅度的構造回返導致了西部凹陷相對單調埋藏的坳陷形成過程,特別是清水洼陷沙三段自沉積以來幾乎未曾經受構造回返,這就賦予了沙三段頁巖隨深度增加而單調增加的有機質成熟度特征。由于缺乏巖漿侵入和火山噴發等活動,沙三段頁巖熱演化成熟度主要與埋藏深度有關(圖5)。隨著埋藏深度增加,頁巖有機質熱演化成熟度(Ro,%)不斷增加,頁巖埋藏深度與Ro呈正相關關系。當頁巖埋藏深度在4km以淺時,絕大部分頁巖的Ro均小于1.0%且與深度變化關系表現為線性相關;當頁巖埋深超過4km時,Ro快速增加并迅速超過1.0%,有機質熱演化程度加速發展并進入快速成熟狀態,導致有機質在大約4.5km埋深時,即可進入高成熟的生氣(Ro≥1.2%)狀態。即在4.5km以淺時,清水洼陷沙三段以頁巖油氣共生為主,超過這一深度,則進入頁巖氣為主狀態。較之先前所認為的5km以淺均為生油并形成頁巖油、頁巖平均埋深從5km開始進入生氣的高成熟階段至少提前了500m。

盡管有多種可能性,但造成清水洼陷沙三段有機質熱演化成熟度隨深度增加而加速增加并在4km左右出現陡升現象的原因,可以解釋為地層連續沉降所產生的有機質成熟度累加效應。即由于地層沉積過程中缺乏構造回返及構造回返所帶來的抬升剝蝕,主要由溫度和時間因素所控制的有機質成熟作用不曾受到中斷。同時,坳陷的構造熱沉降和熱釋放過程持續進行,加速了沙三段頁巖有機質的熟化作用,導致熱演化成熟度進一步增加,形成了深度與成熟度之間明顯的拋物線關系。

SCISSCIAHCI