發布時間:2019-12-04所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:本文研究的礦區位于煙臺市牟平區城區南約30km,地處牟平區水道鎮。礦區面積3.63km2,位于金牛山斷裂帶的中段東側,與牟平即墨斷裂毗鄰。區內構造極為發育,以斷裂為主。其中,玉林店徐家寨(育黎)斷裂、金牛山斷裂和仙姑頂斷裂是區內主要的控礦、賦礦構

摘要:本文研究的礦區位于煙臺市牟平區城區南約30km,地處牟平區水道鎮。礦區面積3.63km2,位于金牛山斷裂帶的中段東側,與牟平—即墨斷裂毗鄰。區內構造極為發育,以斷裂為主。其中,玉林店—徐家寨(育黎)斷裂、金牛山斷裂和仙姑頂斷裂是區內主要的控礦、賦礦構造。本文的主要研究區域就位于金牛山斷裂帶上,其具有膨大收縮、分支復合的特點,在收縮復合部位受多期流體疊加擾動,有利于金成礦物質的聚集。區域找礦標志亦與斷裂密切相關,NNE向斷裂與其他方向斷裂交匯部位為金礦的有利成礦部位。此外,蝕變規模也直接影響著金礦床規模的大小。

關鍵詞:金礦;斷裂帶控礦;石英脈型金礦

1 研究區域地質背景

本文所研究的礦區位于煙臺市牟平區城南約30km,研究區內地貌為低緩丘陵,最高海拔標高180m,最低處海拔標高87m,相對高差93m。

礦區大地構造位于秦嶺—大別—蘇魯造山帶(Ⅰ級)膠南—威海隆起區(Ⅱ級)威海隆起(Ⅲ級)乳山—榮成斷隆(Ⅳ級)昆崳山—乳山凸起(Ⅴ級)。金牛山斷裂帶的中段東側,與牟平—即墨斷裂毗鄰。

區內出露地層簡單。主要為古元古代荊山群,其中分為幾個群組。古元古代荊山群(HtJ)主要分布在區內北西嵠山后及南西青虎山一帶,總體呈北東向展布;祿格莊組安吉村片巖段(Htla)呈大型包體狀被玉林店單元、九曲單元侵入包裹,分布在區域北西部的嵠山后一帶;野頭組祥山變粒巖段(Htyx)主要分布在區域東南角的棘子埠—青虎山一帶,被云山單元侵入包裹;陡崖組徐村石墨巖段(Htdx)主要分布在區域的東南部仙姑頂一帶,呈包體狀被玉林店單元、侵入包裹。

2 區內構造

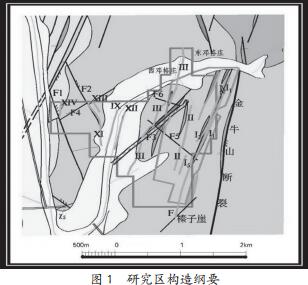

區內構造極為發育,以斷裂為主。形跡較為復雜,以北東向、北北東向斷裂構造最為發育,研究區主要在廣義的金牛山斷裂帶上。其他東西向和北西向的斷裂規模小,多為破礦構造。

賦礦控礦構造中,金牛山斷裂、仙姑頂斷裂與金礦成礦關系最為密切,金牛山斷裂有多次活動的特點,是區內最重要的金礦控礦構造;而仙姑頂斷裂屬于壓扭性斷裂。沿該帶也已知有多處金礦(床)點。研究區構造綱要如圖1所示,其成礦區內構造主要表現為脆性斷裂,分述如下。

2.1 北北東向斷裂

北北東向斷裂主要為區域性金牛山斷裂,自北向南縱貫全區,寬3~20m,斷裂規模大,顯壓扭性特征,是區內主要控礦、賦礦斷裂。總體走向15°,傾向南東,局部見北西傾,傾角6°~87°。斷裂帶內硅化、絹英巖化、黃鐵礦化蝕變強烈。地表礦化相對較弱,向深部礦化逐步加強,局部形成金礦體。

如圖1所示,F3為本區的控礦斷裂,位于礦區中部,在礦區內規模最大,屬壓扭性。與金礦關系最為密切。斷裂面平直光滑,片理化明顯,沿走向和傾向均呈波狀彎曲。地表礦化較弱,向深部礦化蝕變增強,局部形成金礦體。

2.2 北北西向斷裂

F1分布于區內西北部,區內出露長度約340m,向北延伸出礦區,走向北北西355°,傾向北東,傾角74°,斷裂面較為平直,為壓扭性斷裂。

F2分布于區內西北部,區內出露長度約530m,走向北北西347°,傾向北東,傾角72°,斷裂面較為平直,為壓扭性斷裂。

2.3北東向斷裂

F4區內該組斷裂規模較大,通過鄧格莊礦床北部,橫穿整個金牛山斷裂及旁側斷裂。區內斷續出露長度約1080m,寬幾米至十余米,總體走向40°~50°,傾向南東,傾角65°~85°。帶內巖石破碎強烈,屬壓扭性斷裂。該組斷裂形成時間較晚,屬于破礦斷裂。

2.4 北西向斷裂

F5區內該斷裂規模較大,區內出露長度約1030m,總體走向310°~320°,傾向北東,傾角65°~80°。帶內巖石破碎強烈,經歷了左行壓扭—張扭—右行平移活動,切割北東向斷裂。

2.5 北西西向斷裂

F6分布于區內北部西鄧格莊村南,區內出露長度約350m,寬1.5~3.0m,走向西西288°,傾向北東,傾角58°,斷裂面較為平直,為張扭性斷裂。

另外,區內還可見北東東向和東西向斷裂構造,規模均較小,對礦脈影響不大。

綜上可得出結論,礦區內北北東向壓扭性斷裂構造為控制金礦脈的主要構造,金牛山主斷裂兩側的次級斷裂為其金礦體的主要賦存部位,而斷裂交匯處及緩傾斜的分支斷裂則是礦體富集地段。因此,斷裂構造的形態、規模直接控制和約束著金礦脈及金礦體的變化。

3 構造作用于成礦

3.1 成礦階段的劃分

2001年,學者徐金芳通過補充勘察得出結論,本區屬于富硫黃鐵礦石英脈型金礦,成礦作用具有多期次的特點。其間有多期構造運動的間歇性發生和繼承性發展,伴隨著多期熱液活動,最終成礦熱液的成分不斷發生變化,形成了不同的礦物組合[1]。

熱液期礦化可以分成四個階段,各成礦階段分述如下。

3.1.1 黃鐵礦—石英階段

本階段是熱液開始充填成礦的階段,為成礦作用早期。含礦熱液沿斷裂形成的導礦通道灌入充填,礦物組合為大量的石英和少量的黃鐵礦,黃鐵礦石英脈形式產出。黃鐵礦顆粒粗大,呈自形—半自形粒狀,形態多為立方體,晶型較好;石英為乳白色粒狀集合體,呈半自形晶,粒度較大。

3.1.2 金—石英—黃鐵礦階段

成礦中期,構造活動使早期形成的黃鐵礦和石英產生破碎、裂紋,成礦熱液隨之上升,金元素開始沉淀。礦物組合為黃鐵礦、石英,少量的磁鐵礦、磁黃鐵礦、銀金礦、自然金等。黃鐵礦顆粒細小,晶型不規則,細—中粒的黃鐵礦呈浸染狀或細脈狀分布在粗粒黃鐵礦裂隙或脈石礦物中;石英呈灰色,半自形粒狀結構,或呈粒狀集合體與黃鐵礦組成細脈,或以石英為主成脈狀、似脈狀分布。金礦物以自然金和自然銀產出為主。

3.1.3 金—石英—多金屬硫化物階段

該階段為成礦作用晚期,二次構造活動使早、中期的黃鐵礦和石英進一步破碎,成礦熱液繼續上升,隨著溫度壓力不斷下降、減小,熱液中的銅、鉛、鋅濃度逐漸增大,這時成礦作用進入了金銀多金屬硫化物階段,形成了各種硫化物沉淀下來。礦物成分較為復雜,礦物組合為黃鐵礦、石英、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、銀黝銅礦、金銀礦和銀金礦等。多金屬硫化物多呈細脈狀侵入到早期黃鐵礦、石英的粒間及破碎的裂隙中,亦有呈網脈狀、他形不規則浸染狀或團塊狀等分布于早期黃鐵礦或石英中,與金銀礦、銀金礦密切共生。

3.1.4 石英—碳酸鹽階段

該階段為成礦作用末期,成礦作用后構造再次活動,前期形成的黃鐵礦石英脈受構造作用進一步產生破碎,此時溫度、壓力均較低,熱液中的CO2、CO32-與Ca2+形成方解石,SiO2同時沉淀,構成大量的石英、硅酸鹽析出。盧煥章對礦物包裹體進行了一定的研究,礦物組合主要為石英、方解石、白云石,多呈脈狀充填于礦物的晚期構造裂隙中。由于鄧格莊金礦周邊發育富含碳酸鹽的荊山群,幾乎各個階段都可出現少量碳酸鹽礦物,但本階段以大量碳酸鹽礦物的出現為特征,是成礦進入末期的標志。此階段已無金礦化,石英脈呈乳白色,碳酸鹽細脈穿切其他階段形成的礦體,具有十分鮮明的最終形成的產狀特征。在這一階段即成礦作用末期,礦體已形成較好的自型結構[2]。

3.2 構造運動成礦

自古元古代至新元古代,強烈的褶皺造山運動以及隨之產生的區域變質作用與多次深熔—重熔交代作用下,溶解能力強熱液將堿金屬、鹵化物、硫酸鹽及成礦組分從原始礦源層中熔離且遷移匯集至巖體邊緣的變質帶內,在中生代構造—巖漿活動下,巖漿熱液沿斷裂上升并與圍巖發生交代作用,后溫度、壓力逐漸降低,物理化學條件的變化使金等成礦元素更加富集,最終形成金礦床。

3.3 斷裂構造與礦體關系

區內發育的大規模北北東向壓扭性斷裂構造為含礦熱液的遷移和富集提供了良好的通道和空間。金牛山主干斷裂兩側的次級斷裂為金礦體的主要賦存部位,而在斷裂交匯處及緩傾斜的分支斷裂中則多是礦體的富集地段。斷裂構造的形態、規模直接控制和約束金礦脈及金礦體的變化。

金牛山斷裂帶是區內最主要的控礦、賦礦構造,礦體大多賦存于斷裂構造下盤。富礦段在平面上主要分布于住斷裂的轉折處,在剖面上曾分布于由舒緩波狀轉陡處。斷裂構造具有膨大收縮、分支復合的特點,在收縮復合部位受多期流體疊加擾動,有利于金成礦物質的聚集。與金牛山斜交的同期的次級壓扭性斷裂構造,尤其是北北東向的斷裂構造與其他方向斷裂交匯部位,為金礦的有利成礦部位,如圖2所示。

相關論文推薦閱讀:淺析甘肅省白銀廠小鐵山多金屬礦床地質及找礦標志

【摘要】隨著我國科學技術的發展,對多金屬礦床地質的尋找更加系統化、正規化。尤其是白銀廠銅多金屬礦的開采,該礦產自于北祁連海相火山巖,本文首先介紹了甘肅省白銀廠小鐵山多金屬區域成礦背景,然后介紹了礦區地質情況,最后分析了礦區特征及找礦標志。希望本文的工作能為從事相關工作的人員提供一定的指導和幫助。

4 區域找礦標志

4.1 構造標志

金牛山斷裂帶是區內最主要的控礦、賦礦構造,礦體大多賦存于斷裂構造下盤。富礦段在平面上主要分布于斷裂的轉折處,在剖面上曾分布于由舒緩波狀轉陡處,如圖2(a)、圖2(b)所示。斷裂構造具有膨大收縮、分支符合的特點,在收縮符合部位受多期流體疊加擾動,有利于金成礦物質的聚集,如圖2(c)所示。與金牛山斜交的同期的次級壓扭性斷裂構造,尤其是北北東向的斷裂構造與其他方向斷裂交匯部位,為金礦的有利成礦部位,如圖2(d)所示。

4.2 巖性標志

古元古代荊山群變質巖地層與元古代花崗巖體的內接觸帶及附近是金礦形成的巖性標志。元古代各期巖體的形成,將金等成礦元素運移到有利位置使其相對集中,中生代的構造巖漿活動則將相對集中的成礦元素再次活化遷移到有利部位,析出成礦。本區金礦床即位于二長花崗巖與荊山群黑云片巖的內接觸帶附近。

4.3 礦化標志

黃鐵礦化是在本區找礦的最主要礦化標志,尤其是破碎狀、裂紋狀、自形—半自形粒狀、浸染狀、塊狀黃鐵礦為金礦化的最好地段;多金屬硫化物礦化階段反映了金礦成礦熱液處在高度富集階段,該階段最有利于金礦物及金屬硫化物的集中沉淀,所以當出現多金屬硫化礦化時則該地為富礦體的部位。

4.4 蝕變標志

該區礦體賦存在石英脈中,金礦化帶則由絹英巖化二長花崗巖、蝕變巖夾石英脈與黃鐵礦化石英脈組成。黃鐵礦化、絹英巖化,硅化、鉀化均可作為在該區找礦的直接標志。

5 結論

本區礦床成因為中溫熱液充填黃鐵礦石英脈型金礦床。在礦區內,構造發育以斷裂為主,發育程度很高,與成礦關系密切的是玉林店-徐家寨(育黎)斷裂、金牛山斷裂和仙姑頂斷裂,這些斷裂也是本區域的主要賦礦與控礦構造。

在成礦過程中,古元古代至新元古代的褶皺造山運動以及區域變質作用、多次深熔—重熔交代作用是主要因素。而金牛山斷裂帶亦是區內最主要的控礦、賦礦構造。區域找礦標志與斷裂密切相關,NNE向斷裂與其他方向斷裂交匯部位為金礦的有利成礦部位。其次,該區的構造巖漿活動也是主要控礦條件。第三,本區礦床主要為富硫礦石,黃鐵礦化是該區主要的礦化標志,尤其是破碎狀、裂紋狀、細粒狀、浸染狀、塊狀的黃鐵礦為金礦化的最好地段,此外蝕變規模也直接影響著金礦床規模的大小。

SCISSCIAHCI