發布時間:2021-12-17所屬分類:電工職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:2013 年以來,國家陸續出臺了一系列支持光伏發電發展的政策,為光伏發電項目大發展提供了有利的政策保障,在此背景下,發電企業更加關心光伏并網發電系統對企業經營狀況的影響, 只有在科學合理分析光伏發電經濟效益的基礎上,才能正確得出光伏發電系統對發電企

摘要:2013 年以來,國家陸續出臺了一系列支持光伏發電發展的政策,為光伏發電項目大發展提供了有利的政策保障,在此背景下,發電企業更加關心光伏并網發電系統對企業經營狀況的影響, 只有在科學合理分析光伏發電經濟效益的基礎上,才能正確得出光伏發電系統對發電企業的影響。 本文闡述了光伏發電的經濟效益分析方法,研究成果有助于解決光伏發電并網經濟效益問題,為光伏發電并網及運營模式等政策的制定提供借鑒。

關鍵詞:光伏發電 并網方案 全壽命周期費用 經濟效益評估

一、我國光伏發電現狀綜述

(一)我國光伏發電相關政策及發展現狀。 我國于 2005 年頒布了《中華人民共和國可再生能源法》,明確了對光伏發電并網項目的政策支持方案,電網企業按光伏發電項目的裝機容量及輸電電網的覆蓋范圍, 全額收購其所發的電量。國家發改委在 2007 年發布的《可再生能源中長期發展規劃》中指出,預計到 2020 年,我國通過太 陽能所發的電能將高達 200 萬千瓦。 財政部等部委在 2009 年聯合下發《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》和《財政部、科技部、國家能源局關于實施金太陽示范工程的通知》等文件, 規定了國家對光伏發電并網項目的補貼標準。 2013 年國家發改委發布了 《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》,明確了對光伏發電行業的補貼政策, 對光伏發電 行 業 的 發 展 起 到 了 積 極 的 推 動 作用, 使眾多光伏發電企業看到了光伏發電的成本優勢和良好的經濟效益。

截至 2013 年底,全國累計并網運行 光 伏發 電 裝機 容 量 1 942 萬 千 瓦,其中光伏電站 1 632 萬千瓦, 分布式光伏 310 萬千瓦,全年累計發電量 90 億千瓦時。 2013 年新增光伏發電裝機容 量 1 292 萬 千 瓦 , 其 中 光 伏 電 站 1 212 萬千瓦,分布式光伏 80 萬千瓦。全國 22 個主要省(自治區、直轄市)已累計并網 741 個大型光伏發電項目,主要分布在我國西北地區。 累計裝機容量排名前三的省份分別為甘肅省、青海省和新疆自治區, 分別達到 432 萬千瓦、310 萬千瓦和 257 萬千瓦,三省(區)之和超過全國光伏電站總量的 60%。

(二)我國光伏發電運營模式分析。

目前,我國光伏發電的投資主體較多,投資動因不一, 運營模式還未完全合理化,綜合起來,我國的光伏發電運營模式主要有以下三種。

1.統購統銷模式。 該模式是指由投資方負責投資、建設和運營,電網企業收購光伏所發電量,并入輸電電網。該模式下, 政府將會給投資方一定的建設補貼或電價補貼,在建設補貼下,運營商將所發電量按照特定的火力發電電價賣給電網企業;在電價補貼下,運營商將所發電量按照上網電價賣給電網企業。 該模式一方面降低了光伏發電對電網安全運行的影響, 另一方面便于計量發電量, 有利于電網企業實施分時電價。

2.合同能源管理模式。 在該模式下,第三方投資建設光伏電站,電量優先供應光伏電站周邊用戶, 之后將多余電量賣給電網企業。 當光伏發電電能不足以滿足電站周邊用戶需求時,電網企業應按當地電價向用戶供電。在該模式下, 光伏所發電能通過電網直接送到用戶, 投資方按發電量獲得政府補貼。 光伏所發多余電量按照當地 特 定 的 火 力 發 電 電 價 賣 給 電 網 企業, 電網企業按當地電價向用戶收取電費。

3.自發自用模式。 該模式是指用戶自建光伏電站, 所發電量優先供自己使用, 而后將多余電量賣給電網企業,電量不足時由電網企業提供。在這種模式下,用戶所發電量優先自用,多余電量按照當地特定的火力發電電價賣給電網企業,同時獲得政府補貼;電網企業以當地電價收取電費。

二、光伏發電并網的經濟效益分析流程與模型

(一)光伏發電項目的價值鏈分析。

從價值鏈的角度分析, 光伏發電項目價值鏈可分為幾個不同的環節, 如圖 1 所示。 數據顯示,我國在發展光伏發電項目初期, 由于技術水平與市場容量限制, 硅原料和光伏需求市場主要集中在國外。但近年來,我國的多晶硅產量不斷增加, 原料不足的局面已得到初步解決。

(二)光伏發電并網的經濟效益分析方法。

本文認為,在選擇光伏發電經濟效益的分析方法時, 應綜合考慮電費計量方式、 光照資源以及用戶用電情況等。 目前國家對光伏發電的補貼依據是: 自發自用部分的補貼是在用戶電價基礎上加固定補貼; 多余上網部分是按照當地特定的火力發電電價賣給電網企業。因此,在分析光伏發電的經濟效益時,應綜合考慮如下內容:用戶用電負荷;電費計價方式;投資方與用戶的合作模式;光伏發電小時數。

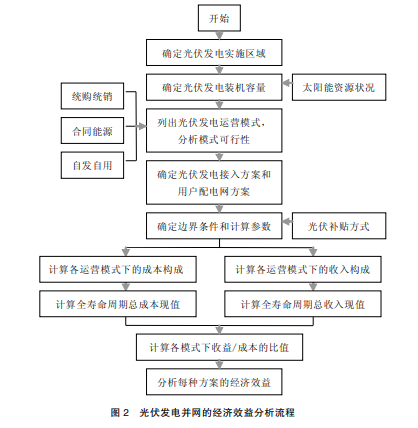

(三)光伏發電并網的經濟效益分析流程。 本文基于收益/成本評估方法建立光伏發電的全壽命周期經濟效益分析模型, 并提出光伏發電并網的經濟效益分析流程,如圖 2 所示。本文認為, 分析光伏發電經濟效益的難點之一在于確定不同運營模式下的成本費用構成。一般來說,不同的運營模式的成本構成不同, 但主要包括項目初期建設費、運行維護費、配電網初期投資費用和貸款利息等。

(四)光伏發電并網的經濟效益分析模型。 為準確分析光伏發電并網的經濟效益, 本文在基于一定假設條件的基礎上, 采用凈現值法和敏感分析法分析光伏發電并網的經濟效益及影響因素。

三、實際案例分析

(一)光伏發電的成本分析。 結合我國光伏發電并網現狀, 本文以裝機容量為 20MWp 的光伏發電并網系統為研究對象, 以上述凈現值法為分析方法, 分析了研究對象的成本等財務數據,相應的數據參數如表 1 所示。當 NPV=0 時, 分 別 將 公 式(2)、(3)、(4)代 入 公 式(1),可 得 Cinput、Ct 都與光伏電價相關,并將相關參數代入公式(1),可得臨界上網電價 Psell 的數值區間。 結果顯示,在沒有政府投資補貼的情況下,光伏發電項目的上網電價在 1.6-4.3 元/kWh 之間, 電價相差 2.7 元/ kWh。 在政府投資補貼一半的情況下,光伏發電項目的上網電價在0.8-2.3 元/ kWh 之間,電價相差 1.5 元/kWh。 但數據顯示,2013 年我國的平均上網電價為 0.245-0.413 元/kWh,這說明光伏發電的電價過高,成本大大高于其他發電企業,在市場競爭中處于不利地位。

(二)光伏發電并網的成本因素分析。分析成本影響因素、降低成本是光伏 發 電 企 業 提 高 經 濟 效 益 的 關 鍵 所在。光伏發電的成本受初始投資額、電價、發電量、國家的行業稅收政策以及貼現等多種因素影響。 在眾多影響因素中,影響最大的是政府補貼、發電量和初始投資;其次是貸款利率、貸款比例以及貼現率, 且貸款與發電成本成反比例變化;影響最小的是稅率因素。

(三)不同政府補貼政策的設計與分析。目前,我國光伏發電并網項目的資金來源有三種, 本文基于這三種模式,以一定的假設條件為前提,設計與分析光伏發電并網項目的經濟效益。

模式一: 政府補貼項目投資資金的 50%,企業負擔其余部分,實行商業化運作,沒有電價補貼。

假設條件: 實行完全貼息的利率政策;所得稅、增值稅等稅費全免;政府補貼初始投資額的 50%。

將上述數據以及假設條件數據代入相關公式, 計算得出光伏發電的上網電價為 0.76 元/kWh,仍高于平均上網電價, 光伏發電企業的成本仍居高不下, 其光伏發電并網的經濟效益不符合利益最大化要求。

模式二: 企業負擔全部初始投資金額,獲得電價補貼。

假設條件: 光伏發電項目投資者是理性的; 投資者投資光伏發電的條件是 NPV>0。

基于表 1 給出的數據, 光伏發電企業的內部收益率為 10%,企業的光伏上網電價高于 2.4 元/kWh 時,才能確保企業有合理的經濟效益, 企業才能獲得盈利。

模式三: 政府補貼項目的全部初始投資。

在政府補貼項目投資全部資金的條件下,結合本文上述假設數據,得出光伏發電的上網電價最低為 0.19 元/ kWh 時, 光 伏 發 電 項 目 具 有 經 濟 效益,可以實現盈利。

四、結論

本文從經濟效益的角度分析了光伏發電并網項目,通過分析指出,在國家行業支持政策逐步到位后,光伏發電企業必須對光伏發電范圍內的用戶性質、用戶用電規律、用電負荷、光伏發電項目的光照情況、電費、光伏技術水平等影響光伏發電并網項目的因素進行全面分析,真實、合理地預測光伏發電項目的經濟效益, 才能降低項目成本、增強盈利能力。 ——論文作者:倪樺

S 參考文獻:

1.范明天,蘇傲雪.基于可靠性規劃的項目評估方法[J].供用電,2011,28(2):12-17.

2.呂忠,蘭飛飛,曲娟.太陽能發電示范基地的光伏發電試驗及效益分析[J].氣 象 水 文海洋儀器,2011,(4):106-108.

3.孫艷偉,王潤,肖 黎 姍,劉 健,余 運 俊,莊小四. 中國并網光伏發電系統的經濟性與環 境 效 益 [J]. 中國人口資源與環境,2011,(04):88-94.

4.孫可.幾種類型發電公司環境成本核算的分析研究[J].能源工程,2004,(3):23-26.

SCISSCIAHCI