發布時間:2020-04-06所屬分類:農業論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要土壤質量變化與更新是農業發展和土壤管理的判斷準則.白漿土是三江平原主要水田土壤,但旱田改水田后缺乏對其土壤質量變化規律的研究.本研究以不同種稻年限白漿土為調查對象,探討其土壤理化性質演變特征.結果表明:白漿土種稻后,耕層(厚16~23cm)和犁底

摘要土壤質量變化與更新是農業發展和土壤管理的判斷準則.白漿土是三江平原主要水田土壤,但旱田改水田后缺乏對其土壤質量變化規律的研究.本研究以不同種稻年限白漿土為調查對象,探討其土壤理化性質演變特征.結果表明:白漿土種稻后,耕層(厚16~23cm)和犁底層(厚6~8cm)土壤有機碳、還原物質總量增加,耕層深度隨種稻年限增加呈逐漸增加趨勢,犁底層無明顯變化,心土層(厚20cm)與旱田無顯著差異;土壤中Fe2+和Mn2+有向下遷移現象,但只遷移到犁底層;耕層和犁底層土壤固相比率比種稻前增加,犁底層固相比率由47.8%增加到70.0%,容重由1.22g·cm-3增加到1.77g·cm-3,土壤孔隙總量降低,微孔隙比例增加,白漿土種稻后有黏粒淋溶淀積現象.白漿土種稻后,土壤物理和化學性質的變化特征與水稻土的演變規律既有一致性,又有其特殊性.

關鍵詞白漿土;種稻;理化性質;演變特征

中國白漿土總面積約527.3萬hm2[1],三江平原是白漿土集中分布的區域,總面積258.1萬hm2,占三江平原土地總面積的23.7%[2].盡管白漿土開墾時間較短,但開墾后隨著有機質和氮素含量降低,土壤肥力明顯下降[3-4],特別是其土體構型中存在障礙土層以及不良的理化性質,使其成為中國典型的低產土壤[5].經過幾十年的研究和探索,我國在改良白漿土技術方面形成了“培肥耕作層、改造心土層”的改土技術體系[6-9],為徹底改造低產白漿土田提供了可靠的技術支撐.

20世紀90年代后,三江平原大面積實施“旱改水”工程,一部分白漿土被相繼改為水田[10-11].白漿土種稻后將障礙土層變為有利土層,低產土壤成為高產土壤[12-13].但白漿土改為水田后,隨水稻種植時間的延長,土壤氧化還原特性也會發生改變,勢必引起土壤物理性質、化學性質等指標的變化.有研究認為,旱田改為水田后土壤有機碳呈規律性增加[14-15].我國南方水稻種植歷史悠久,相關研究較多[16-18],水田土壤經過長期的水耕熟化過程會逐漸發育成具有獨特剖面特征的水稻土[19],三江平原水稻種植歷史短,現有的水田大部分是由旱田改造而成的,尚缺乏土壤理化性質變化研究.為此,筆者在三江平原青龍山農場開展了白漿土不同種稻年限土壤理化特性研究,以期為該類型稻田開展科學的土壤管理和構建環境友好型農業體系提供科學依據.

1研究地區與研究方法

1.1研究區概況

供試土壤采自于三江平原東北部的青龍山農場第3作業區.該農場位于同江市南部與富錦市交界處(47°47'—48°13'N,132°17'—133°55'E),耕地面積3.71萬hm2,其中水稻面積占90%,土壤為草甸白漿土,地勢平坦,平均坡降1/10000;年平均氣溫2℃,7月平均氣溫22.3℃,年有效積溫2300~2400℃,年平均降水量550~600mm,無霜期110~135d.該農場在氣候特點、地理位置、土壤類型以及水稻種植比例等方面都為三江平原代表性區域.

1.2供試土壤

供試土壤類型為草甸白漿土,土壤剖面如圖1所示,由4個發生層次構成,第1層是黑土層,平均厚度15~20cm,有機質豐富,適合于作物的生長發育;第2層是白漿層,平均厚度18~22cm,片狀結構,透水性不良,硬度在25kg·cm-2(錐角30°,截面積2cm2)以上,機械承載力高;第3層是淀積層,平均厚度45~55cm,塊狀結構,透水性差;第4層是母質層,為黃色黏土.筆者前期研究表明,白漿土耕層和白漿層以粉粒為主,淀積層以黏粒為主,機械組成呈“二層性”[20].水稻種植過程中使用的肥料主要為尿素、磷酸二銨和氯化鉀,常規施用量分別為210、150和150kg·hm-2.

1.3樣品采集

本研究采用時空互代法[21-22](空間置換時間)采集樣品,分別在旱田(0年)和種植水稻5、10、15、25年農田采樣,在1000m2樣地內選3個代表性位置進行調查.調查地點選擇:旱田土壤為玉米茬,0~18cm為耕作層,18~22cm為犁底層,22~40cm為白漿層.各水田土壤采樣點距旱田采樣點直線距離1km內,考慮到水田化過程中機械平整土地導致土壤白漿層被深埋地下或露出在近地表,先用鉆探法確定黑土厚度,保持所選地點的白漿層出現位置在地表下20~25cm.

挖土壤剖面并劃分出耕層(TL)(有機械耕作的痕跡)和犁底層(PL)(土壤緊實、無結構),耕層取樣位置為5~10cm;犁底層取樣位置為犁底層中間,該層在改為水田前屬于耕層和白漿層的過渡層;心土層(SL)取樣位置在犁底層以下15~20cm處,相當于白漿層位置.采取水稻行間土壤,用100cm3容重盒取原狀土,削平、密封;化學指標測定樣品采用多點混合后留取1.5kg裝袋,除去植物殘體、侵入體和鐵錳結核等新生體,風干,過2mm、0.25mm篩,備用.采集時間為2015年10月10日—11月10日.

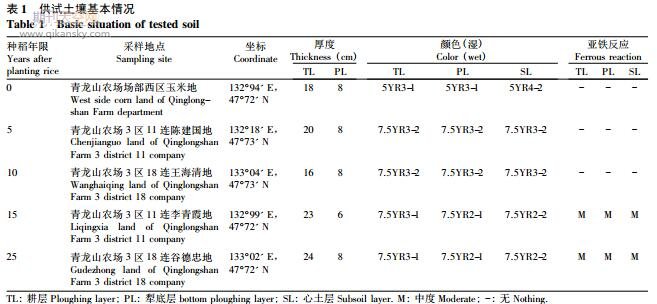

土壤采集位置和土壤基本情況見表1.從剖面觀察看,各年限土壤顏色屬于YR色系,在5YR~7.5YR,耕層和犁底層顏色較暗,心土層顏色較亮,與有機質含量高低有關;隨種稻年限增加土壤有中度還原反應.

1.4測定項目與方法

土壤剖面記錄:進行土壤野外調查剖面描述及記錄,包括經緯度、海拔、土壤類型、黑土層厚度、剖面層序、土壤水分狀況、土壤顏色、地形地貌和土層深度等信息.

土壤化學性質:土壤有機碳采用重鉻酸鉀容量法測定,還原物質總量、活性還原物質總量采用容量法測定,Fe2+采用鄰啡羅啉比色法,Mn2+采用醋酸銨浸提-高錳酸鉀比色方法測定[23].

土壤物理性質:土壤粒級組成采用MS2000激光粒度儀法,容重采用烘干法[24],土壤三相采用DIK-三相儀測定;土壤水分特征曲線:0~150cm(H2O)吸力段用DIK-3343型土壤pF測定儀(日本)測定,150~16544cm(H2O)吸力段用1500F1型壓力膜儀(美國)測定.

土壤孔隙組成由土壤水分特征曲線獲得,根據孔隙不同當量直徑條件下體積含水量求差得出,當量直徑使用下式計算:

d=h/3

式中:d為孔隙當量直徑(mm);h為土壤水吸力(cmH2O)[25].

1.5數據處理

采用DPS7.0軟件、RETC軟件和Excel2003軟件進行數據處理與分析.采用DPS數據處理軟件進行標準差和方差分析.利用RETC軟件,通過對不同壓力下水分數據輸入,可獲得水分特征曲線模擬方程,進一步計算出土壤孔隙組成.利用Excel2003軟件作圖.圖表中數據為平均值±標準差.

2結果與分析

2.1不同種稻年限白漿土土壤化學性質變化

2.1.1土壤有機碳和還原性物質變化白漿土種植水稻后土壤化學性質發生明顯改變,耕層土壤肥力呈提高趨勢.從土壤有機碳總量變化(圖2)可以看出,同一種稻年限土壤為耕層>犁底層>心土層,盡管犁底層土壤比色接近于耕層(表1),但該層次屬于黑土層和白漿層的過渡土層,無結構,有機碳含量接近于白漿層;不同種稻年限土壤比較,耕層有機碳隨種稻年限增加呈增加趨勢,土壤肥力不斷提高,而犁底層和心土層肥力增加不明顯.耕層和犁底層土壤還原性物質不斷積累.從土壤還原物質總量變化(圖2)可以看出,水田由于季節性淹水導致土壤氧化還原電位下降,還原性物質遠高于旱田.其中,耕層和犁底層土壤隨種稻年限增加呈增加趨勢,而心土層土壤則呈現出先小幅增加后降低的趨勢.

2.1.2土壤Fe2+、Mn2+變化種稻后耕層土壤Fe2+、Mn2+呈增加并向下層遷移趨勢,從圖3可以看出,水田水溶性Fe2+、Mn2+含量明顯高于旱田,表明淹水導致該層土壤中的氧化態Fe、Mn被還原成Fe2+、Mn2+.其中,耕層土壤在種稻10年達到峰值,然后呈下降趨勢;犁底層Fe2+、Mn2+則隨種稻年限增加逐漸升高,說明Fe2+、Mn2+由耕層逐漸淋溶遷移至犁底層;心土層兩種離子則呈低水平小幅波動狀態.草甸白漿土耕層和白漿層Fe3O2含量分別為4.5%和5.6%[5],水田條件下耕層和犁底層產生了大量Fe2+、Mn2+,而心土層(白漿層位置)遠低于上層土壤,說明淹水僅促使耕層和犁底層還原,對下層土壤影響相對較小.

2.2不同種稻年限白漿土土壤物理性質變化

2.2.1土壤三相組成變化白漿土種植水稻后土壤物理性質也發生明顯改變.從土壤三相組成變化可以看出(圖4),耕層和犁底層土壤隨種稻年限增加固相比率增加、氣相比率下降.種稻25年后,耕層固相比率由旱田的41.0%增加到55.6%、容重由1.04g·cm-3增加到1.34g·cm-3;犁底層固相比率由47.8%增加到70.0%;容重由1.22g·cm-3增加到1.77g·cm-3;心土層土壤固相比率和容重均無明顯變化.

2.2.2土壤孔隙變化從土壤孔隙變化可以看出(圖5),土壤總孔隙度隨種稻年限增加而減少,種稻25年后,耕層由旱田的59.0%降低到44.4%,心土層無明顯變化.孔隙組成上,耕層和犁底層土壤>0.05mm大孔隙和0.05~0.0002mm中小孔隙含量下降明顯,但<0.0002mm的微孔隙含量隨種稻年限增加而增加,說明白漿土長期種稻會導致土壤大孔隙被阻塞,微孔隙含量增加,土壤通氣性變差.

2.2.3土壤顆粒組成變化從土壤的顆粒組成變化可以看出(圖6),供試的白漿土是以粉沙為主的粉沙質土壤,土壤中0.002~0.02mm的粉沙組顆粒含量隨耕種年限增加呈增加趨勢,0.02~0.2mm沙粒組顆粒含量則隨種稻年限的增加呈降低趨勢,表明土壤沙粒組顆粒遭機械破壞而變為粉沙組顆粒的傾向明顯,心土層土壤黏粒含量隨種稻年限增加呈規律性增加趨勢,主要是黏粒向下遷移的結果.

推薦閱讀:農作物相關期刊有哪些是

3討論

水稻土是在長期種稻為主的耕作制度下,土壤圖6不同種稻年限土壤顆粒分級的變化Fig.6Soilparticleclassificationchangeafterdifferentyearswithriceplanting.經常處于淹水還原、排水氧化、水耕黏閉,以及大量施用肥料等頻繁的人為管理措施影響下形成的[26-27].三江平原白漿土黑土層厚約20cm,其下為堅硬、貧瘠的白漿層,總養分儲量少,作為旱田土壤屬于典型的低產土壤.改為水田后,由于白漿層的存在,具備了水稻土的剖面特征,白漿層成為天然犁底層,一方面確保了土壤的保水能力,另一方面為機械行走提供了保障[28];李慶逵[29]和張甘霖等[30]研究水稻土的形成過程時提出,犁底層的形成是高產稻田具備的特征.白漿土種稻后盡管還保持著原來土壤的一些基本特征,但經過幾十年的人為水耕過程,土壤性質發生很大變化,具備了水稻土演變過程的一些普遍特征,也具有自身演變過程的獨特特征.

白漿土水田化后,每年有90~100d保持水層,有利于有機質積累.本研究結果表明,耕層有機碳量隨種稻年限延長而增加,但犁底層不同年限間差異不明顯;此外,從耕層和犁底層的還原物質總量以及水溶性Fe2+、Mn2+也隨水稻種植年限增加而增加,并遷移到犁底層的結果看,上述物質與心土層關系不明顯.大量研究結果證實,水稻土耕層和犁底層的Fe2+和Mn2+有向下遷移到心土層的趨勢[27,31].王秋菊等[32]研究發現,黑土水田化后Fe2+、Mn2+均有向心土層遷移的現象,但白漿土的Fe2+、Mn2+向心土層遷移現象不明顯.可見,白漿土這種物質遷移距離短的現象與白漿層有密切關系.

從白漿土物理性質變化看,隨著種稻時間延長,耕層和犁底層土壤固相比率和容重增加;土壤總孔隙度降低,伴隨著大、中、小孔隙下降,微孔隙增加,形成了明顯的犁底層.白漿土水田化后,土壤中一部分沙粒遭機械破壞變成粉沙,而粉沙隨種稻年限的增加而增加;部分黏粒向下遷移到心土層.由于白漿層的特殊性,其黏粒淋溶、離子下移的速度與其他土壤之間有何差異,其演變速度、特征如何,尚有待于進一步研究.

4結論

白漿土種稻后,土壤物理、化學性質變化規律與水稻土的演變特征既有一致性,又有其特殊性.白漿土種稻后,耕層和犁底層土壤有機碳、還原物質總量增加;心土層無變化,與早期研究的黑土、草甸土不一致.土壤中Fe2+和Mn2+只遷移到犁底層,沒有向心土層遷移的現象,與其他類型水田演變規律不同.白漿土種稻后,耕層和犁底層土壤固相、容重增加,孔隙總量降低,微孔隙比例增加,心土層即白漿層無變化,但白漿層黏粒比例呈逐年增加趨勢.白漿土種稻后有黏粒淋溶淀積現象,與水稻土形成過程表現一致.

SCISSCIAHCI